レジデントのための患者安全エッセンス

[第9回] 緊急対応の多い救急外来で,エラーなく診療を行いたい

連載 坂本壮

2024.12.10 医学界新聞:第3568号より

日常的に出合う疾患でエラーが起こっている

救急外来におけるエラーの発生率は5.7%,そのうち患者に有害事象が生じるのは2.0%,重篤な後遺症や死亡に至るケースは0.3%と報告されています1)。骨折や虫垂炎などがエラーの多い疾患の代表例ですが,脳梗塞やくも膜下出血などの脳卒中,急性冠症候群・急性大動脈解離・急性肺血栓塞栓症(いわゆる胸痛の“BIG3”),さらには脊髄損傷,髄膜炎や敗血症などの感染症,悪性腫瘍(肺癌,大腸癌など),絞扼性腸閉塞などは重篤な転帰をたどり得るために,特に注意が必要です1)。日本の救急外来に関連した医療訴訟の研究データでは,喉頭蓋炎や頭蓋内出血に代表される外傷のエラーが,前述した疾患以外に報告されています2)。珍しい疾患でエラーが起こっているのではなく,救急外来で日常的に出合う疾患で発生していることをまずは理解しておきましょう。

●エラーが起こり得る状況を知っておく

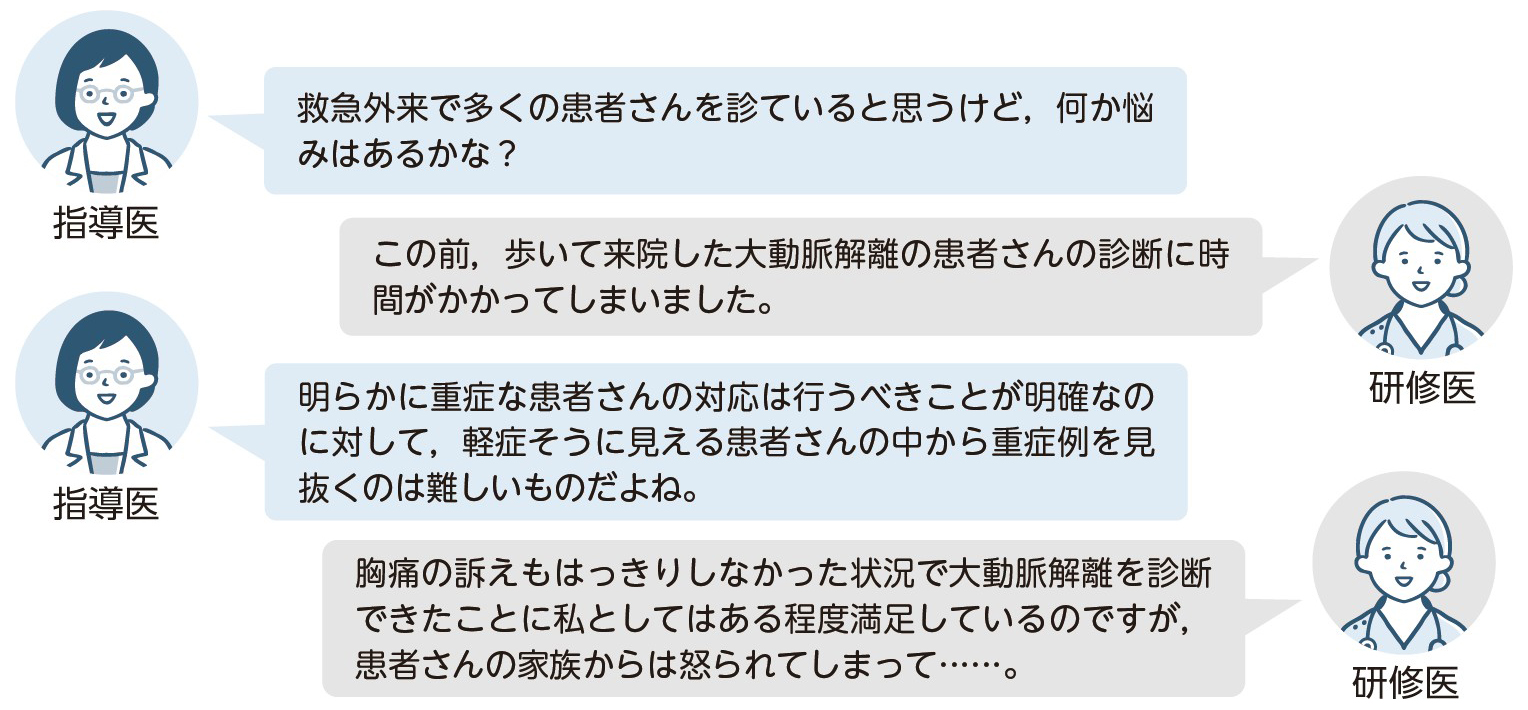

エラーの原因は疾患によって多少異なりますが,①鑑別に含めなかった,②安易に除外してしまった,の2点に大別されます。冒頭に示した大動脈解離のケースを例にすると,痛みの訴えがないために想起できなかった(失神で来院した場合には痛みがないことも多い),発症時には痛みが強かったものの診察時には軽減していたため否定的と考えてしまった,Dダイマーが上昇していなかったため除外してしまったなどが典型例です。これらを防ぐには,疾患の知識を正確に蓄え,検査前確率に基づく判断を行うことが重要です。

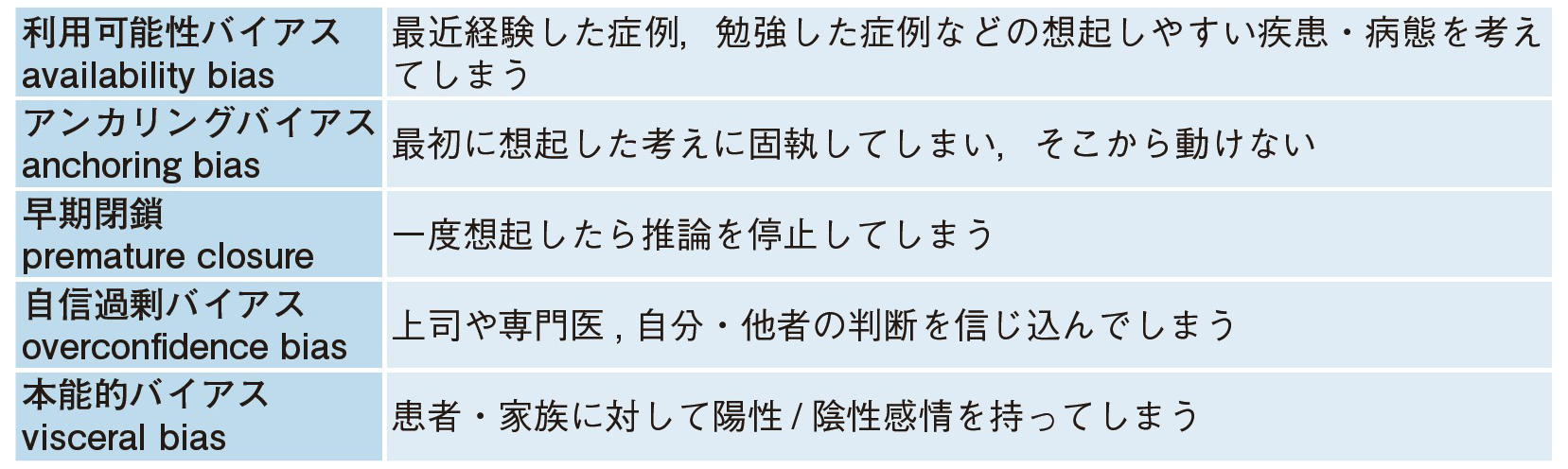

一方で,知識があっても,睡眠不足や多忙による注意力の低下でエラーが引き起こされることは少なくありません。加えて知っておくべきは,1つの診断エラーには平均3つの認知バイアスが関与していることです3)。診断に当たって知っておきたい代表的な認知バイアスを表にまとめましたので,意識をしてみてください。

また,忙しい救急外来では状況認識(situation awareness)が極めて重要です。「ここでいま何が起こっているのか」を常に把握しておく必要があります。救急患者がいつ来院するかわからない状況下で,救急外来に来院中の患者の緊急度や重症度,必要な医療リソース,空床状況,救急外来スタッフの陣容,手術室の利用状況,他科からの応援が可能かどうかなど,多くの要素を整理しておくことが求められます。これらの情報を把握せずに救急車の受け入れ判断を行うことは困難です。

もちろん,こうした全体のマネジメントは主に上級医が担いますが,将来皆さんがその立場になることを考え,研修医の段階から少しずつ状況認識力を養っていきましょう。

レジデントが個々人でできる患者安全対策

●たとえ環境に恵まれていなくても成長するための自己学習のすすめ

“To Err is Human”(人は誰でも間違える)と言われるように,エラーを完全に回避できる人は存在しません。しかしながら,エラーを起...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。