MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

書評

2024.09.10 医学界新聞(通常号):第3565号より

《評者》 下澤 達雄 国際医療福祉大大学院教授・臨床検査医学

教科書に望むことが十分に満たされる本を見つけました

大学の教員として,学生,スタッフに,教科書もいいけど,「読むなら論文」と伝えてきました。教科書は査読がないので独りよがりの記述が入ります。また,書いてから時間がたつため最新の情報は含まれません。SNSなど無料で手に入る情報が多くなった現在,アトラスのような図表はインスタグラムのような手軽なツールに置き換わるものと考えています。

それでも教科書が作られるのは,専門の分野に特化している論文に比べて「網羅性・わかりやすさ・教育支援」があることと,ケーススタディなどが含まれたものでは臨床応用ができるからです。SNSは,「体系学的な学習」「深い理解のための解説」「長期的リソースとしての検索,安定性」といった点で書籍に劣る面があります。

学生の立場に立つと,教科書は授業や実習の補助・試験勉強・リファレンス・概念の理解,そして巻末にある問題などを使い自己評価をするのに活用できます。職場ではどのように使うかと考えると,図表は特に,卒後研修・患者教育・チームコミュケーションに有効でしょう。

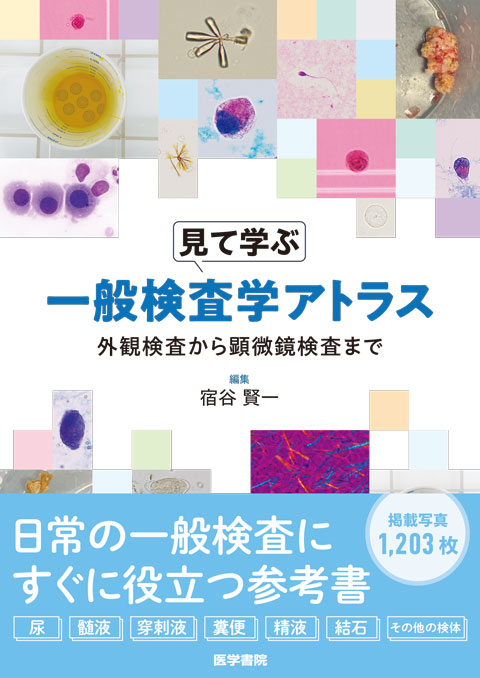

このような観点から小生はさまざまな教科書を見てきましたが,今回,宿谷賢一教授編による「見て学ぶ 一般検査学アトラス――外観検査から顕微鏡検査まで」は上述の教科書に求められる点をほぼ完壁にカバーしているもので,学生のみならず検査室,あるいは外来診療室に一冊置いておきたい教科書と思いました。図表は網羅的であり,代表的な写真が多く掲載されており,体系的に分類されていて読者にわかりやすくまとめられています。索引もキーワードが細かく上げられ検索しやすいため,臨床現場で困ったときのレファレンスとして使いやすくまとめられています。また実習,講義ではレファレンスとしてだけではなく,その近辺にある図表をついでに見ることで知識を広げることが可能なように工夫されています。巻末にはWebで写真を拡大参照できるクイズがあり,自己評価や試験対策に使えるものです。

解説は簡略で,忙しい合間でもエッセンスを取り込むことができます。患者指導に用いる際には専門用語をわかりやすく一般的な言葉に置き換える必要がありますが,写真はまさに百聞は一見に如かずで,患者の細胞の写真と本書にある写真を比べて見せることで患者は納得できるのではないでしょうか?

宿谷教授の発見した尿細管再生にかかわる丸細胞について25ページに写真が出ていますが,まだ詳しい説明がなされていません。また,今後新規薬剤による薬剤性の細胞変化などの写真,解説が補遺として順次追加されていくと最新の情報も追加され,論文に劣る教科書の欠点までもカバーできると期待される一冊です。

《評者》 北田 志郎 大東文化大教授・精神医学・伝統医学

「より深く,より実践的なニーズ」に応える,最適な指南書

私たちが「東洋医学」と呼んでいるものは,中国では中医学,韓国では韓医学と呼ばれ,それぞれのヘルス・ケア・システムに確固たる地位を占めている。それらの地では西洋医学を学ぶ医学部とは別の(ただし修養年限は医学部と同等の)伝統医学の医師(中医師・韓医師)養成課程がある。そしてコメディカル・スタッフの教育においても,伝統医学が一定の割合で織り込まれている。

しかし日本では,医療系資格制度の成り立ちとも関連し,医療系教育における伝統医学の占める割合は,東アジアの中では例外的に少ない。日本看護系大学協議会会員校を対象に行われた2016年の調査において,「漢方医学・東洋医学」の科目を取り入れているのはわずか3.4%と,特に看護教育においては極めて手薄な状況である。

評者(医師)は大学の看護学科で,中国の中医薬大学で護理(看護)学を修めた看護教員とともに,「東洋医学」(必修),「東洋文化と看護」(選択)の授業を担当してきた。伝統医学の考え方や手法が日本の風土,文化に根差し,対象者とその家族にとって親和性の高い体系であること,看護実践のみならずセルフケア支援・健康教育,看護師自らの健康管理にも応用し得ることなどを教えている。中でも「東洋医学的体質自己診断」と「ツボ押し体験」の授業は好評で,「家族にも伝えたい」「より深く,より実践的に学びたい」との感想が例年少なからず寄せられる。看護学生・看護職にとって伝統医学の教育機会は少ないが,潜在的なニーズは高いことを示しているものと思われる。

本書はこの「より深く,より実践的に学びたい」ニーズに,極めて高い水準で応えた指南書である。

伝統医学の体系を本格的に学ぶ機会は,専門職であるはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の養成課程においてですら(他の東アジア諸国・地域と比べ)十分であるとは言えない。まして看護教育にこれを本格的に導入する余地はほとんどないように見える。しかし本書の執筆陣は,長年この問題に取り組み,看護におけるマッサージの意義とその実践応用について考え抜いてきた方々...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![看護・介護で使えるナーシングマッサージ 「触れる」をケアにする [Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/9317/1332/6445/112917.jpg)