MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

書評

2023.09.04 週刊医学界新聞(通常号):第3531号より

《評者》 足立 智孝 亀田医療大教授・看護学

自分の「弱さ」を抱きしめられるか

――新たな「いのち」の倫理学の構築をめざして

◆「弱さ」という視点から生命倫理を問い直す

私たちは,科学技術の開発・発展による多大な恩恵を受けて生活している一方で,科学技術の開発は,さまざまな社会的課題も生み出してきた。そのうちの生命に係る課題に対し,学際的にアプローチする学問分野がバイオエシックス(生命倫理)である。バイオエシックスが扱う「いのち」の問題は幅広いため,科学技術が適用される領域や検討課題などに区分して,「医療倫理」「技術倫理」「環境倫理」などと細分化して論じられることが多い。

本書は,倫理学の議論において中心的に取り上げられることの少なかった「弱さ」という概念を鍵に,別々に論じられてきた「○○倫理」を総合的にとらえ直し,新しい「いのち」の倫理学の構築をめざした壮大な試みの書である。

◆倫理原則によって拓かれた対話と弱い存在への配慮

本書では「弱さ」をどう扱っているのか。まず倫理というものを,「弱い存在を前にした人間が,自らの振る舞いについて考えるもの」(p.4)と規定する。その上で,第1章では,人間の弱さを,個体としての身体と心,さらに他者との関係から考察し,科学技術をその弱さへの対抗手段ととらえる。

第2,3章では,医療,工学(技術),環境の各分野における科学技術の応用例が紹介され,第4章では,医療,工学,環境の各分野の倫理を同じ地平で論じる試みとして,医療倫理で用いられている4原則の他分野への拡大適用が模索される。特に自律性原則は,科学技術の適用を受ける側の弱い立場の者に対して,適用の可否に関する対話への参加を開く原則として論じられる。

第5章は,各分野の倫理における対話に関する考察で,弱い存在が目の前にいるか否かの違いにより,同列での議論が難しい点や,全分野に共通する最大の課題として,対話の席にさえ着けない「きわめて弱い存在」に対する配慮の必要性を指摘する。

◆専門職としての責任を自覚しながら,真の「強さ」に向けて

この配慮の必要性に気付くために,最終章である第6章ではオーストラリアの哲学者ロバート・グッディンの脆弱性(依存性)モデルを参照し,専門的な技術を持つ職業に就いた人は,その人の扱う技術に依存する全ての存在(弱い存在)の利益を保護する責任が生じると提案する。さらに拡大適用すると,技術を持つ人には,対話の席に着けない人間以外の生物も含む「きわめて弱い存在」に対しても相応の責任が生じると論じている。

本来「弱い」存在である人間は,より良い生活を求めて科学技術という手段によって「強さ」を獲得してきた。しかし著者は,今後の科学技術の開発は「弱さの克服」と「弱さの抱きしめ」の2つの方向性があると述べる。私たちは「弱さの克服」による「強さ」と,「弱さの抱きしめ」による「強さ」の両方を見つめなければ,科学技術の発展による真の「強さ」を手に入れることにはならないのだろう。

本書には,医療を含む科学技術の開発との向き合い方についての新たな倫理的な考え方が示されている。

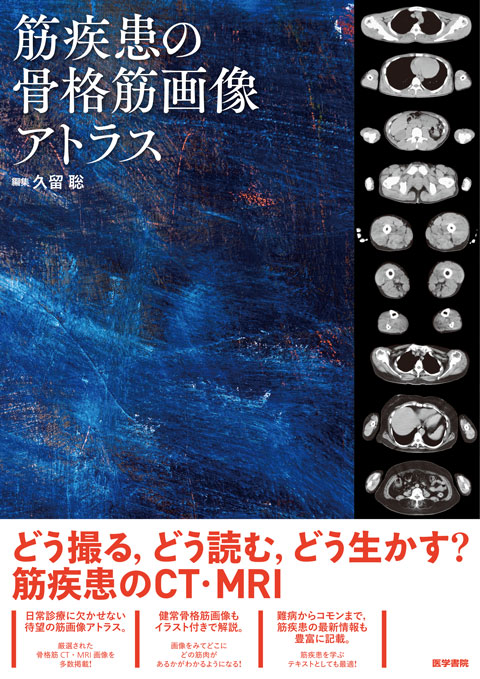

《評者》 戸田 達史 東大大学院教授・神経内科学

専門医をめざす方にお薦めの日本初の実用的参考書

このたび,『筋疾患の骨格筋画像アトラス』が出版されました。編集を担当された国立病院機構鈴鹿病院長の久留聡先生とは,時に学会や筋ジストロフィーの班会議でお会いすることがあり,骨格筋画像研究をされているのを存じ上げていました。その長年の研究成果をアトラスという形でまとめられたのだと思います。アトラス作成は,私の医局の先輩にあたる元国立病院機構東埼玉病院長・故・川井充先生の念願でもあったことが序文に綴られています。CTやMRIなどの骨格筋画像検査は,筋疾患の臨床を行う上で重要な位置を占めつつあります。今まで意外にも日本語で書かれた解説書はありませんでした。われわれ臨床医は,疾患ごとにある程度は各筋の障害されやすさ(vulnerability)が決まっていて,その結果として特徴的な障害筋の分布を呈することを知っています。縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)やUllrich型先天性筋ジストロフィーでは特異的な画...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。