オープンサイエンス時代の論文出版

[第5回] 研究評価とオープンアクセス

連載 大隅典子

2023.09.04 週刊医学界新聞(通常号):第3531号より

これまで4回にわたり,いわゆる研究論文の歴史から電子化された現状までを紹介してきた。本稿では多くの読者が気になるであろう研究評価との関係について取り上げたい。

研究者人口が少なかった頃は,発表される論文数も少なく,研究者評価は専ら研究コミュニティの中でなされてきた。直接議論を行えば相手がどのくらい自分の専門分野を理解し,正確な根拠や論理的な思考に基づいているかの判断は比較的容易だからだ。けれども研究コミュニティが拡大し,研究分野が細分化され,膨大な論文が出版されるようになるにつれ,評価は難しくなってきた。特に経験値の乏しい分野における研究成果の価値の判断は大きな困難を伴う。

とはいえ,さまざまなケースで評価は求められる。例えば人事採用や研究費の審査における個人の評価もあれば,研究機関や国ごとの研究レベルを評価することも頻繁に行われる。これらの評価には,成果物である論文の質や量を測ることが必要だ。数値化された指標は客観的であり,専門家でなくても一定の判断材料にできる。本稿では研究機関の研究力評価を中心に論じたい。

研究力をどう評価する?

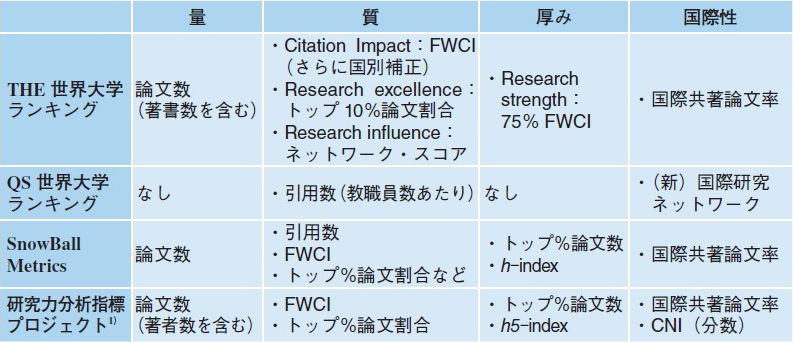

まず,Times Higher Education(THE)世界大学ランキングなどの主要な「大学ランキング」で用いられる研究力評価指標をまとめた表1)をご覧いただきたい。いくつか専門用語があるので順に説明していこう。

Field-Weighted Citation Impact(FWCI):論文の被引用数(citation)をベースとし,研究分野による補正をかけた指標である。世界平均を1として論文ごとに算出できる(このようなことが可能であるのもDXとITのなせる技である)。研究分野によって研究者人口や引用の慣習等に違いがあるため,論文の被引用数がどの程度あるのかは,実態に合わせて補正される。

トップ%論文:特定の分野や学術ジャーナル内で最も引用された論文の上位パーセンタイルを指す用語である。例えば「トップ10%論文数」は,被引用数が上位10%に入る論文群の数を指し,トップ10%論文数を全論文数で割った値が「トップ10%論文割合」である。これは一定の質が担保された論文の量やその割合を示す。

h-index:物理学者のホルヘ・E・ヒルシュによって2005年に提案され,個人の論文数とその被引用数をもとに計算される指標である。例えば,ある研究者のh-indexが50である場合,少なくとも50回引用された論文を50本発表していることを意味する。

Field-Weighted Citation Impact(FWCI):論文の被引用数(citation)をベースとし,研究分野による補正をかけた指標である。世界平均を1として論文ごとに算出できる(このようなことが可能であるのもDXとITのなせる技である)。研究分野によって研究者人口や引用の慣習等に違いがあるため,論文の被引用数がどの程度あるのかは,実態に合わせて補正される。

トップ%論文:特定の分野や学術ジャーナル内で最も引用された論文の上位パーセンタイルを指す用語である。例えば「トップ10%論文数」は,被引用数が上位10%に入る論文群の数を指し,トップ10%論文数を全論文数で割った値が「トップ10%論文割合」である。これは一定の質が担保された論文の量やその割合を示す。

h-index:物理学者のホルヘ・E・ヒルシュによって2005年に提案され,個人の論文数とその被引用数をもとに計算される指標である。例えば,ある研究者のh-indexが50である場合,少なくとも50回引用された論文を50本発表していることを意味する。

h5-index:h-indexをベースに,大学や各分野の研究力の「厚み」を示す主要指標として「研究力分析指標プロジェクト」において考案された1)。ある5年間の発表論文群を分析し,「被引用数...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。