子と親の真意を“代弁”する小児診療を

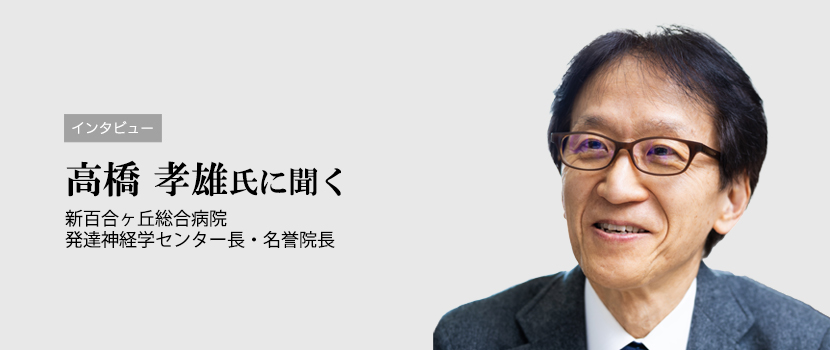

インタビュー 高橋孝雄

2023.05.08 週刊医学界新聞(通常号):第3516号より

小児科では,患者(子ども)に家族が同伴することがほとんどである。症状を患者自身がうまく伝えられないことも多く,家族から得る情報が診療に不可欠だ。子と親が本当に伝えたいと思っていることは何か。真意を汲み取り“代弁”することが小児科医の仕事の本質である。少子化と言われる現代社会において,わが国の未来を担う子どもの健康と家族の幸せを守る小児科医の仕事の重要性はますます高まっていくであろう。

一方で,小児科医不足は言われて久しく,医学部学生,若手医師に小児医療の魅力を伝えることも求められている。「小児科学が,ひとの健康を守り増進する医学の中核を担う学問であることを実感していただければ幸いである」。編集を務めた書籍『標準小児科学 第9版』(医学書院)の序文でこう述べる高橋孝雄氏に,小児科学の特徴と魅力,書籍に込めた想いを聞いた。

命を“授ける”医療

――高橋先生は40年以上,小児医療に携わっています。小児医療との出合いを教えてください。

高橋 学生時代の産科臨床実習でした。患者さんは妊娠28週で急遽分娩することになり,当時の医療水準では生まれてくる児の状態はかなり厳しいものになると予想されていました。母親の気持ちを考えるとお産には立ち会わないほうが良い,と産科の指導医に忠告されたものの,不謹慎ながら興味半分で立ち会いました。

分娩室には3人の小児科医が待機していたのですが,彼らの手際がすごかった。心拍がゼロに近く,呼吸もしていない生まれたばかりの児をあっと言う間に蘇生したかと思うと,挿管チューブを入れたままタオルにくるみ,NICUへ走ったのです。続きが気になって着いて行きました。人工呼吸器につなぎ,へその緒からカテーテルを挿入するといった処置がまたたく間になされるのを,ぼうぜんと見ていました。あらかたの処置が終わると,医師も看護師もクベースの丸い扉を閉めて,「ミッション完了!」といった面持ちで児の様子をじっと見つめていました。NICUに運び込まれてから処置が終わるまで,わずか数分。一瞬の出来事で,まるでF1のピットインのようだと思いました。格好良かったです。

――鮮烈ですね。

高橋 振り返ってみると,あれは命を救う救急医療ではなく,命を授けた瞬間でした。小児科と産科は命を授けられる他にない診療科だと思います。

子どもを治すためにはお母さんを治せ

――小児の診療が,成人の診療と異なるのはどのような点でしょうか。

高橋 小児科では,親御さんが心配してお子さんを連れてこられることがほとんどですが,その多くは上気道炎や軽い胃腸炎など心配のいらない病態です。しかし問題は,100人に1人,あるいはそれ以下の確率で,直ちに治療を施さなければならない児がいることです。この点が成人の診療と大きく異なる部分でしょう。目の前を犯人が横切った瞬間に見逃さない刑事のように,自分を必要としている児を見逃さない,違和感を察知する力が小児科医には必要とされます。例えば,被虐待児です。小児科医であれば絶対に見逃してはいけません。被虐待は見逃されると死に至る“病態”です。

――親御さんと良い関係を構築していく必要がある点も小児科ならではの特徴かと思います。大事にしていることはありますか。

高橋 小児科医になって最初に教わるのは,「子どもを治すためにはお母さんを治せ」ということです。母親の心配を晴らせと。もちろん父親に置き換えても良いです。決して親御さんが厄介者だとか対応が大変だとかいう意味ではないです。診療を助けていただくために親御さんから本音を聞き出す,と表現したほうが近いかもしれません。

多くの場合,子どもは何がつらいのか,具体的な症状をうまく表現できませんが,親御さんは普段の様子をよく知っているので,子どもの変化に敏感です。そこを意識して引き出すことが,小児科医の使命であると思います。

子どものことなら何でも診る心構え

――小児科医は子どもにかかわる全ての病態を扱う総合医であると表現されることもあります。

高橋 そうですね。年間550人程度の小児科医が生まれていますが,彼らが小児科を選ぶ理由の一つが,小児医療が総合診療であるということです。子どもに起こる病態であれば,まずはかかわってみる。それが小児科医の最大の特徴です。そのため小児科専門研修では,子どもに関する全ての病態について,一通りの診療ができるようになることを重視し,3年間で小児関連の代表的な病態を経験できるよう研修プログラムが組まれています。サブスペシャルティ研修が始まるのは4年目以降です。内科では専門研修の2年目から“連動研修”として消化器内科や循環器内科等のサブスペシャルティ研修を並行して始めることを考えると,その違いがよくわかります。

――子どものことなら何でも診られる小児科医というのは格好良いですね。

高橋 何でも診られると言っても,特に現代の高度で細分化した小児医療での実践は,現実的には難しいと思います。取りあえず自分で頑張ってみる,と言ったほうが実態に近いでしょう。「自分が助け...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

高橋 孝雄(たかはし・たかお)氏 新百合ヶ丘総合病院発達神経学センター長・名誉院長

1982年慶大医学部を卒業後,同大医学部研修医(小児科)を経て88年からマサチューセッツ総合病院小児神経科に勤務,米ハーバード大では神経学講師を務める。94年に帰国。2002~23年慶大小児科教授,07~23年同大病院副院長,15~23年同大医学部部長補佐。16~20年まで日本小児科学会会長。23年4月より現職。小児科専門医,小児神経専門医。編著に『標準小児科学 第9版』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。