疎性結合組織に着目することで理学療法をアップデートする

寄稿 工藤慎太郎

2023.02.20 週刊医学界新聞(通常号):第3506号より

「理学療法のベースは,解剖学と生理学と運動学である」と,学生時代から耳にタコができるほど聞いてきました。困ったら,解剖学や運動学に立ち戻るべし,と。しかし,筋の起始と停止,神経支配,作用を丸暗記して,国家試験での出題範囲を何度もやり直す。このような勉強で,臨床で生じている疑問は解決できるのでしょうか?

筆者の経験では,上記の勉強方法で臨床の疑問は解決できませんでした。しかし,解剖学や運動学の知識があると,「なぜ,動かないのか?」「どこが壊れているのか?」を推測はできるようになります。ただし,あくまで推測の域を出ず,ともすると理学療法士の思い込みになってしまっている一面もありました。その影響もあり,手から手へと伝えられる手技が神格化され,非科学的な解釈を聞き入れざるをえない状況になっていたところもあります。

◆超音波画像によるゲームチェンジ

10年ほど前から,超音波画像(エコー)で運動器を詳細に見られるようになり,ゲームチェンジが起こりました。エコーによって,理学療法が患者の体の中にもたらす変化を可視化できるようになったのです。

2013年に立ち上げた「形態学と運動学に基づく理学療法研究会(MKPT研究会)」の講習会(写真)において,当初,私たちは「エコーで筋がどう見えるのか?」を検証していましたが,その対象は徐々に筋ではなくなりました。筋の周囲にある組織や神経・血管の周囲に変化が起こった時に,治療効果が現れることに気づいたからです。しかし,これが何なのかがわかりません。そこで,解剖学のスペシャリストである荒川高光先生(神戸大)と多くのディス...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

工藤 慎太郎(くどう・しんたろう)氏 森ノ宮医療大学インクルーシブ医科学研究所 教授

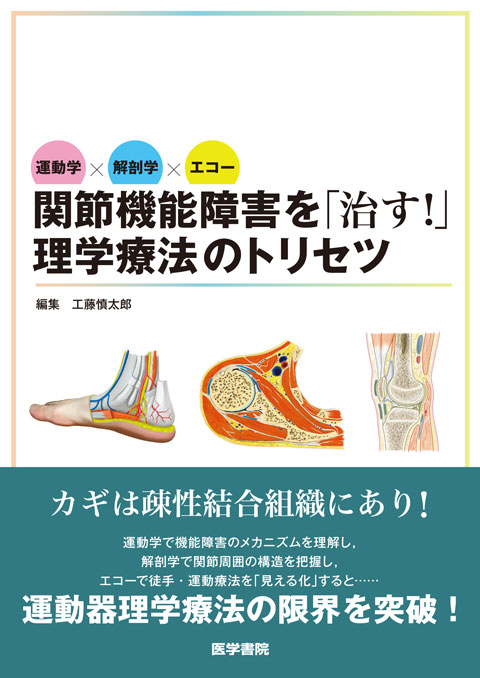

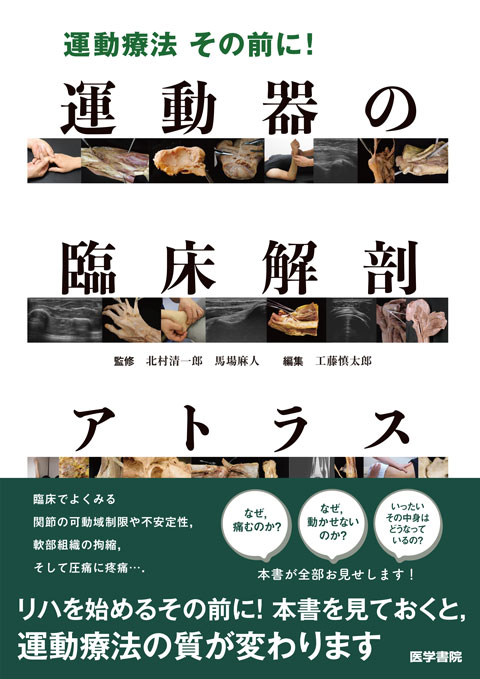

2003年平成医療専門学院理学療法学科卒。井戸田整形外科リハビリテーション科,国際医学技術専門学校教員を経て,14年より森ノ宮医療大講師。16年鈴鹿医療科学大大学院博士後期課程修了。21年より現職。形態学と運動学に基づく理学療法研究会(MKPT研究会)代表。専門は足部のバイオメカニクス,運動器疾患の応用解剖学,客観的動作分析に基づく運動療法の開発。エコーで生体イメージを構築し,動作分析と情報工学をつなぐ領域のシームレス化によって,研究と臨床の融合を試みている。編著に『運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学』をはじめとする「なぜ?」シリーズ,『運動学×解剖学×エコー 関節機能障害を「治す!」理学療法のトリセツ』(いずれも医学書院)がある。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。