救急科で鍛える「診る」力

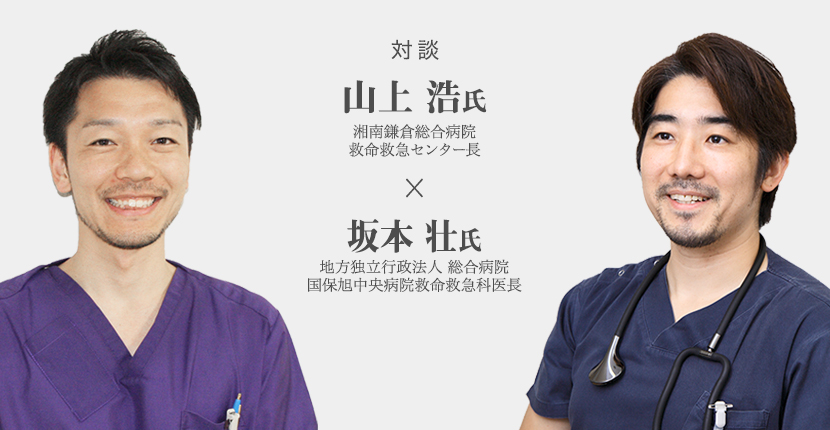

対談・座談会 山上 浩氏,坂本 壮氏

2021.06.14 週刊医学界新聞(レジデント号):第3424号より

救急科診療では,数多くの患者に領域を横断して対応する必要がある。加えて時間に制約もある中,緊急度の高い疾患や重篤な疾患を見逃してはならない。しかし,対応に当たり必要となる,経験に裏打ちされた疾患知識や瞬時の判断スキルを備えた研修医は多くないだろう。では,研修医は経験不足をどのように補えばよいのか。救急診療の最前線で活躍しながら後進の教育にも力を注ぐ山上氏と坂本氏の議論から,その答えを探る。

坂本 山上先生は,当初から救急科を志していたのでしょうか。

山上 いえ,循環器内科を強く志望していました。研修1年目に母校の医局に入り,内科医としての研修をスタートしました。

坂本 そうだったのですね。

山上 ところが研修2年目に,自分の診療スキルの低さと守備範囲の狭さに危機感を覚えました。全科当直の際,子どもの診療や外傷の診療が全くできなかったのです。そこで学生の時に救急医学の指導を受けた寺澤秀一先生(福井大名誉教授)に相談し,紹介された湘南鎌倉総合病院を後期研修先に選び,そこから私の救急医としてのキャリアがスタートしました。わからないことが日々生じる環境で,若手と共に学び続けられる救急科が自分に合いましたね。坂本先生はいつから救急医を志望していたのですか。

坂本 私は研修医時代のローテートがきっかけです。初期研修を過ごした順天堂大附属練馬病院は,400床と規模は大きくないものの,救急・集中治療科が救急車の初期対応に当たり,ER対応だけでなくICU管理を含む入院管理も行っていました。急変した患者さんを一手に担い対応する姿を目の当たりにし,幅広く診療できる点や他科との優れた連携に惹かれ,救急の道に飛び込みました。

救急科は自身の力で診療をやり遂げられる

坂本 当時に比べ,高齢者の救急搬送増加や医師の働き方改革による診療の集約が進む中,ジェネラルに対応できる救急医や総合診療医の需要が高まっています。しかし,研修医の志望数は大きく増えていないようです。

山上 「手に職を」という専門科志向が,研修医の中に少なからずあるのかもしれません。緊急疾患に対応でき子どもから高齢者まで,内科疾患も外傷も全身を診られる点は,救急医の高い専門性と言えるはずです。実際に昨年来のコロナ禍では,イレギュラーな事態であっても感染対策の徹底など必要な準備をした上で普段通りに診療を継続できましたから。

坂本 特に非常時には,救急医の強みが発揮されますね。

将来臓器別の専門医をめざすにしても,初期研修で救急科に学ぶ意義は大きいはずです。どんな医師にも必要となる基礎的な症候学を,幅広く学ぶことができるからです。胸痛や腹痛,頭痛,意識障害,意識消失,めまいなどの症候への対処法は,研修医がこの先進むどの診療科でも必要な知識です。

山上先生は,救急科と他科との学びの違いはどこにあると考えますか。

山上 ジェネラルに患者を診る力が身につく点です。救急外来で診る患者さんは,他の医師の診断がついていません。自分の力で一から問診して身体所見を取り,検査のプランニングを行うことになります。さらに帰宅・入院の判断を含めてその先どのような治療をするか,どの薬を出すかのディスポジションまで担います。一連のプロセスを一人でやり遂げる経験は,他科ではなかなか得られません。

坂本 おっしゃる通り,診察から治療方針の決定まで一人で行うことは,まさに救急科ならではの学びですね。

山上 救急科に限らず,医師には最善のディスポジションを決定する力が求められます。救急科での研修中,専門医にコンサルトするのか,翌日外来を再受診してもらいフォローするのか,あるいは自宅での経過観察だけでいいのか判断に悩むことは,研修医にとって大きな経験になるでしょう。

疾患の正しい知識を理解し診断トラブルを防ぐ

坂本 ところが,救急科での研修に苦手意識を持つ研修医も多いように感じます。理由をどう考えますか。

山上 リスクの高い患者さんを限られた時間の中で診なければならない点に,ハードルの高さを感じる研修医が多いのでしょう。重篤な疾患を見逃さないかという不安も付きまといます。

坂本 臓器別の専門科では診断の絞られている患者さんが多いため,経験の少ない研修医でも重要なポイントがわかりやすい。翻って救急科は,症候や疾患の種類,治療の経過に応じてさまざまな患者さんを診なければならないため,研修医も何をどこまで対応したらいいか判断にとまどいます。

山上 患者に対応する研修医に,坂本先生は何から教えていますか。

坂本 まずは,疾患とその典型的な症状を学ぶことです。症状から疾患に当たりを付けられれば,鑑別のために行うべき検査も絞られるからです。

山上 そうですね。加えて診断トラブルを防ぐため,緊急性の高い疾患について学ぶことも重要です。くも膜下出血や心筋梗塞など,対応に急を要する致死性疾患の典型的な症状について,研修医は知識としては押さえています。

坂本 同感です。近頃の研修医は,ネットで得られる情報をいち早くキャッチし,知りたい情報に到達する力に長けています。私自身も研修医から勉強のヒントを得ることも多く,彼らに救われることがあるくらいです。

山上 一方で,知識だけではどうしてもカバーできない部分があります。例えば典型的な症状を学んだ後には,「症状が軽いから重篤な疾患ではない」と判断しがちです。しかし実際には,心窩部に違和感を訴える患者が大動脈解離だったり,「気持ちが悪い」「食欲がない」という一見軽症な人が心筋梗塞だったりする場合もあります。くも膜下出血でも,いつも激しい頭痛があるわけではありません。

私は指導医として,典型的な症状に加え,重篤な疾患の非典型的な症状を学ぶ重要性をアドバイスするように心掛けています。

坂本 私も致死性疾患と類似の症状を示すなど,トラブルが生じやすい疾患を覚えるよう指導しています。例えば腹痛を訴え尿管結石が疑われる患者が来院した際,エコーを実施せずにCTをオーダーする研修医がいます。その場合,腹部大動脈瘤破裂や大動脈解離,精巣捻転など,類似の症状を来す致死的疾患を見逃す可能性があります。トラブルを避ける対策として,血算の評価をはじめベッドサイドで実施できる検査やエコーを徹底して行うようにアドバイスしています。

診断・検査に至る根拠を理解し過不足ない検査を

山上 専門医にコンサルトする前,ともすると研修医は「疾患を見逃してはいけない」との思いから,追加の検査を必要以上にオーダーしがちです。しかし検査には時間がかかり,造影剤の副作用のようなリスクもあります。過剰な検査を防ぐために,研修医は何を意識したらよいでしょうか。

坂本 診断に迷う場合には,「時間を味方につける」観点も必要です。典型的な例として,主訴が心窩部痛の患者が来院した時,研修医は虫垂炎を除外するため急いで腹部造影CTをオーダーします。ところが,詳細に問診をすれば虫垂炎を除外できる場合も多いです。仮に虫垂炎でも炎症が軽度の状態であれば,外科医であっても手術の判断はしません。それなら検査を行わず半日ほど経過を見て,痛みが続く,もしくは悪化しているようならその時点で造影CTを行うのが適切な判断でしょう。

山上 そうですね。疾患を見逃さないとの思考自体は,患者さんのためを思う気持ちからであり,責められるものではありません。検査の要不要は,われわれ指導医も迷う難しい判断です。過剰な検査を避けるため,なぜ検査をするか,なぜ診断に至ったかの根拠を理解することが重要と考えています。

坂本 検査を行う根拠を得るため,何を参考にしていますか。

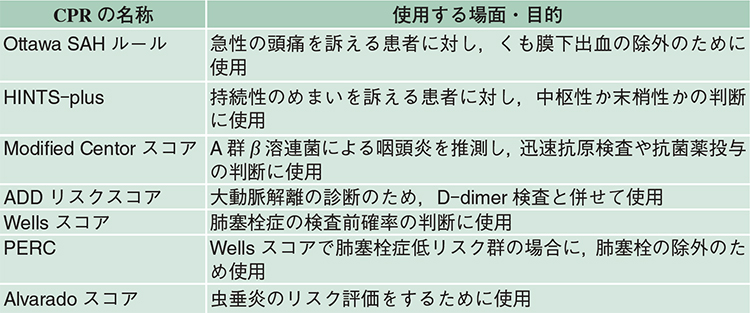

山上 例えば臨床予測ルール(CPR,表)を一つの根拠としています。CPRは症候に関し,疾患のスクリーニングやリスク評価,予後予測などを効率的に行うことを目的に開発され,近年用いる場面が増えています。目の前の患者さんにCPRを適用してよいかの吟味は必要ですが,検査の要不要を判断する補助として役立ててほしいです。

坂本 そうですね。私たち指導医は,CPRの項目を経験から自然と評価しています。過剰な検査を防ぐ上で,客観的に評価できるツールの利用は有効です。

山上 判断の結果,あえて検査しない選択もありますよね。実際に救急の場では,検査をしても半分程度は診断が付かないのではないでしょうか。そのため研修医には,「初診時に診断が付かなくてもいい」と伝えています。

ただ,他院から紹介された患者さんの場合は,患者さんや家族,かかりつけ医とのラポールを保つために,紹介元の希望に即した検査を実施するときもあります。

坂本 クリニックの環境により,検査機器がない場合もあるでしょう。かかりつけ医は,疾患に当たりはつけているものの,やむを得ず紹介状を書いていることも多い。研修医には,紹介元の医師が自分たちの施設に何を求めて患者さんを紹介しているかを意識して診療に臨んでほしいですね。

「診断ゲーム」をせず患者・家族へのケアも大切に

坂本 患者とのラポール形成では,コミュニケーションも重要な要素です。問診時の聞き方や言葉遣い,目線からでも導ける情報が変わるからです。

山上 経験を積むほど,問診は本当に大切だと実感します。どれだけの情報を問診で聞き出せるかが鑑別診断の結果を左右するからです。例えば失神は急激に生じる上に持続時間が短く,受診時には患者さんが意識を回復しています。失神の原因疾患を鑑別するためには,失神前後に患者さんを取り巻いていた状況を全て把握する必要があります。本当に適切な問診を取らないと,たとえ検査をしても原因が絞り切れずに終わってしまうでしょう。

患者さんの来院理由は,どの疾患かわからない不安だけではありません。患者さんは,ときに痛みの緩和を第一に求めて救急外来にやってきます。疾患の鑑別ももちろん重要ですが,疼痛に対しては適切な鎮痛を行うべきです。診療が「診断ゲーム」になってはいけません。診断・治療と,患者さんのケアの両面が求められます。

坂本 救急医として重要な視点ですね。特に重篤疾患の患者では,付き添いの方の不安も大きい。家族をはじめ患者さんを取り巻く方々とのコミュニケーションも大切にしてほしい点です。

山上 ええ。診療の思考プロセスを丁寧に説明し,検査・診療の方針を患者さんや家族と共有するべきです。もし追加の検査を行わないなら,患者さんや家族が不安を抱かないようにフォローアップの計画を立て,経過観察まできちんと実施することが重要です。

自信を持って救急科研修に臨んでもらうために

山上 救急科にローテ―ションする研修医には,診療に積極的に参加しチャンスがあれば手技の実施や観察を進んで行ってほしいです。自身の担当外の患者も意欲的に診る研修医は,他の研修医に比べ経験値が格段に増えるのでぐっと伸びます。教える立場として,坂本先生は研修医に何を心掛けてほしいですか。

坂本 「ホウ・レン・ソウ(報告・連絡・相談)」の,特に「相談」の徹底です。自分では判断が付かない時に,「わからない」と指導医にきちんと訴えられることは重要です。自分のわかることとわからないことを整理し,進んで相談に来る研修医には,眠い目をこすってでも教えたくなります。トラブルの防止や,周囲からの信頼を得ることにもつながるでしょう。

山上 経験を積んでいる私たちにも教訓となるテーマですよね。研修医の不安を取り除くためには,「われわれ指導医も完璧ではなく,常に学び続けているんだ」という姿を見せていくのも大切です。

自信を持って研修に臨んでもらうため,指導医として意識していることはありますか。

坂本 相談しやすい指導医であることです。教える側の私たちが,できる限り研修医と一緒に患者さんを診る。共に悩めば「上の先生も悩みながらやっているんだ。今完璧にできなくてもいいんだ」と研修医の不安を和らげることにつながります。

指導医が研修医の立場できちんと考え,足りない点を指摘し次に生かしてもらうことも重要ですよね。研修医が相談に来た時,まずは彼らの思考プロセスを把握する。その上で「この場合はどうする?」と,課題を与えて考えさせることを常に意識しています。

山上 大切な点です。目の前の患者さんの診療が終わればおしまいではありません。何十年も医師を続けていれば,似た症状を来す患者さんに必ず出会います。次の機会に生かすためにも,研修医のアセスメントに対し,「今回は,すぐに検査をせずに1~2時間の観察を考えてもよかったね」「次はこの所見をとってみよう」など少し味付けすることが大事です。

坂本 目の前の研修医一人ひとりに診療しながら振り返ることはできても,学びの病院全体での共有が課題です。毎年メンバーが変わる研修医教育で,蓄積されたノウハウをどのように共有していますか。

山上 トラブルとして報告される症例について,ワークプレイスなどのSNSを使った問題点の共有をしています。他にM&M(Morbidity&Mortality)カンファレンスをはじめ,各種カンファレンスを定期的に実施するなど,試行錯誤しています。病院全体での知恵の共有は,当院でも同様に今後の課題としているところです。

教科書的な知識を実際の臨床に生かすプロセスは知恵と言えます。われわれ指導医は経験から知恵を蓄積し,実践しています。知識はあっても経験の足りない彼らに,知恵を惜しみなく教え共有することは重要です。指導医としてやりがいを感じる点でもあります。

坂本 臨床の現場でどうしたら知恵を共有できるか。私も研修医と共に悩みながらも,楽しく試行錯誤しています。救急科には,目の前の患者さんを自身の力で救命できる魅力があります。研修医の皆さんには,「救急もいいぞ」と伝えたいですね。

(了)

山上 浩(やまがみ・ひろし)氏 湘南鎌倉総合病院 救命救急センター長

2003年福井大医学部卒。当初循環器内科医を志すも,初期研修中に患者をジェネラルに診療することの必要性を感じ,06年より湘南鎌倉総合病院にて後期研修を行う。13年救急総合診療科部長を経て18年より現職。「どんな救急患者も絶対に断らない」をポリシーに,受け入れ患者数日本一の同院救急科の指揮を執る。

坂本 壮(さかもと・そう)氏 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院救命救急科医長

2008年順天堂大医学部卒。同大附属練馬病院救急・集中治療科,西伊豆病院内科を経て,19年より現職。救急診療の最前線で活躍する傍ら,後進の育成にも尽力。同年代の2人の医師と共に教育ユニット「三銃士」を結成し,研修医と共に学ぶ勉強会を各地で開催する。近著に『救急外来,ここだけの話』『内科救急のオキテ』(医学書院)。

関連書籍

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。