ケースで学ぶマルチモビディティ

[第14回] 中年男性のパターン レジリエンスを高めよう

連載 大浦 誠

2021.05.17 週刊医学界新聞(レジデント号):第3420号より

CASE

50歳男性。会社員と農家を兼業している。妻と2人暮らしで,最近,隣県に住む長男が結婚したばかり。今まで何一つ病気がないことを周囲に自慢にしていたが,健康診断で2型糖尿病,高血圧,脂質異常症,アルコール性脂肪肝,COPDを指摘された。喫煙は1日10本を20年。日本酒は2合/日。父親に大腸がんの既往あり。食事量は多く,間食や夜食を摂ることもある。医師からは禁煙を勧められたが,タバコをやめたらストレスで体を壊すと言い,興味を示さなかった。毎日晩酌をして,休肝日も設けてくれそうにない。健康診断の結果をみても生活習慣を改めるつもりはなく,会社から病院に行くように言われたので来ただけで通院はしたくないという。処方薬はない。

*本連載第10回「悪性腫瘍/消化器/泌尿器パターン」のCASEを25年巻き戻したものです。

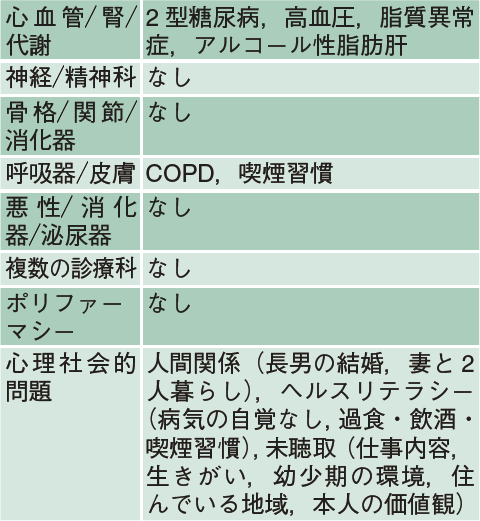

今回のテーマは中年男性のマルモです。マルモと言っても,たくさんの診療科にかかり多くの薬を飲んでいるわけではありません(表)。これから多くの疾患を抱えていく,いわば「マルモ予備軍」と言っても良いのかもしれません。家庭医の視点では,この時点でどれだけかかわることができるのかが重要になってきます。今回のCASEもあえて第13回同様に時間を巻き戻して,「あの時,かかわっていたら未来は変わったかもしれない」という気持ちになりながら,読み進めてください。

かかわるべき疾患があまりない場合こそ,患者のできそうなこと(capacity)に注目

連載の初めに,マルモはバランスが大事ということをお伝えしました。今までは治療負担(treatment burden)として3つのポリ(ポリファーマシー・ポリドクター・ポリアドバイス)を避けるという視点にフォーカスが当たりがちでしたが,今回の事例はそれがありません。そうであればどこに注目するかと言うと,患者のできそうなこと(capacity)です。これは,患者の価値観と照らし合わせて主体的に取り組めるように患者と共同で治療の意思決定をしたり,家族や職場にサポーターがいるかを確かめたりするという視点ですが,最も介入しにくいのはレジリエンスを高めるところではないでしょうか。今回はレジリエンスについて理解を深めていきましょう。

レジリエンスとは「良い方向に持っていける力」である

そもそもレジリエンスは「回復力」や「復元力」と訳されることが多く,困難な状況に遭遇した時に,落ち込んで停滞するのではなく,そこから復活して良い方向に持っていく力のことです。物質の「弾性力」という意味もあり,力を加えて変形させてもすぐ元の形に戻る性質を人に置き換えるとイメージしやすいです。

よく誤解されがちなのですが,レジリエンスは「打たれ強い」とか「心が折れない」という意味ではありません。どんな衝撃にも耐えられる強さが大切なのではなく,衝撃に打ちのめされても「すぐに元に戻れる,良い方向に持っていける」力なのです。例えばミ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。