患者のエンゲージメントを高めるために退院療養計画書を見直そう(安本有佑)

連載

2019.06.10

スマートなケア移行で行こう!

Let's start smart Transition of Care!

医療の分業化と細分化が進み,一人の患者に複数のケア提供者,療養の場がかかわることが一般的になっています。本連載では,ケア移行(Transition of Care)を安全かつ効率的に進めるための工夫を実践的に紹介します。

[第8回]患者のエンゲージメントを高めるために退院療養計画書を見直そう

今回の執筆者

安本 有佑(板橋中央総合病院総合内科)

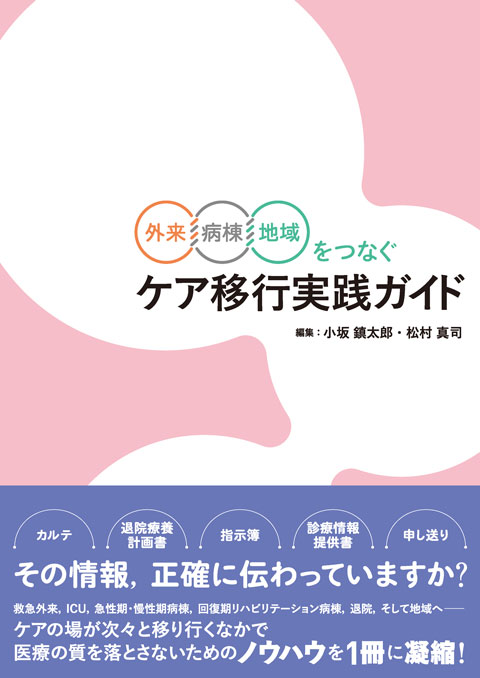

監修 小坂鎮太郎,松村真司

(前回よりつづく)

|

CASE

COPD急性増悪で入院となった80歳男性(詳細は第2回・3301号参照)。急性期治療終了後,吸入薬が開始となり,退院後には在宅酸素療法を導入することになった。 |

今回は,少しでも長い間,COPDが増悪することなく患者が過ごすための工夫を考えます。

患者教育ツールとしての退院療養計画書

東京都後期高齢者医療広域連合の発表では,86%の後期高齢者がいずれかの慢性疾患(関節症・脊椎障害,高血圧症,骨粗鬆症,脂質異常症,胃・十二指腸潰瘍,糖尿病,認知症,白内障・緑内障)に対して治療を受けているとされています1)。適切な患者教育を実施することで慢性疾患の増悪や重篤化による入院が予防できるものの,そのためには早期に医療機関を受診すべき症状(アクションプラン)などを患者へ伝達しておくことが重要です。

米国では,障害のある方もしくは65歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度のメディケアを受ける約5人に1人が30日以内に再入院しています。再入院患者の死亡率は高く,メディケア受給者に掛かる医療費も174億ドルに高騰している2)ことから,退院後の再入院予防が重要視されます。

再入院予防の方策には,RED(Re-Engineered Discharge)3),BOOST(Better Outcomes by Optimizing Safe Transitions)4)などがあり,患者教育を深めつつケア移行の質の向上を目的とします。とりわけ退院療養計画書の項目は,退院後の自己管理の目標として患者にとって重要な役割を担います。

日本では,2006年より退院療養計画書の作成が努力義務化されました。しかし,厚労省は保健・福祉との連携を促すものの,具体的な記載内容の指示や保険点数加算はありません。そのため日本で退院療養計画書の適切な活用が進めば,退院時のケア移行の質をさらに高めることが可能だと考えます。

患者教育とエンゲージメント

患者のエンゲージメントを高めることは退院時のケア移行に重要で,自らのケアに関する患者自身の積極的関与を促します。2016年には,より安全な患者ケア実施のため“patient engagement”の声明をWHOが出しました5)。

また,米スタンフォード大では,1990年代に慢性疾患の自己管理を学び,支援するための患者支援プログラムCDSMP(Chronic Disease Self-Management Program)が誕生しました6)(図1)。これは,Schwartzらが主張するエンゲージメントにおいて重要な4要素のEnablement(環境づくり),Encouragement(励まし),Empowerment(行動支援),Energy(エネルギーを与える)を支援することになっています7)。

|

|

| 図1 CDSMPの概要(文献6より) |

CDSMPは運動能力,症状管理,医療者とのコミュニケーシ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。