- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第5回]開腹手術の基本――開腹編

医学界新聞プラス

[第5回]開腹手術の基本――開腹編

外科研修のトリセツ

連載 須田光太郎

2025.01.13

じゃあ,明日の手術で開腹だけでもやってみようか。見たことあるよね?

じゃあ,明日の手術で開腹だけでもやってみようか。見たことあるよね?

開腹手術は多くの外科医が最初に通る関門です。しかしながら腹腔鏡での手術が普及している昨今,開腹を行う機会は限られており,外科研修中のある日突然,開腹のチャンスが巡ってくることも少なくありません。また,開腹の手法は施設ごと,さらには前立ちの先生の指導によってもさまざまで,学ぶことが難しいと言えます。本記事では,あくまで一例ではありますが,基本となる仰臥位による正中切開での開腹に関して,「これだけ知っておけば……!」という視点で,知っておいてほしいポイントや行う際のコツを紹介します。

▼ 目次

① 切開ラインを決定する

② 立ち位置を整える

③ リラックスして姿勢を整える

④ 表皮を切開する

⑤ 真皮,皮下脂肪を切開する

⑥ 白線を切開する

⑦ 肝円索,脂肪織を牽引して腹膜を切開する(開腹)

⑧ 開腹した切開創を頭尾側へ広げる

⑨ 創縁を保護して術野を展開する

開腹に必要な解剖を押さえよう!

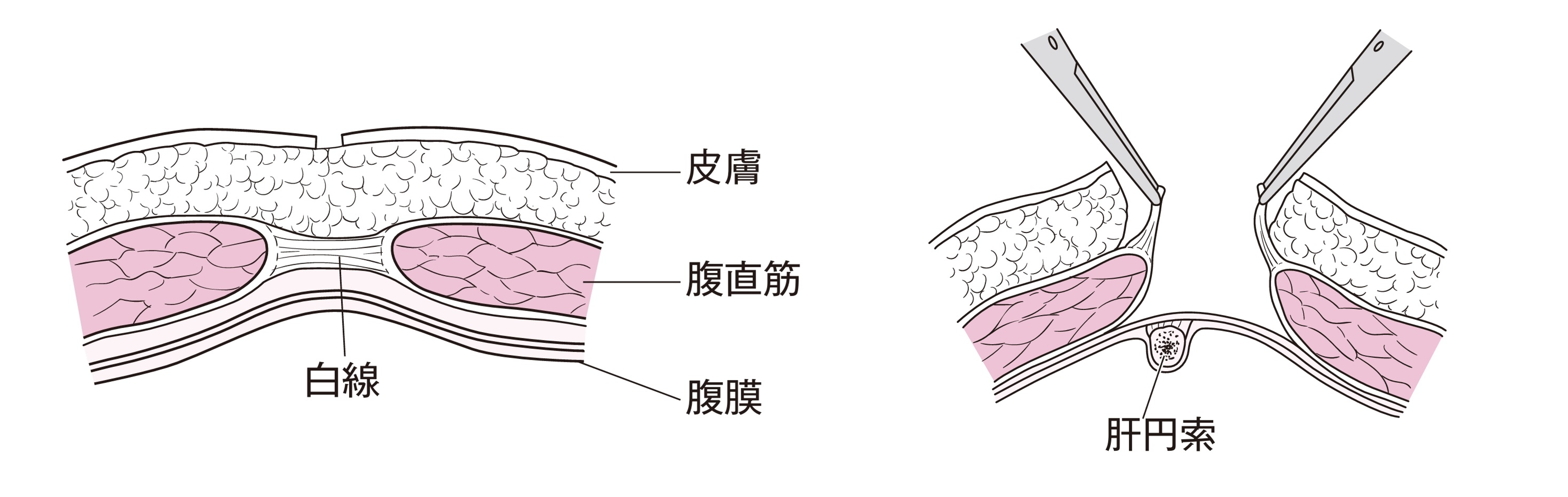

開腹を行うに当たって最低限知っておいてほしい解剖学的知識および用語は,白線と肝円索の2つです(図1)。白線とは左右の腹直筋の間を構成する線維性結合織のことを指し,肝円索とは腹膜,脂肪織で覆われた臍静脈の遺残(索状構造)を指します。これらは腹壁の正中に位置するため,正中切開の際のメルクマールとなります。皮膚切開から白線,肝円索の順に確認できれば,左右にそれることなく正中で開腹ができていることを示唆します。

開腹の手順を覚えよう!

本記事では,基本となる仰臥位での正中切開での開腹に関する手順をご紹介します。

① 切開ラインを決定する

正中切開では,剣状突起,臍,恥骨結合の位置が真ん中のメルクマールになります。

② 立ち位置を整える

基本的には患者さんの右側に立ちます。これは,術者に右利きの先生の割合が多いことや,遠い位置より切開を開始して自身へ近づけるようメスを引いたほうが容易に切開できることなどが主な理由として考えられます。下腹部での正中切開を行う際には,患者さんの左側に立ち加刃する場合もあります。

③ リラックスして姿勢を整える

リラックスして姿勢を整えることは開腹だけでなく,手術を行う上で最も大切なことの1つです。誰しも最初は緊張・集中しすぎるあまり,術野に顔が近づいて前立ちの先生や助手の先生らの視野の妨げになります。手術台の高さを調整することや手首・肩の力を抜くこと,背筋を伸ばし堂々と顔を上げることを意識して開腹に臨みましょう。

④ 表皮を切開する

手術を行う場合,術者は自身の左手での術野の展開が重要とよく言われます。そのため,術者の左手の位置は術者の右手や皮膚切開の位置など,その時々の術野と常に連動させるよう心がけましょう。

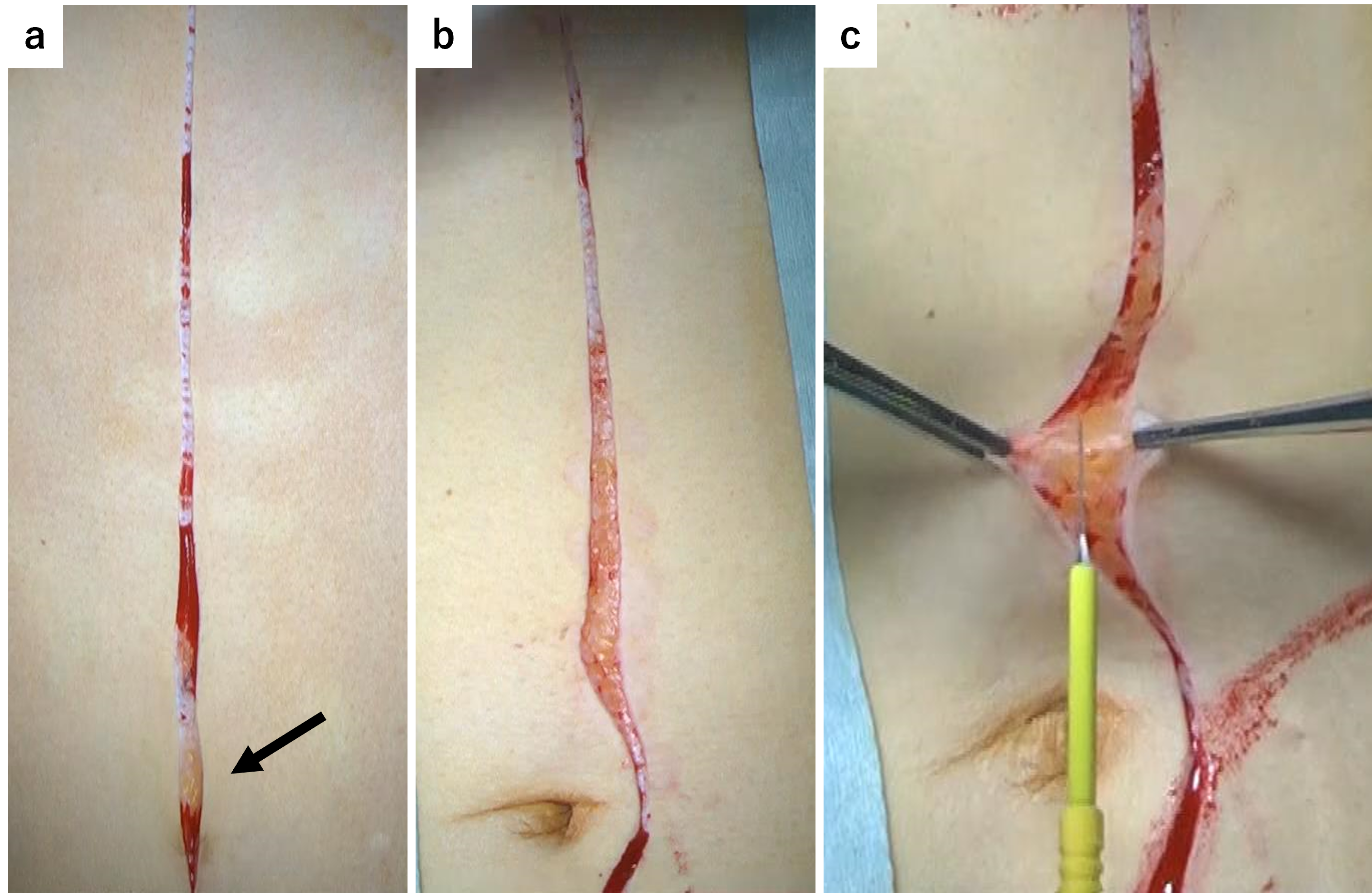

図2 大きく切開するときのメスの持ち方(胡弓法)

一般的に皮下脂肪が一部見える(図3a,矢印)皮膚切開が好まれる傾向にあります。その理由として,皮膚の切開が浅すぎてしまうと鈎ピンでの皮膚の把持が困難になり,また反対に深すぎてしまうと止血操作に時間を要することが挙げられます。個人的には,皮下脂肪が多く見えるくらい少し深めに切ってもよいと考えます(図3b)。皮下脂肪を止血する手間は増えますが,次の操作である有鉤鑷子での皮膚の把持が容易になったり(図3c),電気メスでの真皮の切開時に視界が良好になったりします。

図4 出血がなく術野はきれいではあるものの真皮切開が難しい例

この場合は,再度メスを用いて同じ皮膚切開ラインで切開を追加する方法が望ましい。

術者の左手のみでテンションをかける場合:術者左手の母指と示指を用いると,指と指の間が広くなり,良好な視野かつ左右均一なテンションを得やすいです(図5)。

図5 術者の左手のみでテンションをかける場合

不適切な例:左手がメスに連動せず,切開をしている位置に適切なテンションがかかっていません(図6)。

図6 適切なテンションがかかっていない場合

⑤ 真皮,皮下脂肪を切開する

シンメトリーを意識して正中線を境に術野が同じ形になるよう,皮膚を牽引する左手,前立ちの先生との連携が重要です。電気メスの先端で「点」を意識した切開を進め...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

須田光太郎(すだ・こうたろう)氏 済生会宇都宮病院外科

2018年獨協医大卒。栃木県内の医療機関で外科修練中。外科専門医。

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。