- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2024年

- 医学界新聞プラス [第4回]手術器具を覚えて手術助手として活躍しよう!

医学界新聞プラス

[第4回]手術器具を覚えて手術助手として活躍しよう!

外科研修のトリセツ

連載 高見秀樹

2024.12.30

手術助手に入るようになりました。でも手術中にいろいろな道具や糸の名前が出てきてよくわからないんです……。

外科医はこだわりをもって手術器具や針糸を選択しています。研修医の先生方にとっては,それぞれの特徴を簡単に理解しておくことがまずは重要でしょう。今回は,手術助手で活躍するために知っておくとよい手術器具の知識をご紹介していきます。

物を把持する鑷子(ピンセット)

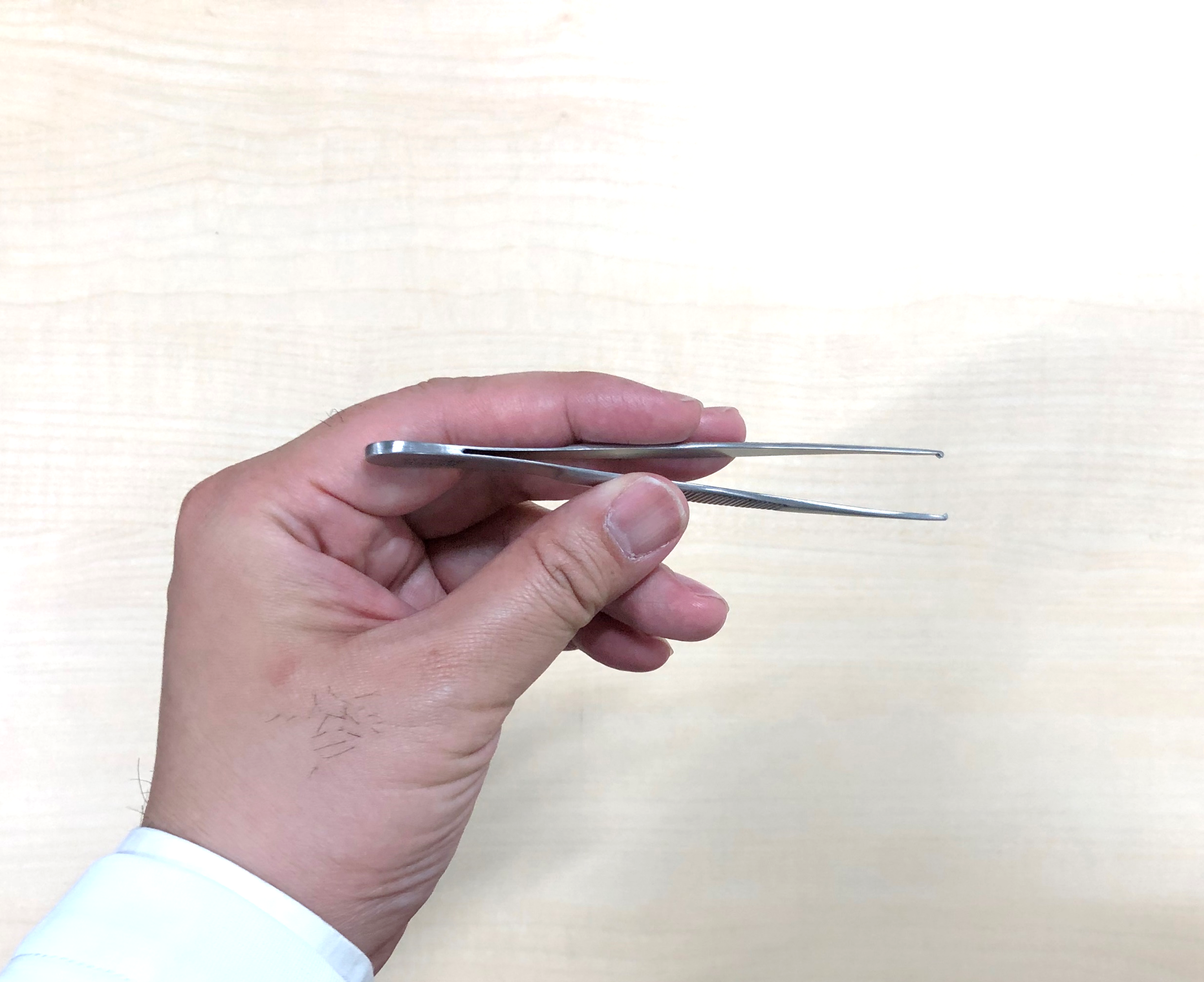

鑷子(ピンセット)は物を把持する道具です。把持力を強めるために鉤がついたもの(有鉤鑷子=鉤付きピンセット)があります。前回もご紹介したように鉛筆持ちをしましょう(写真1)。

有鉤鑷子:皮膚や筋膜など緊張の強い組織をしっかりつかむときに使用します。傷がつく可能性があるので,腸管や血管などの臓器を把持してはいけません(写真2)。

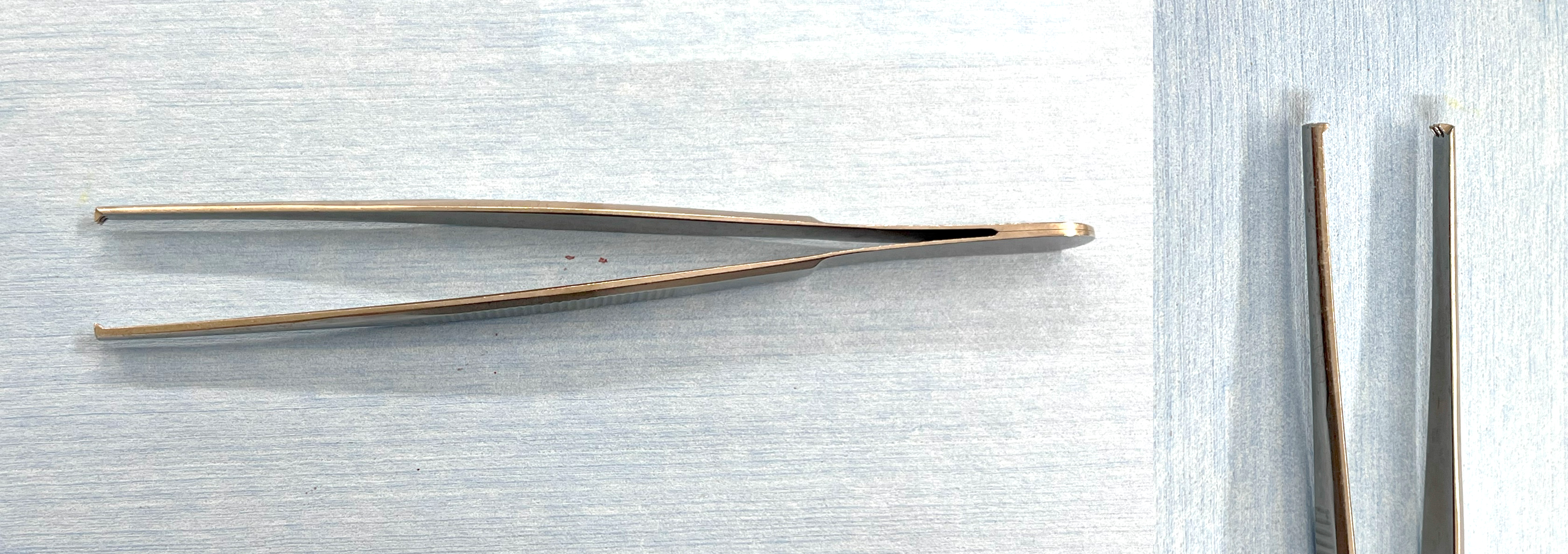

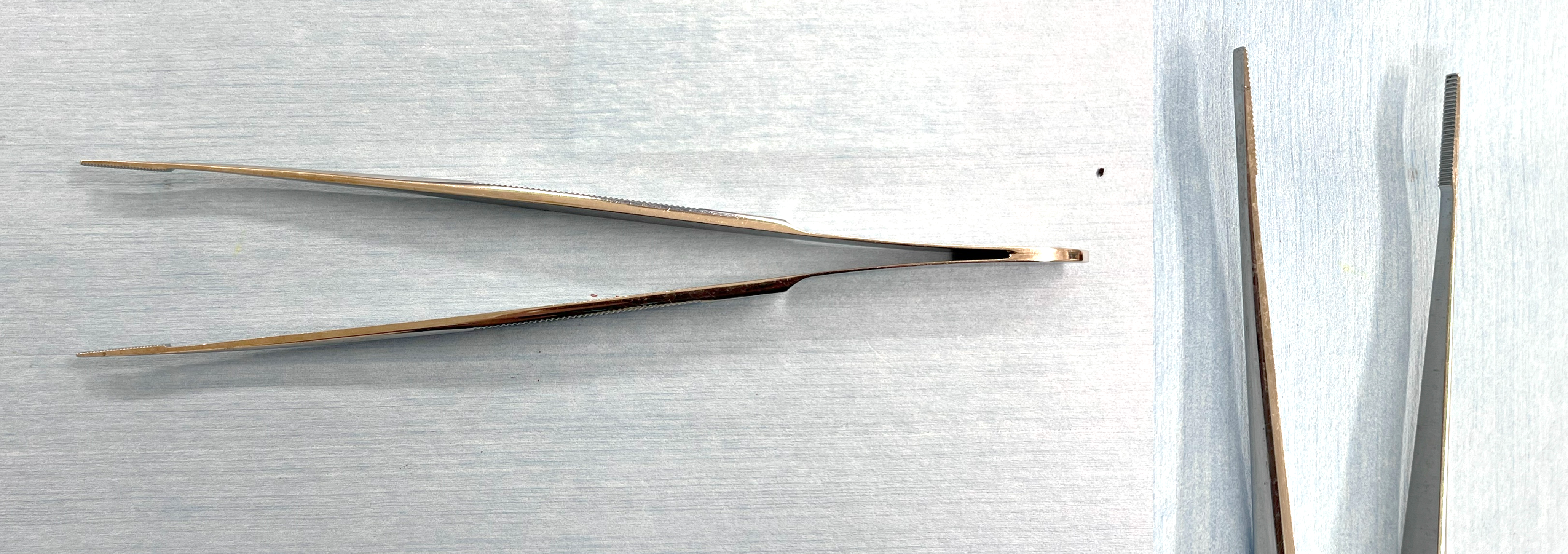

無鉤鑷子:鉤はついていませんので組織や血管を持つことができます。とはいえ組織を傷つけないよう愛護的に持つことは重要です。鉤がない分,把持した際にすべることがあるので注意しましょう(写真3)。

アドソン鑷子:手元が太く先端が細い。溝があってすべりにくく皮膚の縫合などに使用します。

ドベイキー鑷子:横溝で組織が滑りにくく繊細な把持ができます。血管壁を把持する時などに使用します。

写真4 さまざまな鑷子(文献1より転載)

① アドソン鑷子,② 有鉤鑷子,③ ドベイキー鑷子

繊細な組織の把持に用いる鉗子

鉗子はハサミと同じような構造ですが,先端で組織を持つことができます。止血鉗子とも呼ばれ,もともとは出血部をつかむ際に用いられました。近年は剥離鉗子,把持鉗子などとも呼ばれます。鉤の有無,長さ,素材,先端の形,溝といった違いがあります(写真5~7)。

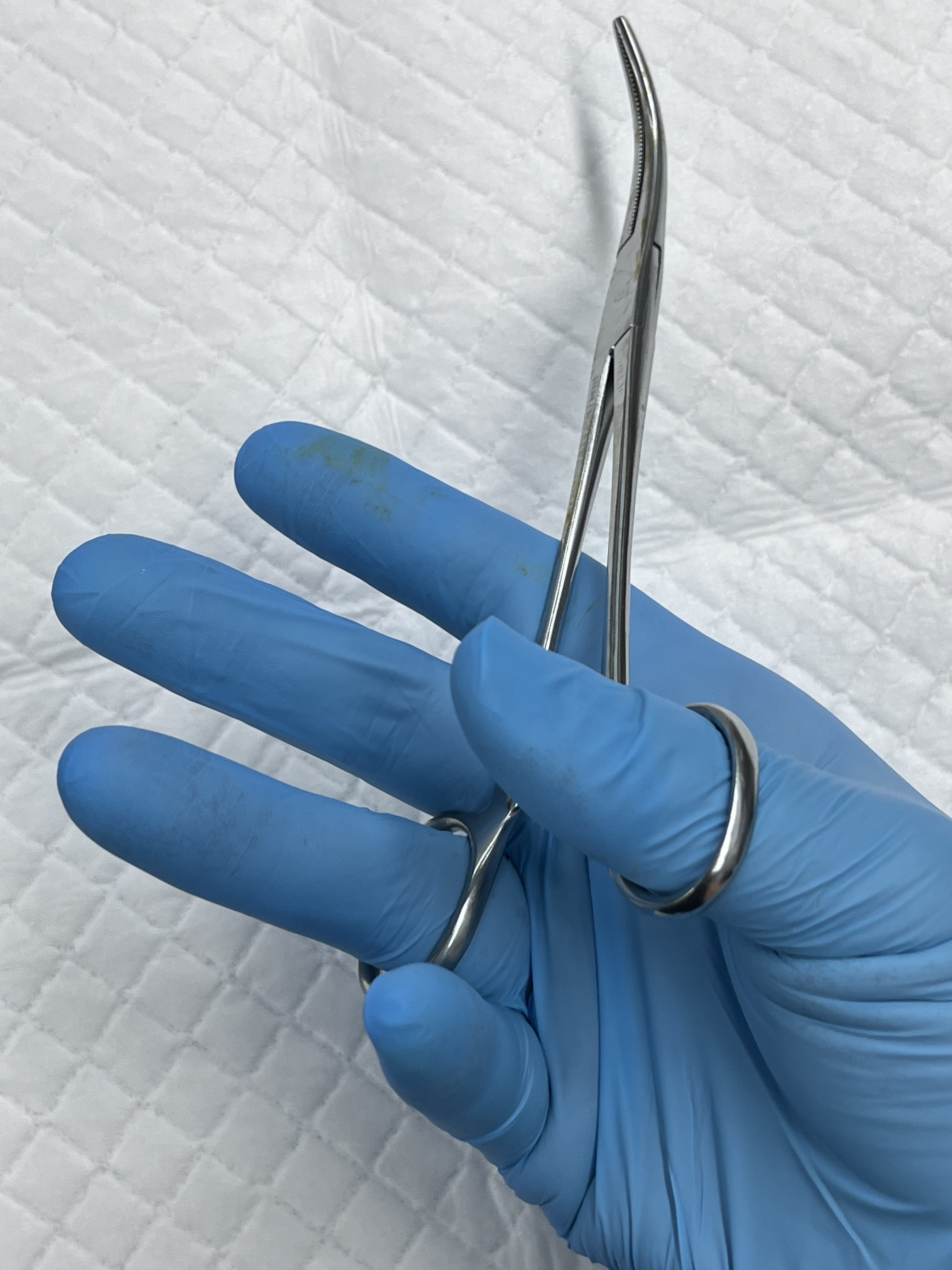

鉗子を持つ時は,母指と薬指の末節骨レベルまでしか入れません 。またラチェットを嚙み合わせる際は術者にも伝わるように「カチッ,カチッ」と音が鳴るようにしましょう。外す時は母指を手前,薬指を奥というようにクロスすると外れます。何度かつけ外しの練習を事前にしておきましょう。

動画:鉗子のラチェットのかけ方

コッヘル鉗子:先端に鉤があるため筋膜などの硬い組織を持つ時や太い糸を把持する時に使用します。皮膚や腸を挟むと皮膚が挫滅するため原則として使いません(写真8)。

ペアン鉗子:無鉤の鉗子のため組織が傷つきにくい構造になっています(写真9)。

ケリー鉗子:無鉤の鉗子です。血管まわりの組織を剥離する時などに使用されます。ペアン鉗子よりもやや細く縦溝で組織にやさしい作りです(写真10)。

モスキート鉗子:先端が細く繊細な操作に使われることが多い鉗子です(写真11)。

図1 止血方法の違いによる鉗子の使い方

組織を切離する剪刀(ハサミ)

剪刀(ハサミ)にもいくつか種類があります(写真12)1)。剪刀...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

髙見 秀樹(たかみ・ひでき)氏 名古屋大学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア支援センター センター長補佐

2003年名大卒。名古屋記念病院,小牧市民病院にて外科修練の後,12年名大大学院消化器外科学にて博士課程に進むと同時に,肝胆膵外科の臨床に携わる。15年に大学院を修了後,同大の教育専任教員になったことで医学教育に注力するようになる。21年4月より現職。20年から2年間は文科省医学教育科の技術参与として出向もした。現在は臨床実習や研修医教育,肝胆膵外科医教育に携わるほか,病院全体の研修医指導や指導医講習会の講師も担う。

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。