- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第6回]開腹手術の基本――閉腹編

医学界新聞プラス

[第6回]開腹手術の基本――閉腹編

外科研修のトリセツ

連載 須田光太郎

2025.01.27

さっきは初めての開腹お疲れさまでした。丁寧に実践できていたと思います。よく勉強していたね。じゃあ,この流れで閉腹もやってみようか!

さっきは初めての開腹お疲れさまでした。丁寧に実践できていたと思います。よく勉強していたね。じゃあ,この流れで閉腹もやってみようか!

開腹を行った場合,当然のことながら閉腹をしなくてはなりません。押さえておくべきポイントが似ていることから,開腹と閉腹は同時に学ぶと効率が良いです。ただし閉腹を疎かにした場合,創部感染や腹壁瘢痕ヘルニアという合併症につながる可能性があります。特に腹壁瘢痕ヘルニアが生じる原因の多くは外科医の手技によるものであるため,絶対に起こしてはならないと強い意志をもって閉腹に臨まなければなりません。

本記事では,基本的な正中切開における閉腹に関して,第5回で示した開腹編と同様に,「これだけ知っておけば……!」という視点で実践する際のポイントやコツを紹介していきます。

▼ 目次

閉腹を行う前の準備

①腹腔内にガーゼ等の忘れ物がないことを確認する

②小腸を整頓・整列し,大網を展開・被覆する

③手袋を交換する

閉腹の手順

④腹膜把持鉗子を用いて腹直筋の前鞘と腹膜を一括で把持する

⑤腹直筋の前鞘と後鞘,腹膜を縫合して腹壁を閉鎖する

⑥創縁を洗浄し止血を確認する

⑦皮膚を閉鎖する

⑧「ありがとうございました」と伝える

閉腹に必要な解剖を押さえよう!

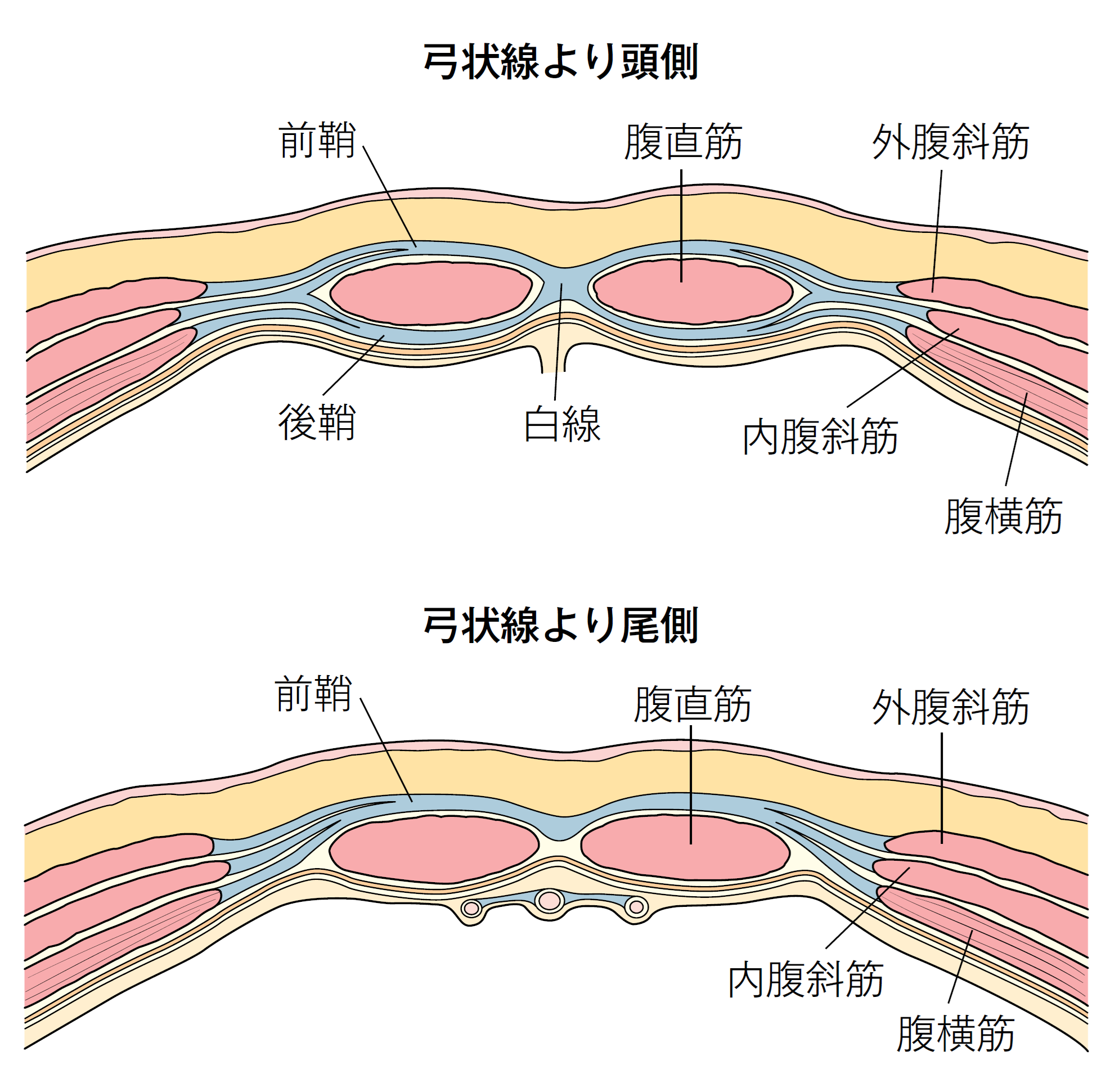

閉腹を行うに当たって押さえておいてほしい解剖学的知識は,腹直筋の前鞘と後鞘です(図1)1)。上腹部では腹直筋の前鞘と後鞘がはっきりと認識できる一方で,下腹部では腹直筋の後鞘が存在しません。これは,腹直筋の後鞘を形成する腹横筋腱膜が下腹部では消失する(消失する境界を弓状線と呼びます)ためです。そのため閉腹の際,上腹部では腹直筋の前鞘と後鞘の両方を合わせるように縫合するのに対し,下腹部では前鞘のみを合わせるよう縫合を行います。

なお解剖学的には腹横筋腱膜と腹膜との間に横筋筋膜が存在するものの,実際に開腹と閉腹を行う際は認識しづらいことが多く,開腹と閉腹の手技においては特別に意識する必要はないと考えます。

弓状線頭側では外腹斜筋腱膜と内腹斜筋腱膜が癒合して腹直筋前鞘となり,内腹斜筋腱膜と腹横筋腱膜が癒合して腹直筋後鞘となるが,弓状線尾側では外腹斜筋腱膜,内腹斜筋腱膜,腹横筋腱膜の3 つが癒合して前鞘となり後鞘がない。また,左右の腹直筋を分ける白線は弓状線より頭側しかなく,尾側では薄い結合織となっている。

閉腹の手順を覚えよう!

基本となる,仰臥位での正中切開による手術を終えた後に行われる閉腹に関する手順をご紹介します。

閉腹を行う前の準備

①腹腔内にガーゼ等の忘れ物がないことを確認する

閉腹を行うに先立って,手術で用いられたガーゼや器具などを腹腔内に忘れていないか必ず確認します。万が一腹腔内にガーゼ等を残したまま閉腹した場合,腸閉塞や腹腔内膿瘍を引き起こす恐れがあります。残っていた場合には再度開腹し回収しなければなりません。

図2 ガーゼを忘れがちな部分

肝臓や脾臓の背側,骨盤腔(青囲み部分),および大網や腸間膜の裏側(緑囲み部分)にガーゼを忘れがちであるためよく確認してから閉腹へ移行する。

②小腸を整頓・配列し,大網を展開・被覆する

閉腹を行うに当たり,腹腔内の整理整頓も重要な準備です。腹腔内の手術をする際,術野を展開する上で小腸を圧排することが多いため,小腸ならびに小腸の腸間膜をねじれが生じないよう閉腹前に整頓します。整頓時には,圧排した小腸の損傷等がないかも同時に確認しましょう。小腸を整頓した後は,小腸を覆うように大網を可能な限り展開し,開腹時の腹腔内の状態に戻した上で閉腹の手技に移行します(大網がない場合は省略することもあります)。

実際には,回腸末端から腸管を手繰り寄せ腸間膜の腹側を確認し,骨盤内へ落とし込むように収納します。腸管を手繰り寄せる際には,腸間膜のねじれがない状態を保つことを意識しましょう。回腸末端から始め,Treitz靭帯,すなわち空腸起始部まで小腸をたどれれば整頓作業は完了です(手技動画参照)。

手技動画:小腸を整頓する際のイメージ

③手袋を交換する

腸管穿孔等の腹腔内に汚染を認める開腹手術に限らず,腹腔内に汚染を認めない開腹手術の場合でも腸管に触れる機会が多いです。そのため術後の創部感染のリスクを少しでも下げる目的で,術者,助手,学生,器械出しの看護師さんを含め,原則術野にかかわる全員が閉腹の手技に入る前に手袋を交換する施設が一般的です。

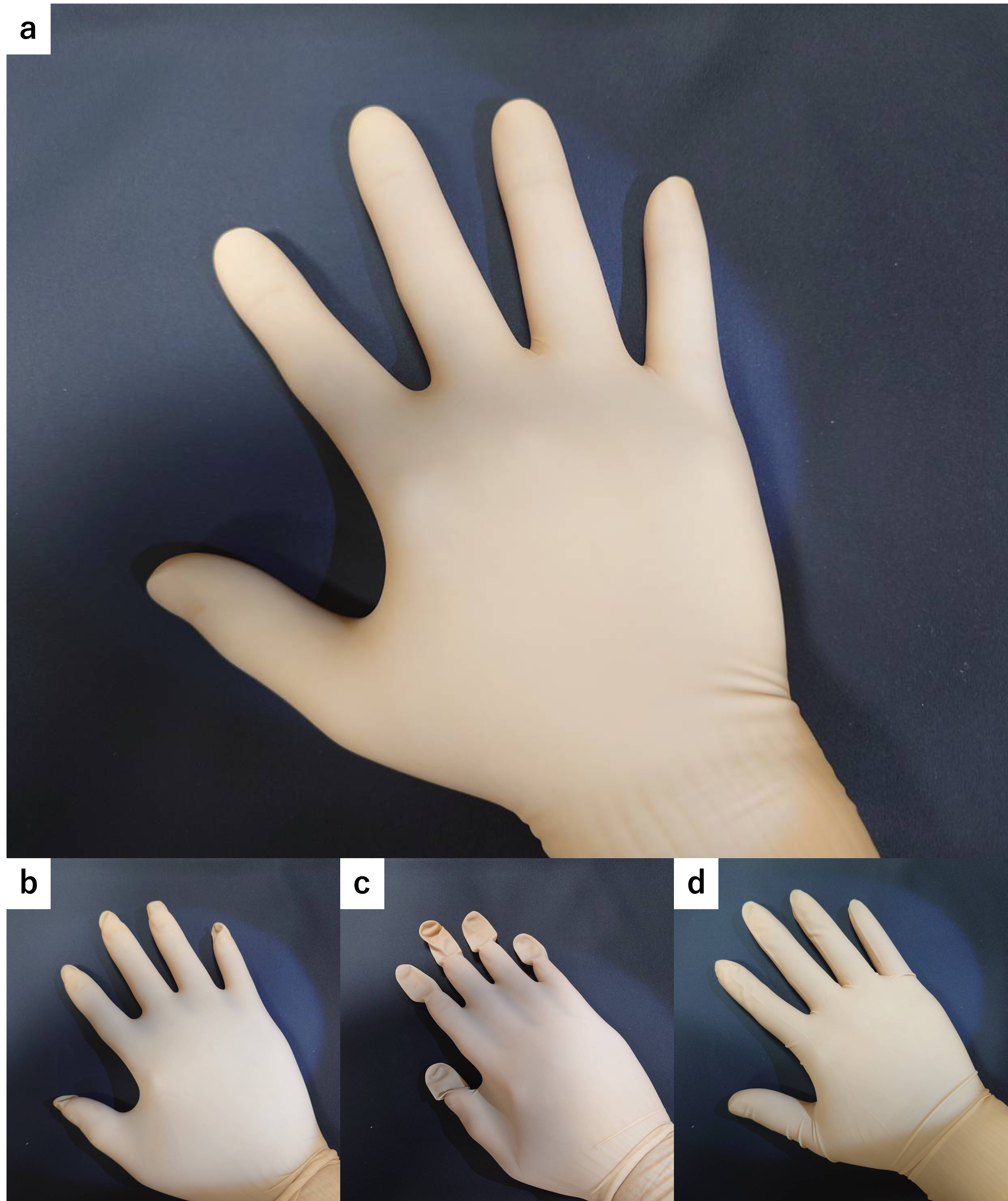

慣れない環境で緊張によって手も汗ばみやすく,手袋の交換に時間を要してしまう学生や研修医の先生方もいることでしょう。けれども焦って手袋を中途半端につけてしまうと器具や糸の把持が難しくなり,閉腹の手技に影響してしまいます。身だしなみをきちんと整えることが最高の閉腹を実践するための第一歩ですので,焦らずにしっかりと手袋を装着するよう意識をしましょう。ちなみに,自身の手のサイズにあった手袋を手術までに把握しておくことも忘れずに(図3)。

a:良い例。指先に余りがなく,指,手掌にフィットしている。

b:悪い例①。指先が余っている。サイズが小さいため生じることが多い。糸の把持に難渋し,手術の進行の妨げになりやすい。

c:悪い例②。指先が余っている。交換の際に汗で湿っている時に生じやすい。焦らず少し乾かしてからの装着がポイント。

d:悪い例③。一見良さそうに見えるが,サイズが大きくたわみがある。手袋の交換は早く行えるが,糸の把持など細かい作業に難渋しやすい。

閉腹の手順

実際の縫合閉鎖の説明に入る前に,針を組織にかける時のポイントを説明します。 以下は閉腹だけでなく,今後さまざまな組織を縫う際にもきっと役立つポイントになりますので,ぜひ覚えておきましょう。

●針の刺入は組織に対して垂直に行い,運針は組織に負荷がかからないよう針の弯曲を意識して行う

針を組織に対して垂直に刺入するように手首を返すことが重要です。針を組織に回しながらかけることを運針と呼び,針の弯曲に沿った運針を行うことで組織に対して過剰な負荷がかからず愛護的な操作となります。きれいな運針を行うコツは,ただ手首をこねるのではなく,肘関節や肩関節を柔らかくして上肢全体を使った力みのない動作をすることです。組織に負荷がかかると組織が裂けてしまい,縫合不全などの合併症の原因となるため注意が必要です(手技動画参照)。

手技動画:運針のイメージ

●ピッチとバイトを意識する

バイト(bite)は組織の取り幅,ピッチ(pitch)は針の刺入の間隔をそれぞれ指します(図4)。ピッチが大きすぎると隙間ができ十分な縫縮ができない一方で,細かすぎると血流が阻害されてしまい組織の回復に時間を要してしまいます。バイトは大きすぎても...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

須田光太郎(すだ・こうたろう)氏 済生会宇都宮病院外科

2018年獨協医大卒。栃木県内の医療機関で外科修練中。 外科専門医,消化器外科専門医など。

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。