- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- [第1回]A:cAVB(完全房室ブロック)(前編)

医学界新聞プラス

[第1回]A:cAVB(完全房室ブロック)(前編)

『マイスター直伝!「心電図」が「臨床」とつながる本』より

連載 松永 圭司

2025.11.28

マイスター直伝! 「心電図」が「臨床」とつながる本

現在,心電図検定が大ブームとなり,それに伴って系統的に学習できる優れた教科書や問題集が数多く出版されています。『マイスター直伝!「心電図」が「臨床」とつながる本』は,著者が長年の心電図勉強会で培った経験をもとに,心電図の知識が臨床と自然につながるよう工夫された内容となっています。初心者から上級者まで学びやすい構成で,仲間と学ぶような臨場感のなか理解が深まり,「わかった!」という喜びを実感できる本書は,わかりやすさと楽しさを兼ね備え,特に学習者から評判の良かった内容を厳選してまとめた一冊です。

「医学界新聞プラス」では,本書より<1章 入門編><2章 発展編>から一部をピックアップし,4週にわたりご紹介します。

この項目を勉強し始める前に

まずは心臓の解剖を理解いただいたうえで(書籍 p18-25)少し変則的にはなりますが,最初に“完全房室ブロック(cAVB)の勉強を通じて隠れたP波をみつけるコツを勉強する”ところからお話しさせていただきます.

なぜ完全房室ブロックから勉強するのがオススメなのか? は最後にタネ明かししますが,まずは少しだけ「徐脈性不整脈」についてお話しさせてください.

心電図判読を臨床につなげるための徐脈性不整脈の知識

なぜ徐脈性不整脈をキッチリ診断する必要があるのか.それは,ペースメーカーの必要性に関わってくるからです1).まずは徐脈の原因/鑑別診断を3つ覚えましょう.洞不全症候群,房室ブロック,徐脈性心房細動の3つで,さらに,洞不全症候群は3種類,房室ブロックは3種類に分かれます.

例外はありますが,まず大きなイメージとして,

● 洞不全症候群 → QOL改善のためにペースメーカーが必要になることがある.

≒ペースメーカーの必要性について,患者さんとの相談が大切な疾患

● 房室ブロック〔2度以上(特にMobitz Ⅱ型),3度(完全)房室ブロック〕 → 予後改善のためにペースメーカーが必要になることがある.

≒ペースメーカーの必要性について,専門の先生との相談が大切な疾患

となります.

上記を理解したうえで,細かな適応をガイドラインなどで勉強すると記憶に残りやすいでしょう.特に急性発症の完全房室ブロックが疑われる際には,緊急で一時ペーシングを含めた専門的な治療が必要になることがあり,完全房室ブロックをみつけたら,基本的に循環器医callを考慮してもらってもよいかと思います.

心拍数を確認する重要性

心電図の本を読むと目次にさまざまな項目が並んでいます.私自身がすごく心電図が苦手だったので,実は心電図の勉強をするための本の目次をみるだけで,知らないことが多すぎて愕然としていました.そして,全ての領域をまんべんなく勉強していくと,少しずつ賢くなっていくのだけれど,臨床の現場などでは勉強して実力がついた実感がなかなか湧きにくい…….そんな過去の自分の経験を踏まえて,そして,今は心電図を教える立場になって,改めて気づいたことがあります.

当たり前といえば当たり前なのですが,これが実はすごく大事な点になります.「脈が速い」には,心室細動,心室頻拍,心房細動,発作性上室頻拍,slow-fast型房室結節リエントリー性頻拍(AVNRT),WPW症候群に関連した順方向性房室回帰性頻拍(orthodromic AVRT)などなど,たくさんの不整脈があります.

そして,「ちょうどよい」には,期外収縮など,ほかにも心筋虚血によるST上昇,ST低下,薬剤や電解質異常によるQT延長などなど,本当にたくさんの覚えるべき所見があります.

どちらも数が多く,勉強し始めのうちにまんべんなく理解していくのは大変です.心拍数を分類するだけで大きく不整脈の鑑別を絞りこめる,と考えると最初に勉強してみようと思うのではないでしょうか?

では,“脈が遅い=徐脈性不整脈”には何があるかというと,実は大きく分けると“洞不全症候群”,“房室ブロック”,“徐脈性心房細動”の3つしかありません.もちろん,薬剤性など原因はいろいろありますが,やっぱり結果としては上記の3つに分けることができます.

その時点で臨床上重要な鑑別診断を3つに絞ることができる.

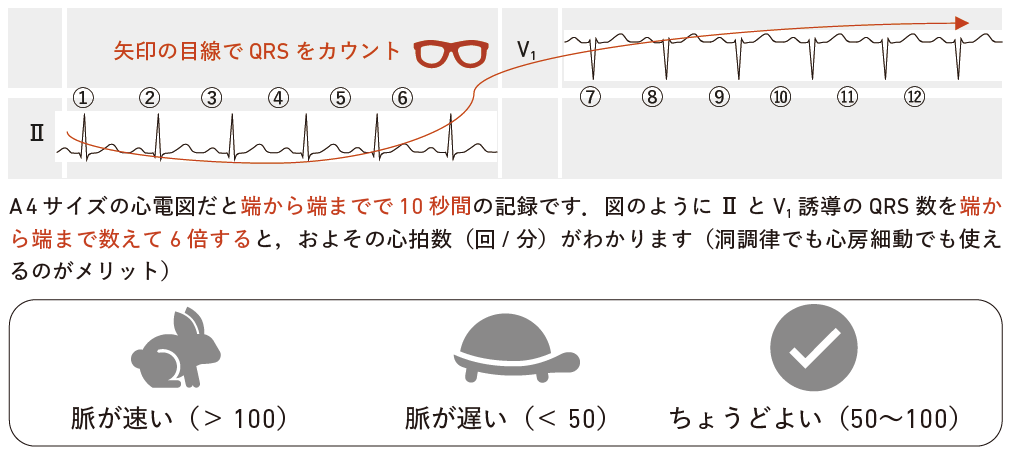

心拍数はⅡ誘導とV1誘導のQRSを数えて6倍すれば基本はOK.

こう考えると少し気が楽になるのと,最初に心拍数を確認する習慣もつきやすくなるのではないでしょうか?

もちろん最終的には全体像の理解を目指すのですが,とりあえず心拍数を数えて“遅い”とわかれば,鑑別診断を思い浮かべながら考えることができ,徐脈性不整脈だけはある程度覚えたという自信がつくでしょう.

こんなふうに“臨床で使えるレベルでできること”を1つずつ増やしていく形で,心電図の勉強をしていくのが個人的にはオススメです.

完全房室ブロックについて≒P波をみつけるトレーニング

では早速,実際の完全房室ブロックの心電図波形を勉強していきます.最もよいのは12誘導心電図で,シンプルに考えてモニター心電図=1つの波形と比較して12倍の情報があるので,基本的にはこれを用います.ただまずは,基礎的な考えかたを覚えるためにモニター心電図波形で勉強していきましょう.

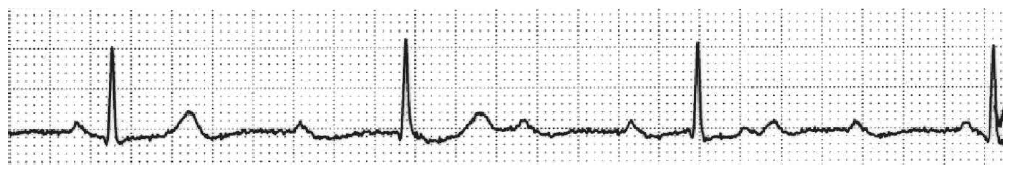

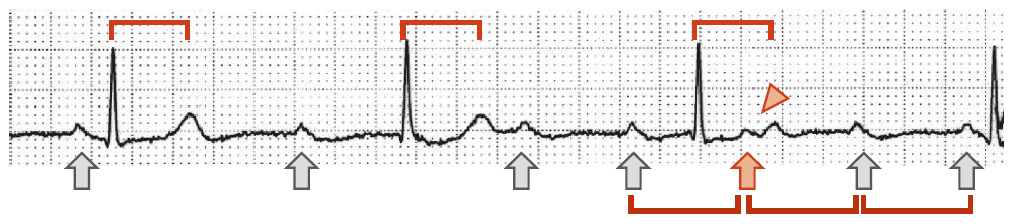

いきなりですが問題です.図2にP波はいくつありますか?

図2だと,P波を“6個みつけた”という方が多いのではないでしょうか? 実際,私自身も最初にみつけられたP波は6個でした.

ここでP波をみつけるコツを紹介します.

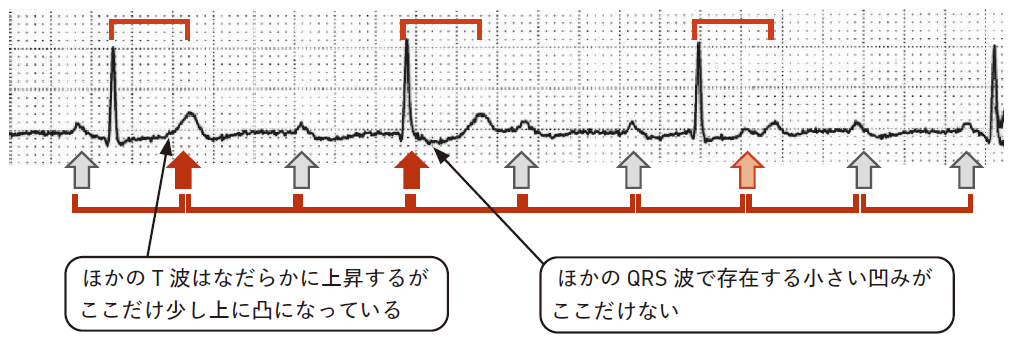

① QRS波とT波の頂点同士の間隔は基本的に同じで,それぞれの形も同じ

② QRS波とT波以外の基線の“ゆらぎ”をみたら,いったんはP波かもと思う

この2つを意識するのがよいかと思います.

この2つをメインに,5つのステップに分けて,P波を探しながら診断をつけていきましょう.

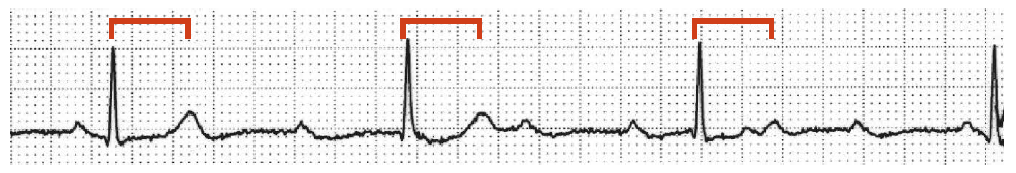

まず図3のようにQRS波とT波のグルーピングからはじめてみてください.一般臨床において,QRS波とT波は12誘導心電図の範囲内では基本的にその関係性が崩れることはありません.つまり,QRS波の頂点からT波の頂点までの距離,およびそれぞれの形は全く同じになるはずです.

そして,これ以外の波形を,最初はいったんP波と疑う習慣をぜひつけてみてください.

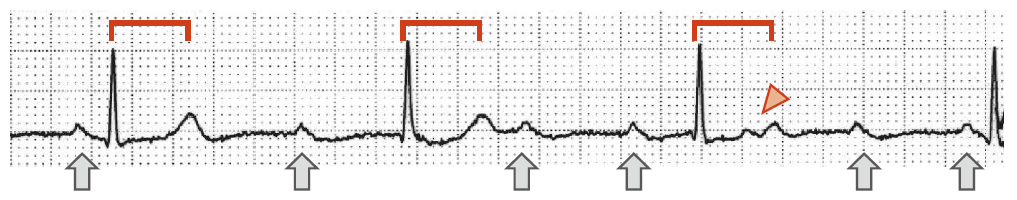

次の段階として,T波以外の基線のゆらぎをヒントに明らかなP波をみつけます(図4).徐脈の場合にはT波のおわりからP波の最初まで(T-P line)を基線とみなすとよいと思います.今回のように完全房室ブロックの場合にはP波だけ並ぶ部分があるときもあるので,Pのはじめ同士を結ぶP-P′ lineを基線としてもよいかもしれません.おそらくグレー矢印の6個はみつけられるのではないでしょうか? 赤矢頭の部分はよくわからないけど,T波の形がなんだかほかと違うな,くらいのことがわかれば,この時点では十分です.

今回は完全房室ブロックが前提なので,P波の規則性を探しにいきます.P波は洞調律であれば規則的なはずです.ここで,もし可能であればディバイダーをあててみてください.P波の頂点の間の距離を比べていくと,赤矢頭のところにP波が隠れているのが見えてくるはずです(図5).

この心電図は徐脈性不整脈なので,QRS波とQRS波の間の部分がとても長く,その部分のP波を探していきます.最初のうちは,自信をもってP波と思えるものに○をつけて,自信がないものに△をつけるのもいいかもしれません.

なお,ディバイダーの使いかたについて,PQ時間など「時間」を測定するときには,基線から波形の立ち上がり同士を測ることが多いです.ただ,今回のように,隠れたP波を探す場合には,一番波形のはっきりしたところ(頂点など)から探すのがオススメです.

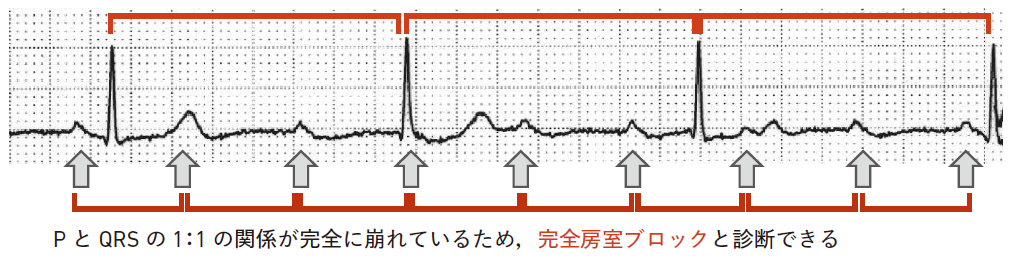

ここで,ディバイダーをあてていくと濃い赤矢印のP波が見えてくるはずです(図6).大事なのは,このわずかな波形の揺らぎを初見でP波と決めつけるのではなく,ここまでに記載したステップを踏むことで,考えた結果,見えてくることです.心電図を“見る”のではなく,“読む/判読する”という用語が使われる由来はここにあります.

ここまで考えて読んだ結果として,ようやく診断ができました( 図7).

繰り返しますが,重要なことは,循環器内科医を長年している私であっても,一目見て上記がわかるわけではない,という点です.慣れてくると上記の途中のステップが早くなるだけで,決してそれらを飛ばしているわけではありません.

“何かのステップを飛ばして早く判断をする”のではなく,“必要なステップを素早くこなすことで,判断までの時間を短くする”ということが,とても大切です.

完全房室ブロックの基本をおさえたところで,次回は少しレベルアップしたお話をさせていただきます.

(第2回へつづく)

文献

1) 日本循環器学会,日本不整脈心電学会:不整脈非薬物治療ガイドライン(2018 年改訂版).

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/07/JCS2018_kurita_nogami.pdf

[2025 年9 月閲覧]

マイスター直伝! 「心電図」が「臨床」とつながる本

その「心電図」の勉強、ちゃんと「臨床」に応用できていますか?

その心電図の勉強、ちゃんと臨床に応用できていますか? 心電図マイスターが贈る、「心電図」と「臨床」がつながる本! 勉強が苦手だった、薬剤師時代の自分でもわかるように、書きました。大人気のKagawaECG、待望の初書籍!

目次はこちらから

関連書籍

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。