- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2024年

- 医学界新聞プラス [第3回]わかりやすく2つの軸で分類して考えてみましょう

医学界新聞プラス

[第3回]わかりやすく2つの軸で分類して考えてみましょう

『心理社会的プログラムガイドブック』より

連載 池淵 恵美

2024.04.26

心理社会的プログラムガイドブック

精神障害のリカバリーにおいて,専門家がサポートできる手段の一つに心理社会的プログラム(心理社会的治療)があります。ところが,これまで心理社会的プログラムは身近でありながらも目的や効果については不明確な点も多く,薬物療法や個人精神療法などのアプローチに比べると軽視されてしまいがちでした。

新刊『心理社会的プログラムガイドブック』は精神疾患のリハビリテーションに長年取り組んできた著者が,多様な心理社会的プログラムの目的や内容を体系的に整理・分類し,その使い方やエビデンスを伝授した1冊です。

「医学界新聞プラス」では,「第1章 心理社会的プログラムは何のために必要なのでしょうか?」「第2章 どんな心理社会的プログラムを知っていますか?」の内容を一部抜粋し,全3回でご紹介します。

B わかりやすく2つの軸で分類して考えてみましょう

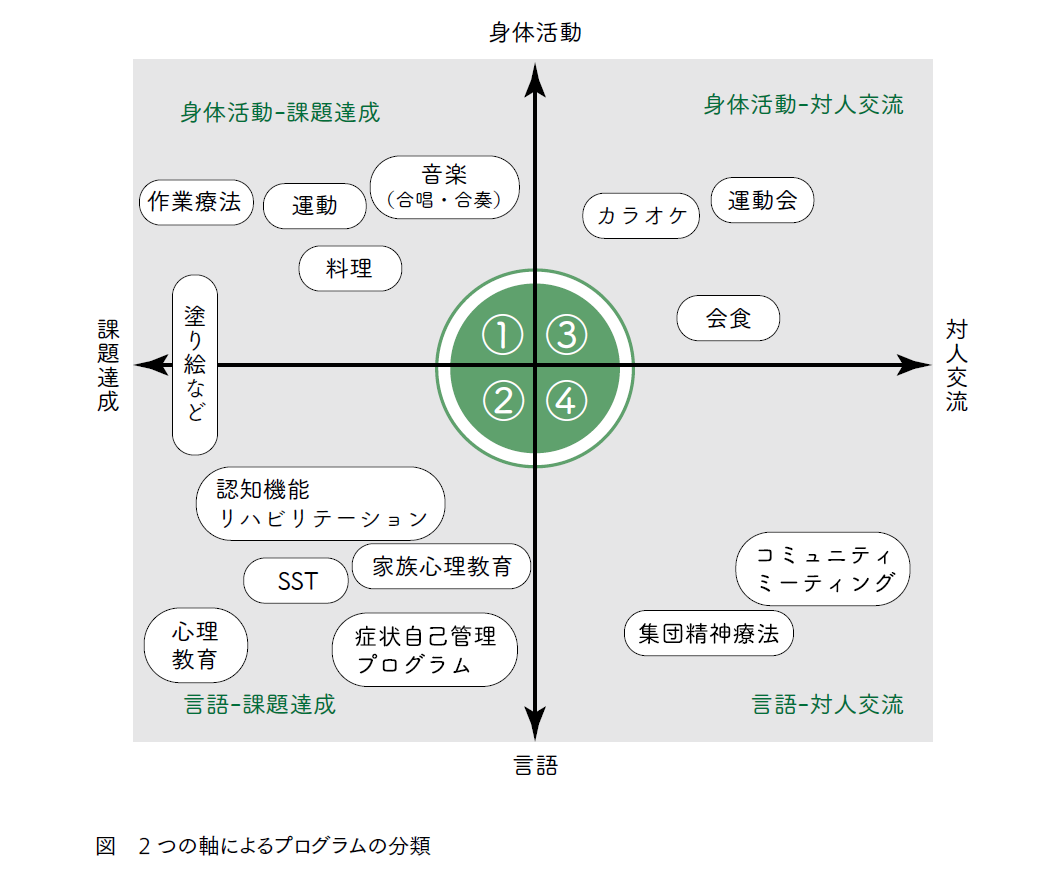

❶どんな手段を用いるのかと❷プログラムの目標がどこに置かれているかの軸でプログラムを整理してみると,図のようになります。

これはプログラムの特徴をわかりやすく把握するために,筆者が分類したものです。実際にはさらに,❸参加人数,❹運営の主体の軸が加わるので,それによって図の中の位置は変わってきます。複雑になってきますので,とりあえず2つの軸で心理社会的プログラムを分類してみます。

それでは図に沿って,4つの領域に分類されたプログラムの特徴を考えてみましょう。実施される頻度の高い領域から順番に進めていくことにします。

①「身体活動‒課題達成」の領域は,病棟やデイケア,福祉事業所などで最も活用されているプログラムがたくさん含まれています。作業療法は,当事者の興味や能力に合わせて作業の内容を工夫できますし,マイペースでコツコツ仕事をしやすいので,周りに気を使う必要が少なく,対人交流が苦手な人には参加しやすいプログラムです。したがって集団に導入するためのプログラムとして利用しやすいです。注意したいのは,運動や料理は,人によって得意・不得意があることです。加えて運動は,たとえば卓球やキャッチボールは集団を意識しなくてもできますが,たいていはチームプレイなので,苦手な人もいます。そういうプログラムは,スタッフが一方的に勧めるのではなく,当事者が自分で参加/不参加を選択できる形にするとよいと思います。試合で走り回って,チームに貢献することで,自信や達成感が得られて,元気になる人もいます。苦手な人はチアリーダーを買って出ることもありますね。

なお,特に作業療法士の皆さんはすでにお気づきのように,本書では作業療法を狭い意味で使用しています。作業療法というと,①「身体活動‒課題達成」の領域や②「言語‒課題達成」の領域のプログラムを広くカバーしていると一般的には考えられています。作業療法士は専門家になる過程で,その幅広いプログラムについてトレーニングを受け,実施経験を積んでいます。ただ,本書では作業療法をそのまま広くとらえてしまうと,個々のプログラムの差異やうまみがみえてこない可能性があるので,あえて狭く作業療法をとらえて記載しています。

②「言語‒課題達成」の領域のプログラムは,その多くにエビデンスが明確にあり,治療の一環として処方されます。どんなときに,どんな人が利用するとよいかについては,次章(→p.63)で改めて述べたいと思います。

エビデンスがあるプログラムは,病状の改善や社会に戻っていくための知識やスキルを身に付けるために設計されています。もちろん有用であるけれど,ここまで読んでくださった方は,リカバリーのために必要なのはこれらのプログラムだけではないと気づいてくださっていると思います。

③「身体活動‒対人交流」の領域は,主に身体活動をしながら周りの人たちとの交流を楽しむプログラムです。社会一般に皆で楽しむときによく使われるおなじみの活動が多いと思います。ところがこれまでの社会経験に乏しい人だと,楽しみ方がわからずに「壁の花」になってしまったり,抑うつ症状が強い人だと,そもそも楽しい感情が感じられず,むしろ苦痛になることもあります。自閉スペクトラム症の人の中には,こうしたにぎやかな会を避ける人もいます。そのため,参加する当事者の人たちが参加してどう行動するか想像力を働かせて,準備やスタッフの配置を行う必要が出てきます。

④「言語‒対人交流」の領域は,精神障害を持つ人にとっては③「身体活動‒対人交流」の領域よりも苦手な人が多いと思います。その反面,言語による交流に制限されるので,集団精神療法など,お互いの関係性やこころの中に深く入っていくことができます。スタッフは専門的なトレーニングを受けて,こうしたプログラムを実施できるようになります。

現在は,エビデンスのあるプログラムを提供することが要請されていると思いますが,エビデンスが不確かであるにもかかわらず広く実施され,多くの人に好まれているプログラムについてはどう考えたらよいでしょうか。もし当事者の人たちで人気投票したら,こうしたプログラムにも票がたくさん入ると思います。楽しいとか,元気になるとか,緊張しないで済むとか,いろいろな理由が挙げられるでしょう。それは医学的な回復だけではなく,当事者が感じている回復(パーソナルリカバリー)が得られるからだと思います。

これまでエビデンスは医学的視点,たとえば服薬遵守率が高まるとか,再発が減少するといった視点から作られてきましたが,近年では,当事者視点の主観的な効果がそれと同等に重要であることが強調されるようになりました。当事者の視点に立てば,これまで実証されてこなかっただけで,実はしっかりとした効果があるのかもしれません。そしておそらくは当事者1人1人に,自分の好きなプログラム,自分の回復に役立つプログラムがあると思います。そうした考え方や価値観が明確になってくると,これまで何だか光の当たらない存在だったプログラムももっと大手を振って使われるようになると思います。

いずれにしても,とりあえずプログラムがあるから参加してもらおうではなく,個々の人たちがどんな活動によって回復していくかという設計図を描いて,それに沿ってプログラムを運営することが理想です。もちろん実際には,個々人に沿って心理社会的プログラムを組み立てていくことは難しいかもしれませんが,参加した人のリカバリーが促されていくことが心理社会的プログラムの実施目的であり,プログラムがにぎやかに実施されて楽しい雰囲気だったといった,集団からの視点ももちろん重要なのですが,心理社会的プログラムは第1に個人のために用いるものだという視点を忘れないでください。

心理社会的プログラムガイドブック

「何となく」から卒業しよう!

<内容紹介>デイケアで40年以上にわたり精神疾患リハビリテーションに取り組んできた著者が、心理社会的プログラムをどのように実践すればよいかを丁寧に解説する。さまざまなプログラムを「対人交流-課題達成」「身体活動-言語」の軸で分類・整理し、その使い方を伝授。急性期病棟、慢性期病棟、外来、デイケアなど場面別での使い分けについても詳しく手ほどき。これから始める人も、現場で困っている人も誰が読んでも気づきがある1冊。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。