- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2024年

- 医学界新聞プラス [第2回]これだけ分かれば大丈夫

医学界新聞プラス

[第2回]これだけ分かれば大丈夫

『フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー』より

連載 酒井 一由 / 刑部 恵介

2024.03.22

フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー

超音波(エコー:echo)検査は看護師にとって身近な存在となりつつあります。外から観察しただけでは分からない身体内の状況・状態を視覚的に確認してアセスメントするために,非常に有効なツールです。しかし,エコーに興味があっても,経験や手技に対する不安を感じている人も多いのではないでしょうか。書籍『フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー』はこれから超音波検査を始めようとしている看護師の皆さんが必要とする情報を,ポイントを絞って分かりやすく解説した一冊です。

「医学界新聞プラス」では本書のうち,「第1章 まず,超音波検査を行う前に」,「第2章 基本のき」,「第4章 いよいよ,超音波機器を使ってみよう」,「第5章 事例とエコー画像から病態を考えてみよう」の中から内容を一部抜粋し,全5回でご紹介します。

超音波検査の特徴

(1)安全,安心に操作できる

ポイント1

・簡単にかつ安全に体内を観察できる

・看護領域での利用が広まっている

→残尿量の観察,便秘の状態の観察,褥瘡の観察など

超音波検査とは,人の耳には聞こえない高い周波数の音波を,プローブという機器を身体に当てながら送信し,はね返ってくる反射波(エコー)を,コンピューターで処理,画像化して臓器の形態を調べる検査です。

その特徴は,リアルタイムで臓器の様子が分かること,プローブを当てただけですぐに臓器の状態や動きが観察できることです。また,X線やCTと違い,人体に影響が少なく,繰り返し検査ができます。さらに,妊婦やペースメーカーを埋め込んでいる方も検査できます。

比較的短時間かつ手軽に多くの情報を知ることができるので,看護の現場においても使い方に慣れれば,患者の状態を把握するためのとても有益なツールになります。発熱,黄疸,血尿などの症状の原因が分かれば,看護においてとても大事な情報が得られ,より有効なケアが提供できるようになります。将来は,医師・臨床検査技師に任せるのではなく,看護師が自ら操作することが当たり前になり看護・介護の場での必須の技術になると思います。

(2)超音波検査で「見える臓器」と「見えにくい臓器」

ポイント2

・反射するものは白く見える→骨,結石

・反射しないものは黒く見える→血管内(血液),膀胱内部(尿),胆囊内(胆汁)

・少し反射するものは灰色に見える

→肝臓,腎臓,膵臓,脾臓,甲状腺,乳腺など

エコー画像は通常白黒画像です。その濃さの違いで臓器を観察します。

ただし,例外として,血流を見るときはカラードプラ法を用いるので,赤と青の色で表示されます(26~27頁)。

超音波を強く反射するものは白く映り,これを高エコーといいます。骨や結石などがこれに当たります。骨,結石の表面は高エコーですが,内部は超音波が届かないので,黒くなってしまいます。そのため,骨や結節の後ろにある臓器は超音波が届かないので見えにくくなります。

超音波を反射せず,透過してしまうものは黒く映り,これを無エコーといいます。血管内や胆囊,膀胱,心臓など液体(血液,胆汁,尿)を含むところがこれに当てはまります。

軟らかい実質臓器(中身の詰まった臓器,肝臓,腎臓,膵臓,脾臓,甲状腺,乳腺など)は適度に超音波が透過し,適度に反射するので,臓器が灰色に見えます。それが低エコーです。その透過度の違いによって濃淡がつき,内部構造が観察できます。大動脈,頸動脈などの血管の壁も白色に見えます。これら臓器のエコー画像を見ることで,腫瘍,結石,ポリープなどを見つけることができ,大いに診断の助けになります。しかし,高度肥満の方は深部まで超音波が届かないため見えにくく,十分な検査ができない場合もあります。

以下にその高エコー,低エコー,無エコーの例を示します。

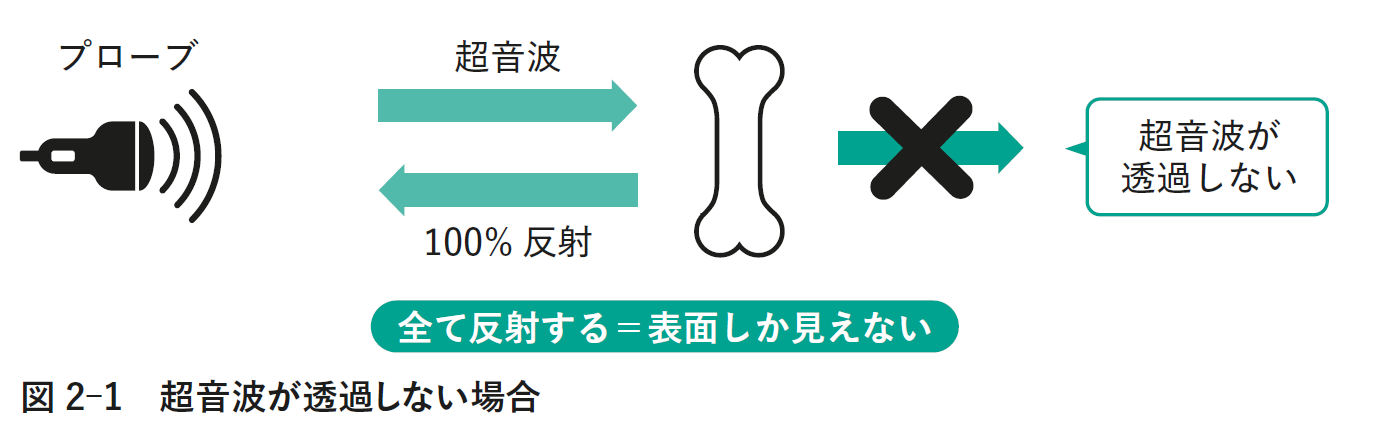

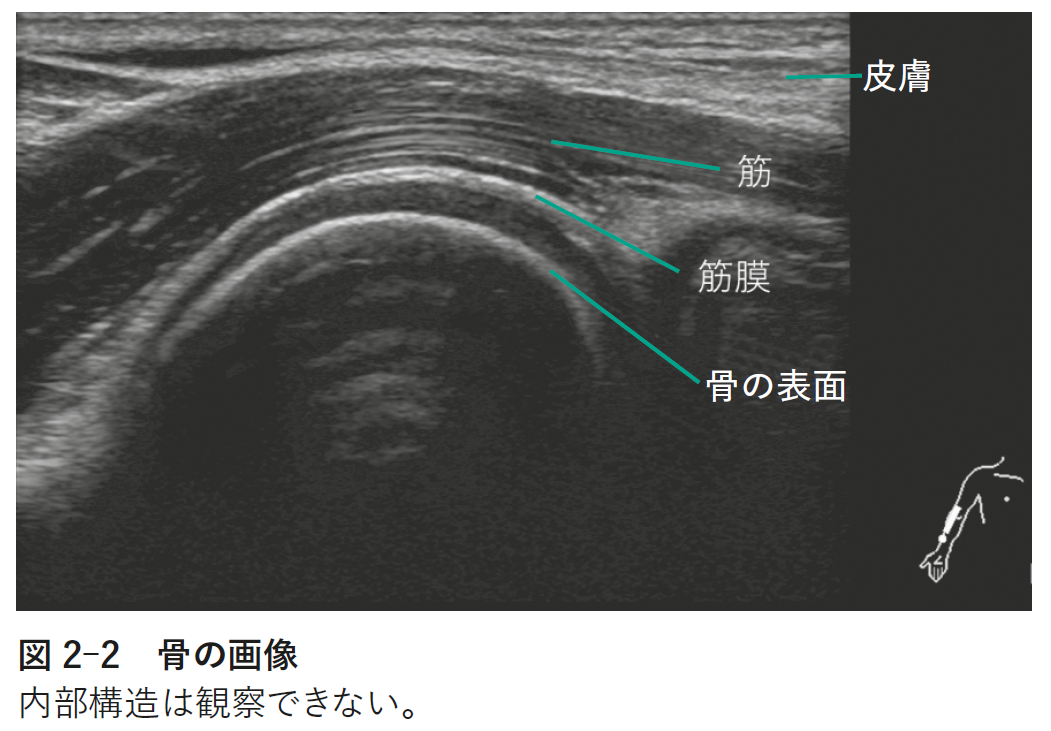

【骨の画像】

表面で超音波が全て反射され,高エコーとなります。内部は超音波が届かないので観察できません(図2-1)。

図2-2は骨の画像です。骨の表面は白く観察されますが,内部構造は観察できません。しかし,その表面にある骨の周りの軟骨,筋,皮膚は低エコーで,よく観察できます。

フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー

実はそこまで難しくない! エコーへの苦手意識を克服できる本

<内容紹介>ポケットエコーの登場で、病棟や在宅で看護師の超音波機器(エコー)の活用場面が広がる兆しはあるが、まだ十分ではない。触れる機会の少なさや、技術への自信のなさなどが理由だ。しかし、意外と簡単に画像を描出し、根拠のあるケアが提供できる部位も多く、業務の効率化を図ることができる。そこで、初めて超音波機器に触れる看護師に向けて、分かりやすい表現を心掛けた。本書によって、超音波機器の活用場面と可能性が広がる。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。