- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2024年

- 医学界新聞プラス [第1回]撮影編:撮影法と画像再構成法――遅延造影CT

医学界新聞プラス

[第1回]撮影編:撮影法と画像再構成法――遅延造影CT

『心臓疾患のCTとMRI 第2版』より

連載 髙藤雅史,北川覚也

2024.11.15

心臓疾患のCTとMRI 第2版

前版となる『心臓血管疾患のMDCTとMRI』が2005年に刊行されてから19年が経過した2024年,待望の第2版となる『心臓疾患のCTとMRI』がこのたび刊行されました。この間,心臓CTやMRIの有効性に関するエビデンスの蓄積が進んだことから,さまざまな心疾患のガイドラインにおいて心臓CTやMRIの存在感が高まっており,検査に必要な解剖と撮影断面,撮影法の基礎と実践,画像解析と表示法,画像診断の適応となる疾患の基礎と読影のポイントを紹介した本書は,日々の臨床に役立つこと間違いなしです。医学界新聞プラスでは,本書の中から4項目をピックアップし,ご紹介していきます。ぜひご覧ください。

冠動脈CTや負荷心筋パーフュージョンCTの撮影後,遅延相の撮影を行うと,心筋梗塞や線維化を評価できる.CTで使用されるヨード造影剤は,MRIのガドリニウム造影剤と同様に細胞外液に非特異的に分布するが,この性質により細胞外液が増加する心筋梗塞や線維化領域では,平衡相において正常心筋より多くの造影剤が分布し,遅延造影効果が生じる.inversion recovery法などにより造影効果を大幅に増強させることができるMRIと比べると遅延造影CTのコントラストノイズ比(contrast to noise ratio;CNR)はかなり低いため,アーチファクトや画像ノイズを低減しながら,正常心筋と梗塞心筋のコントラストを明瞭にする工夫が必要である.

●撮影プロトコール

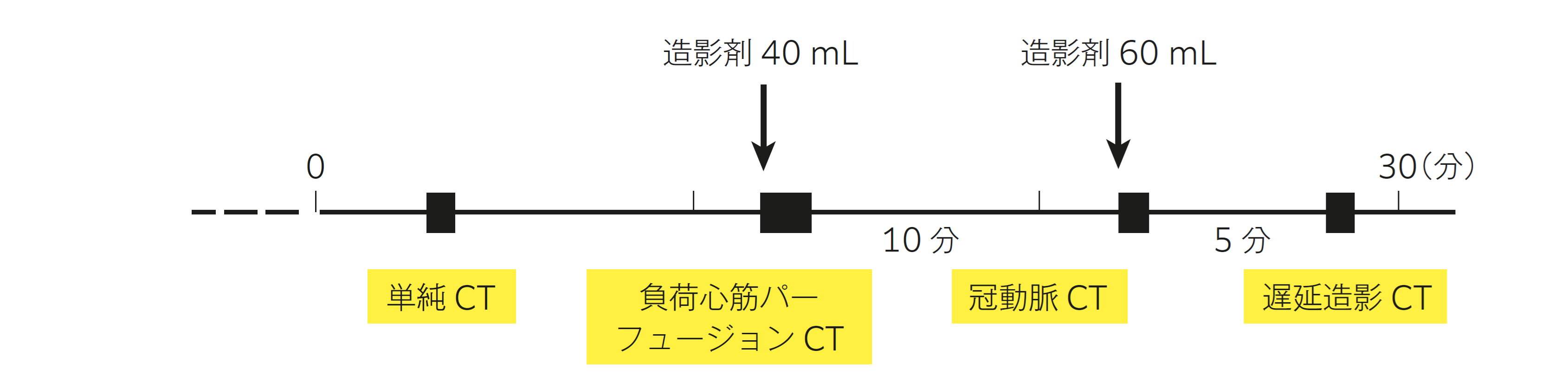

一般に遅延造影CTはそれ単独ではなく,冠動脈CTや負荷心筋パーフュージョンCTと組み合わせて撮影される(図44).遅延造影CTの造影剤注入後の至適撮影タイミングを検討した報告では,造影剤注入から5分後と7分後の撮影は3分後の撮影に比べ,梗塞の視認性,CNR,画質において優れていた.5分後と7分後の撮影の遅延造影CT画像の画質に有意差はなく,造影剤注入から5分後の遅延造影CTの撮影が推奨される1).またsingle energy撮影の場合,単純CTを遅延造影CTと同様のプロトコールで撮影しておくと,サブトラクション法を用いて細胞外容積分画(extracellular volume fraction;ECV)を算出できる2).

負荷心筋パーフュージョンCT,冠動脈CTの撮影から,5分後に遅延造影CTを撮影する.

遅延造影CTにおいて,良好な病変コントラストを得るのに最も重要なのは十分な造影剤量を用いることである.過去の報告では600mgI/kg(60kgの患者において370mgIの造影剤で約100mL)以上が望ましいと示されている3).包括的心臓CTのなかで遅延造影CTを実施する場合には,冠動脈CTと負荷心筋パーフュージョンCTで使用される造影剤の総量は遅延造影CTに適したものとなり,良好な画質が期待でき読影も比較的容易となる.しかし,負荷心筋パーフュージョンCTを行わない一般的な冠動脈CT検査に遅延造影CTを組み入れる場合には,造影剤の不足を読影経験や撮影法の工夫,場合によっては造影剤を追加することで補うことになる.

●撮影方法/画像再構成法

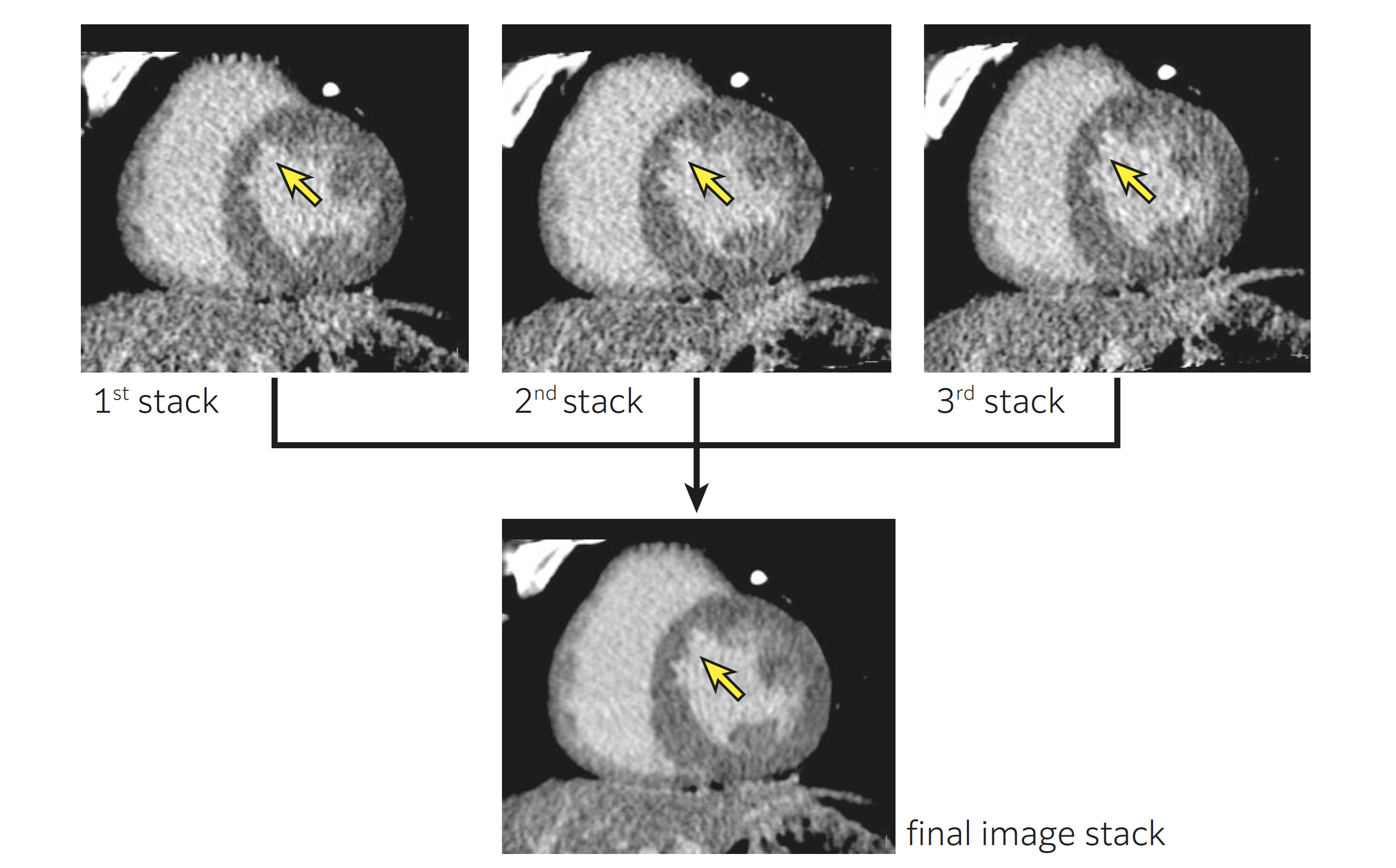

ハーフスキャン再構成は時間分解能の向上に有効であるが,フルスキャン再構成と比較して,空間分解能の低下,ノイズの増加,アーチファクトの発生が問題となる.特に横隔膜と肺の境界でストリークアーチファクトが発生した場合,左室下壁の遅延造影評価が困難となる.筆者らの施設ではハーフスキャン再構成とフルスキャン再構成のハイブリッド再構成法であるTSFF(targeted spatial frequency filtration)法を用いてアーチファクト低減に成功している.本法は2管球CT(dual source CT;DSCT)のシャトルモードによるダイナミック負荷心筋パーフュージョンCTでアーチファクトが少ないことから着想し,遅延造影CTへ応用したものであるが,ハーフスキャン再構成と比べて,画質向上,アーチファクト低減,梗塞サイズの検者間一致率向上を達成できることから3),国内外の多くの施設で利用されている.管電圧としては80kVpを使用し被曝低減と造影効果向上をはかっているが,低管電圧撮影に伴う画像ノイズの増大は1回の息止め間に3~4回遅延造影CTを撮影し,それらの画像を平均化すること(図45)でキャンセルしている.フィルタ補正逆投影法(FBP)がベースの再構成法であるTSFFには併用できないが,ノイズ低減にはknowledge-based逐次近似再構成(iterative model reconstruction;IMR)4) の有用性が報告されており,近年,臨床利用が進む深層学習再構成法5) も有効であろう.

呼吸停止中に3つの画像stackを撮影し,最終的に1つのstackに平均化する.できあがった画像はそれぞれの画像stackに比べて画像ノイズやアーチファクトが少なくなり,中隔内膜下の遅延造影の描出が向上している(矢印).

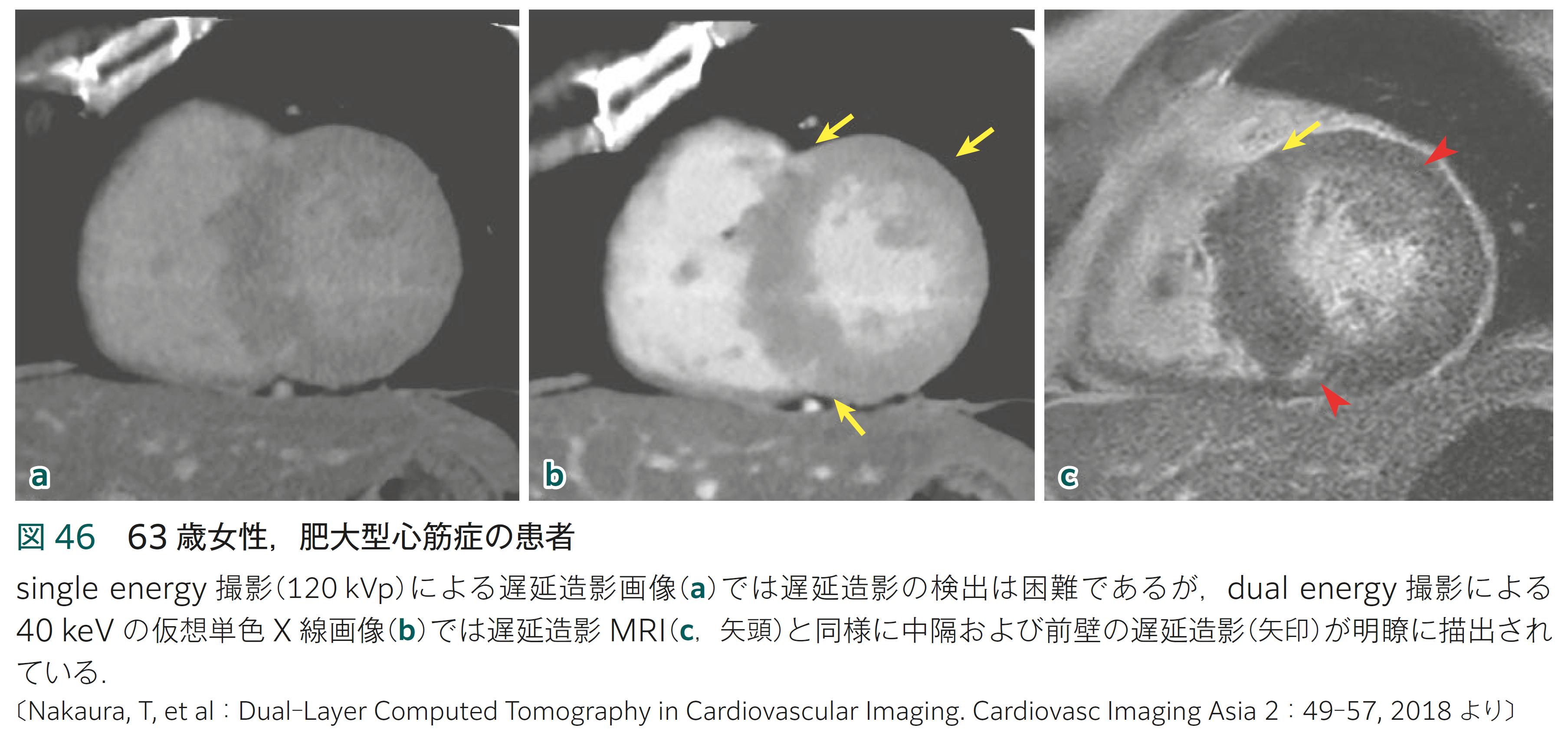

dual energy撮影の遅延造影CTへの応用も報告されている6).仮想単色X線画像では理論上ビームハードニングアーチファクトを除去することができ,特に低keV画像では造影剤によるコントラストが増強するので,心筋遅延造影を良好に観察できる(図46).ヨードマップでは背景心筋の吸収値を抑えられるので,より遅延造影がわかりやすくなる7).また平衡相におけるヨード密度の情報とヘマトクリット値からECVを算出することができ,びまん性の線維化の評価を併せて行うことができる8).dual energy CT(DECT)によるECV計測には,造影前後のサブトラクションが不要であるため,位置ズレによる影響や単純CTに伴う被曝を抑えるというメリットがある.しかし,dual energy撮影の方式は装置によってさまざまであり,すべての方式が同様に遅延造影CTに対する有用性を示すかは明らかではない.

遅延造影CTをただ撮影するのはどの装置でも可能であるが,良好な画質を担保するのは容易ではなく,撮影の工夫が必要である.遅延造影CTに対してはDSCTにおけるシャトルモード撮影,knowledge-based IMR,DECTなどの有用性が報告されているが,画質向上への最適なアプローチは装置によって大きく異なると考えられる.遅延造影CTを臨床や研究で使用する場合は,遅延造影MRIとの比較を行って装置や撮影法,得られる遅延造影画像の特性をよく把握するところから始めたい.

文献

1)Hamdy A, et al:Comparison of the different imaging time points in delayed phase cardiac CT for myocardial scar assessment and extracellular volume fraction estimation in patients with old myocardial infarction. Int J Cardiovasc Imaging 35:917-926, 2019

2)Kurita Y, et al:Estimation of myocardial extracellular volume fraction with cardiac CT in subjects without clinical coronary artery disease:A feasibility study. J Cardiovasc Comput Tomogr 10:237-241, 2016

3)Kurobe Y, et al:Myocardial delayed enhancement with dual-source CT:advantages of targeted spatial frequency filtration and image averaging over half-scan reconstruction. J Cardiovasc Comput Tomogr 8:289-298, 2014

4)Aikawa T, et al:Delayed contrast-enhanced computed tomography in patients with known or suspected cardiac sarcoidosis:A feasibility study. Eur Radiol 27:4054-4063, 2017

5)Tatsugami F, et al:Deep learning-based image restoration algorithm for coronary CT angiography. Eur Radiol 29:5322-5329, 2019

6)Chang S, et al:Utility of dual-energy CT-based monochromatic imaging in the assessment of myocardial delayed enhancement in patients with cardiomyopathy. Radiology 287:442-451, 2018

7)Ohta Y, et al:Myocardial delayed enhancement CT for the evaluation of heart failure:comparison to MRI. Radiology 288:682-691, 2018

8)Oda S, et al:Late iodine enhancement and myocardial extracellular volume quantification in cardiac amyloidosis by using dual-energy cardiac computed tomography performed on a dual-layer spectral detector scanner. Amyloid 25:137-138, 2018

心臓疾患のCTとMRI 第2版

心臓疾患の画像診断の決定版となるテキスト

<内容紹介>画像解剖から、CT・MRIの撮影法、各疾患への適応とプロトコール、診断までを網羅した心臓の画像診断の決定版となるテキストの改訂版。この間のモダリティの進化を踏まえて、掲載画像と記載内容を全面的に刷新した。心臓疾患の臨床に携わるすべての循環器科医、放射線科医、診療放射線技師にとって必読の1冊。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。