レジデントのための患者安全エッセンス

[第15回] 全てのはじまり――患者確認の原理・原則を忘れない

連載 栗原 健

2025.07.08 医学界新聞:第3575号より

「患者を間違えた」のみが患者確認の目的にあらず

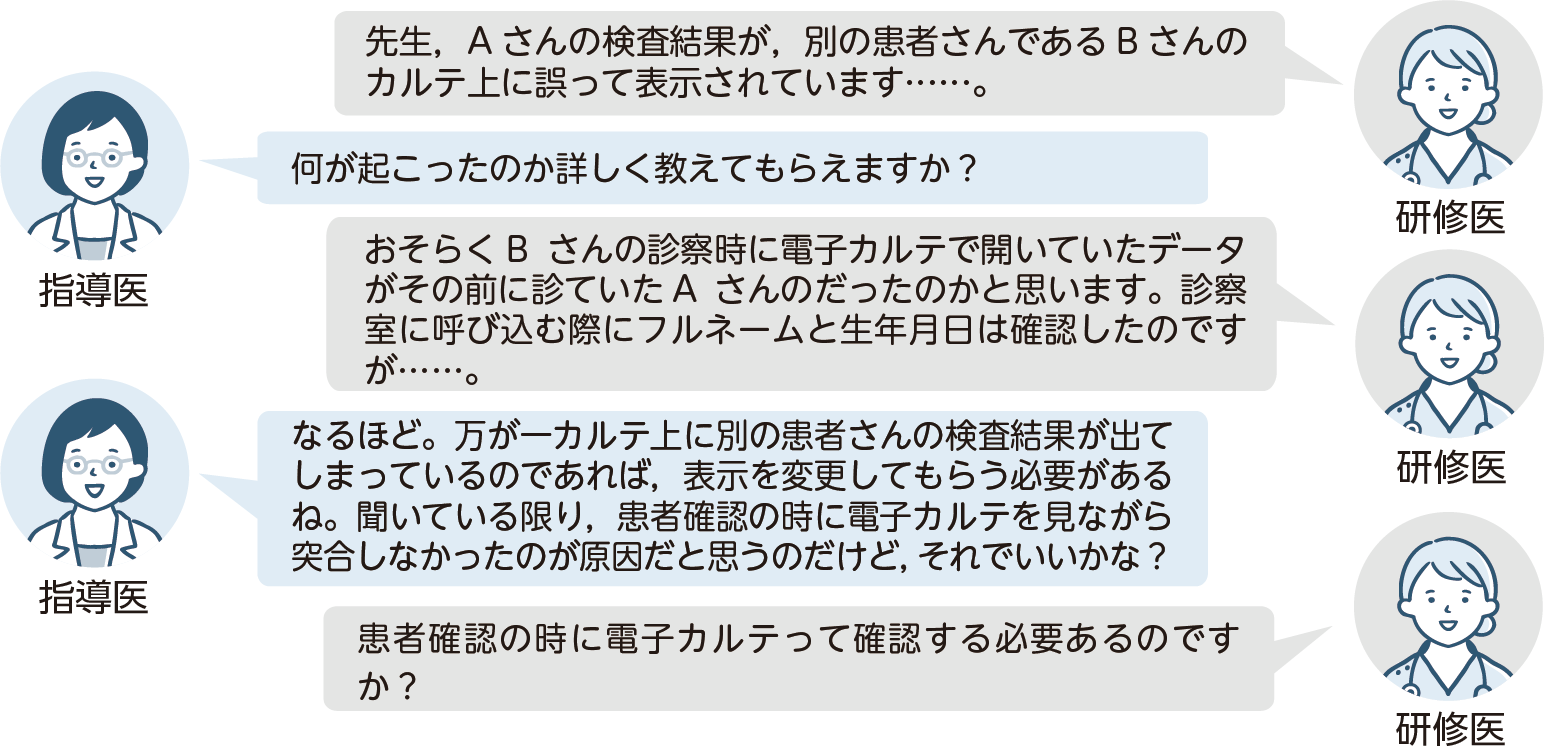

見慣れた患者は間違うはずがないと医療従事者は誰でも思うことでしょう。また医学生時代のOSCEでの経験をもとに,診察の際,「患者からフルネームと生年月日を言ってもらえばよいもの」と,患者確認を安易にとらえているかもしれません。しかし,次の経験をした研修医の方はいないでしょうか。

救急外来で研修中,患者の入室時に名前と生年月日を確認したものの,オーダーしたはずの検査結果が届かず,気づいたら別の患者のデータとして登録されていた

患者に名前と生年月日を発声してもらい,確認するところまでは正しいプロセスと言えます。けれども患者に発してもらった内容(患者側情報)を電子カルテ等に記載されている医療者側情報と突合(照合)していたかも患者確認では重要です。すなわち「患者の顔を覚えているから名前と生年月日さえ聞けばOK」ではないのです。

では,ここで患者確認の目的をおさらいしましょう。目的は2つです1)。

①サービスや治療が意図されている人であることを確実に同定する

②サービスや治療をその個人に適合させる

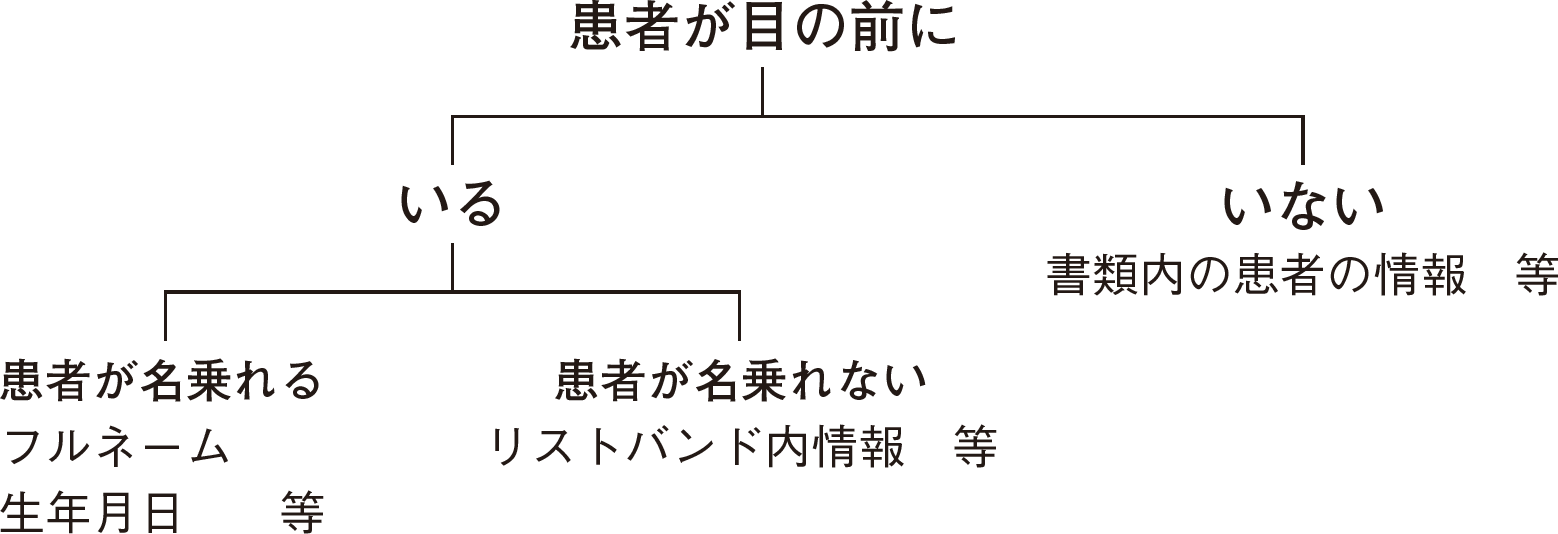

つまり,目の前の患者が自身の認識している人物と同一か(誤認の例:患者Aを患者Bと見間違え,患者Bの点滴を患者Aに投与)だけでなく,提供されようとしている医療内容が当該患者のものか(誤認の例:患者Aを見間違っていなかったが,患者Bの点滴を患者Aに投与)の確認が必要です。私見ですが,実際には多くの研修医や医師が患者確認の目的を①のみと勘違いしています。また勘が働く皆さんなら気づいたかもしれませんが,患者確認は患者が目の前にいない時や,患者が声を発せない時にも実施する必要があるのです。

レジデントが個々人でできる患者安全対策

●冒頭の会話を分析する

今回の事例では,患者確認の意義を研修医が理解していなかったことが問題と言えます。安全対策全般に通底することですが,単に対策を作業として覚えるだけでは応用が効きにくいです。研修期間中に,患者確認の原理・原則の理解をするようにしてください。

●患者確認は2ステップから構成されることを覚えよう

それでは実際の患者確認方法を解説します。医療者側,患者側双方における2種類の識別子(照合に必要な情報のこと)の準備と突合の2段階を経て行うことが国際的な標準です。

ステップ1:2種類の識別子を準備する

WHOでは患者確認において,患者の氏名,生年月日,患者ID,またはその他の方法などの患者識別子を,最低2つ以上用いるよう推奨しています(病院内で度々「フルネームと生年月日」と言われるゆえんです)。なお,患者の病室番号を識別子に使用することはできません2)。なぜなら病室番号は日時やタイミングによって変わり得るため,患者に直接ひもづいたものではないからです。

では,なぜ2種類なのか? それは,患者を識別する桁数を増やすためです。同姓同名かつ生年月日も同じである確率は非常に低いとはいえ,可能性はゼロではないと考えられます。国外でも,患者確認において2種類以上の識別子の使用は求められています1)。今回の事例は患者が目の前にいて話すことができる場合を扱っていますが,患者が目の前にいない場合や患者が名乗れない場合に用いる識別子の例は図を参考にしてください。また多くの医療機関では院内統一のルールが決まっているはずですので確認してみてください(決まっていなかったら研修管理委員会を通じて病院に言いましょう)。

どの識別子を準備するかを決定したら,医療者側情報(突合する際に医療者側が持っておく情報...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。