レジデントのための患者安全エッセンス

[第12回] 外科研修時の病棟回診や処置でのエラーを防ぎたい

連載 田中 和美

2025.04.08 医学界新聞:第3572号より

リスクは「手技」以外のところにも潜んでいる

2年間の初期臨床研修プログラムでは,各診療科でさまざまな手技を学びます。その中でも外科研修は,手術手技をはじめとして多くの手技を経験できる期間と言えるでしょう。また,外科症例を通して診断や検査,周術期管理,化学療法,終末期のケアなど,非常に多くのことを学べる期間でもあります。一方で,日本医療機能評価機構が行った医療事故情報収集等事業の報告によると,2023年に発生した事故等事案のうち,「治療・処置」に該当する事案は31.9%に上り1),例年約3割を占めています。すなわち外科研修は,学ぶことが多い反面,リスクも高い現場と言え,ローテート時には特に注意が必要です。

では,どうしたらリスクを極力減らせるでしょうか。従来,外科的処置や侵襲的処置に伴う有害事象は,実施者の技量に直接関係する,あるいは患者さんの状態や年齢に起因するケースが多いと説明されてきました。しかしVincentらは,外科的処置やその他の侵襲的処置後の有害な転帰には,現場環境のデザイン,現場とそこで働く人との相互関係,チームワーク,組織文化といった要因も関連していると主張しています2)。

「WHO患者安全カリキュラムガイド:多職種版」では,侵襲的処置に伴って発生する有害事象の3つの主な原因として,①不良な感染制御,②不十分な患者管理,③処置の開始前,実施中および終了後における医療提供者のコミュニケーションの失敗を挙げています3)。ここで特に注目したいのは③です。テクニカルスキルの代表格である「手技」を学ぶ場において,安全のために最も気をつけなければならないものの一つがノンテクニカルスキルであるということです。逆に言えば,ノンテクニカルスキルをしっかり学べば,手術や侵襲的処置はより安全に行えるようになります。もちろんノンテクニカルスキルを身につけてもテクニカルスキル自体は上達しませんので,どちらもトレーニングを行うことが重要です。どちらが欠けても安全で質の高い医療の提供につながらないことは理解しておきましょう。

●「抜く」処置には危険がいっぱい

冒頭の事例では硬膜外カテーテルを取り上げましたが,この他にも外科研修では中心静脈(CV)カテーテルやドレーンを「抜去する(抜く)」処置を経験することがあるかもしれません。これらを「留置する」手技に比べると「抜く」手技は軽視されがちですが,実は危険がいっぱいです。例えばCVカテーテルは座位で抜くと空気塞栓を起こすことがありますし,ドレーンは抜くタイミングを誤るとドレナージが不十分で感染を起こしたり,再挿入が必要になったりすることもあります。「このくらいならできそう」と思う手技でも,状況や手順の確認を怠らないように注意が必要です。

レジデントが個々人でできる患者安全対策

●冒頭の会話を分析する

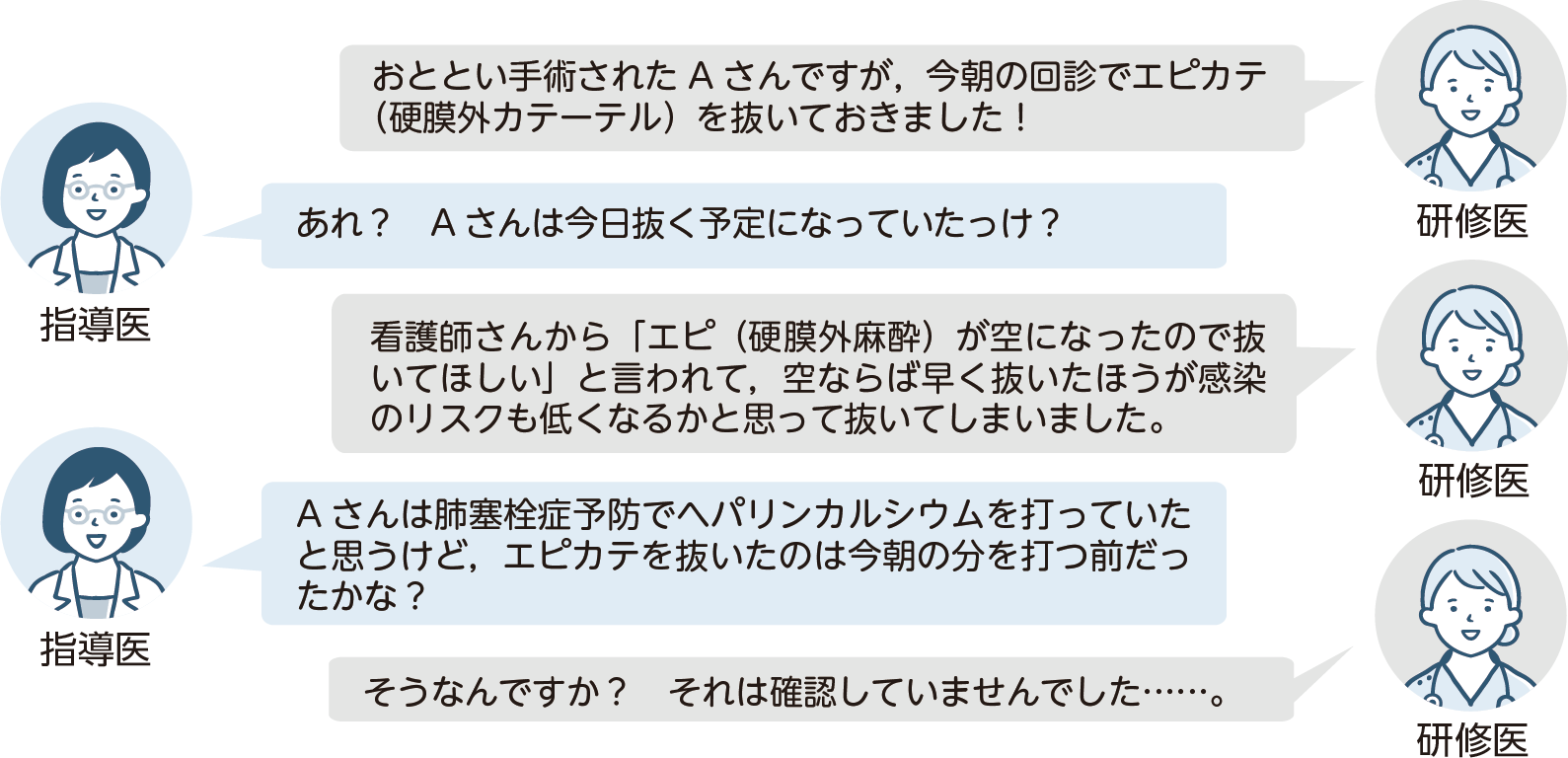

看護師から依頼されたことで「抜去しても良い患者さん」であると思い込み,本当に抜去しても良いかどうか自分で確認することを怠ってしまいました。加えて,「自分にもできる手技なので頼まれたんだ」とうれしくなって慎重さを欠いてしまったのかもしれません。あるいは,「自分より経験豊富な看護師が言うのだから従わなければ……」との気持ちになってし...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

田中 和美 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学 教授

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。