指導医の育成を考える

対談・座談会 前野哲博,高村昭輝,松島加代子,瀬尾恵美子

2024.12.10 医学界新聞:第3568号より

研修医は良き指導者に導かれてこそ成長する。Z世代の入職,働き方改革,ハラスメント対策など指導医を取り巻く環境も時代の流れに合わせて変化しています。臨床研修指導医講習会において指導医としてのスキルを学ぶ機会があるものの,定期的にアップデートする機会はそう多くありません。現代の指導医に求められる素質と指導法について,研修医だけでなく指導医の育成にも尽力する筑波大学の前野氏と瀬尾氏,富山大学の高村氏,長崎大学の松島氏が議論しました。

前野 私は臨床研修の専任教員として筑波大学に赴任して以来,研修医だけでなく指導医の育成にも携わってきました。現在は教育を担当する副病院長として引き続きかかわっています。本日は指導医の育成をテーマに,富山大学の高村先生,長崎大学の松島先生,筑波大学で私の後任として総合臨床教育センター部長を務める瀬尾先生とお話ができればと思います。どうぞよろしくお願いします。

「研修医」と一括りにした教育は通用しない

前野 指導の本質は時代を超えて変わらないと私は考えていますが,それでも指導医の在り方は変化してきていると思います。現代において求められるスキルや素質はどのようなものとお考えでしょうか。

高村 患者の価値観への対応能力が医師に求められているのと同様,さまざまな価値観を持った研修医に合わせた指導ができることだと思います。例えば,書いて覚えるのが得意な学習者もいれば,見て覚えるのが得意な学習者もいる中で,特性に合わせた指導法の引き出しを多く持っておくことが求められています。昔は「研修医」と一括りにして同じことを同じように教えていたとしても,研修医は嫌々であっても受け入れていましたが,今は通用しにくくなっています。

松島 研修医にはレジリエンスを兼ね備えてほしいと考えています。指導医も同様に自分で考えて動ける人に育ってもらいたいと思っています。

瀬尾 研修医ごとに個別に対応していくのは大事ですけれども,それでは指導内容が狭くなってしまうことが懸念されます。研修医のレジリエンスを広めることも指導医には欠かせないと考えています。今の研修医世代は自分の利になると思えないことには後ろ向きであるように見えることもありますが,決してやる気がないわけではありません。学んだ結果,何ができるようになって,どう成長につながるかを最初に伝えることの重要性が増しているように思います。

前野 「いいから黙って俺の言うとおりにしろ」「放り込めば何とかなる」といった古いスタイルの指導では今の研修医はついてきません。加えて一つ学んだとしても,周辺知識を自主的に勉強する研修医も少なくなっているので,計画的かつやる気も育てる教育の必要性を感じています。

研修の質は下げられない

前野 自分が研修医の時にやってきた,あるいは指導医から教わってきた方法が通用しなくなったことに戸惑いを感じたり,見聞きしたりすることはあるでしょうか。

松島 10年ほど前は研修医に怒りすぎることが問題視され,臨床研修指導医講習会にアンガーマネジメントを取り入れました。しかし,最近は研修医への叱り方がわからないと訴える指導医が増えました。コロナ禍も相まって研修医との距離感がわからなかったり,研修医をお客さま扱いしたり,指導医自身も専門医取得などカリキュラム上,自分のことで精いっぱいだったりする時代背景があるかもしれません。

瀬尾 最近も「明日,学会に行くので不在にします」と研修医から急な報告を受けた指導医から,「駄目と言えなかった。どうすれば良いのか」との話を聞きました。総合臨床教育センターへの指導医からの相談も「遅刻が多いので指導してほしい」や「手術に参加したがらない研修医をどう指導したら良いのか」など多様です。

高村 働き方改革によって従来のような指導ができないことの戸惑いも聞きます。時間的,労働量的にどこまで研修医に求めて良いのかまだつかめていないようです。

松島 私も日々,業務と自己研鑽の区別に悩んでいます。

高村 今までは研修医の個人の努力で研修の到達目標をクリアできていた側面もあるので,働き方改革で実働時間を短くするならば,到達目標を下げるか,研修期間を延ばすか,研修の質を上げるかしか手はありません。そうなると現実的には,研修の質を上げるしかないので,ますます指導医の役割は重要になってきていると思います。

まずは研修医と指導医の信頼関係の構築から

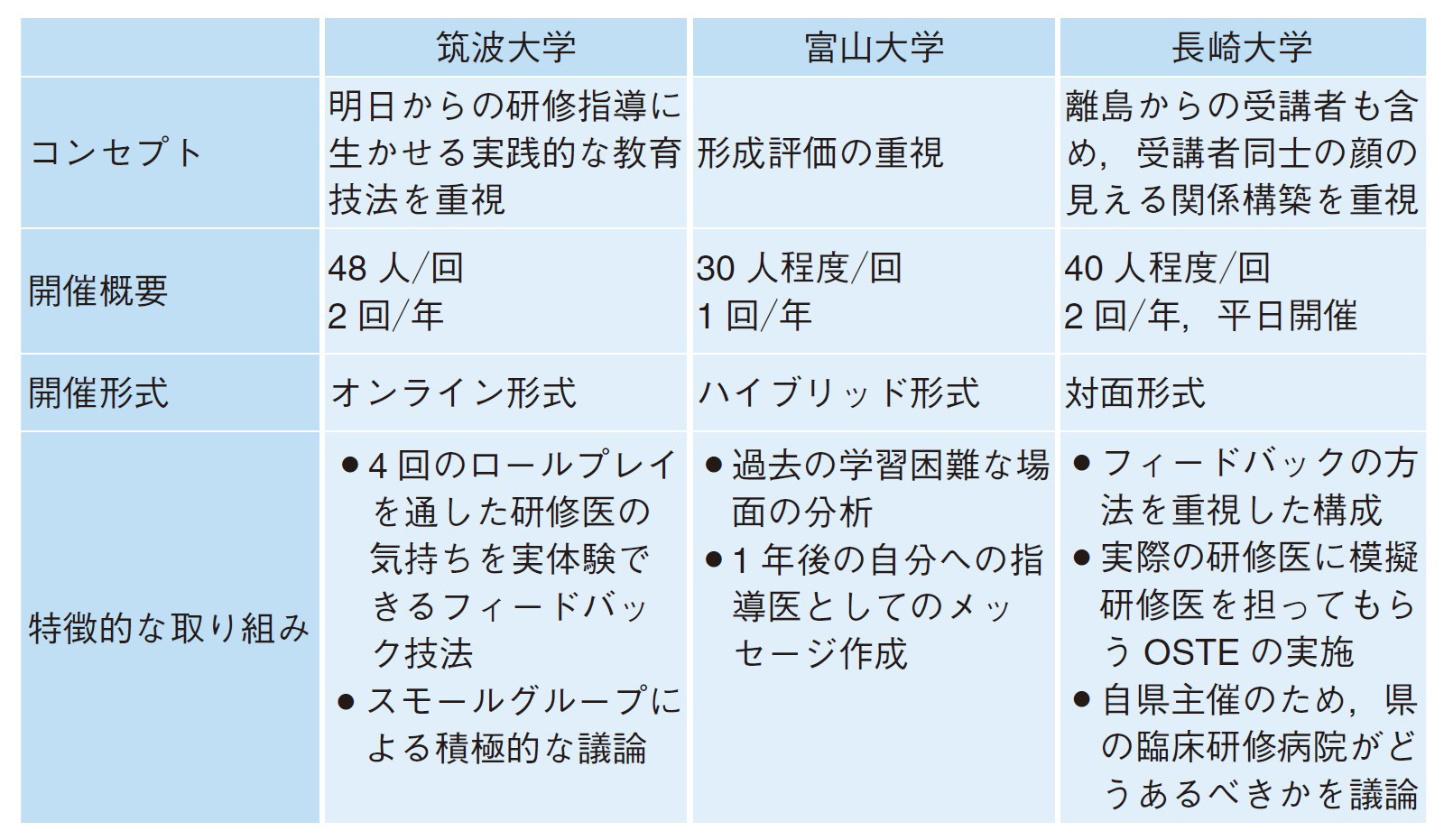

前野 皆さんは各大学で開催されている臨床研修指導医講習会のカリキュラム作成に携わっておられます。そのなかで,指導医に大切にしてほしいと考えていることについて教えてください(表)。

高村 つまるところは指導医と研修医の人間関係だと思います。先ほどのアンガーマネジメントや叱れないという話も,信頼関係があれば叱ることが良い影響を及ぼす場合もあります。大前提は信頼関係をつくることであって,臨床研修指導医講習会では具体的な方法論を伝えていますが,それは信頼関係がなくても効果的に指導できる方法論を伝えているのに過ぎません。

瀬尾 同感です。ローテーションであれば研修医と指導医の関係も3か月ほどで,短いところだと1か月の科もあるので,その短期間だけで信頼関係を築き上げるのは無理があります。だからといって,信頼関係を築くことを怠ってはなりません。

松島 皆さんが言うとおりで,どんな学びも教える側と教えられる側の関係性に尽きると思います。われわれが実施する臨床研修指導医講習会での最初の講義は,研修医を相手と仮定した自己紹介の練習です。研修医の不安な気持ちを受け止め,受け入れる気持ちが指導医側にあると...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

前野 哲博(まえの・てつひろ)氏 筑波大学医学医療系 / 同附属病院総合診療科 教授・副病院長

1991年筑波大卒。河北総合病院で初期研修の後,筑波大病院総合医コース修了。川崎医大,筑波メディカルセンター病院などを経て,2000年筑波大講師,09年より現職,18年4月に同大病院副病院長。総合診療科で診療・教育に従事する傍ら,地域医療教育学分野の研究にも取り組む。編著書に『帰してはいけない外来患者 第2版』『医療職のための症状聞き方ガイド』(ともに医学書院)など。

高村 昭輝(たかむら・あきてる)氏 富山大学医学教育学講座 教授 / 医師キャリアパス創造センター長

1998年富山医薬大(当時)卒業後,同年石川勤労者医療協会城北病院総合内科。2000年より同院小児科。08年豪フリンダース大教育学修士(臨床医学教育)修了。09年より同大のRural Clinical Schoolに教員として勤務後,名張市立病院総合診療科,金沢医科大を経て21年より現職。専門は小児科,総合診療科。

松島 加代子(まつしま・かよこ)氏 長崎大学医科卒後研修部門長 / 医師育成キャリア支援室長

2003年長崎大卒業後,同大附属病院第二内科を経て消化器内科に所属する。医療教育開発センターには11年から所属し,21年より現職。日本医学教育学会や消化器領域の学会にて,臨床研修や専門研修,キャリア支援などの委員会活動を行う。卒後医師臨床研修プログラム責任者養成講習会や日本病院会,全国自治体病院協議会の指導医講習会タスクフォースを務める。専門は消化器内科と漢方。

瀬尾 恵美子(せお・えみこ)氏 筑波大学附属病院 総合臨床教育センター部長

1995年筑波大卒業後,同大病院内科,消化器内科で研修する。筑波大総合臨床教育センターには2004年から所属し,18年より現職。肝臓外来や腹部エコーなど消化器診療だけでなく,茨城県地域医療支援センターキャリアコーディネーター,茨城県医師会女性医師アドバイザーも担う。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。