因果推論を学びたどり着きたい「ふむふむの境地」

対談・座談会 後藤温,杉山雄大,井上浩輔

2024.04.09 医学界新聞:第3560号より

「『RCTでなければエビデンスではない』という二元論にするのではなく,RCTでなくても因果に近いものを見ていることは十分にあり得ます」。こう語るのは,本紙連載をもとに『医学研究のための因果推論レクチャー』(医学書院)を上梓した後藤氏だ。一般に,エビデンスレベルはランダム化比較試験(RCT)で高く,それに比べ観察研究では低いとの認識がある中で,この発言はどのような考えによるものなのか。書籍を共同執筆した杉山氏,井上氏と共に,医学研究における因果推論の意義を議論した。

後藤 最近では,医療界だけでなく一般社会でも「エビデンス」という言葉が用いられるようになりました。理想的なRCTが実施できれば,質の高いエビデンスが得られ,因果に近づけることは広く知られています。しかし,理想的な試験が組めなかった時にどう考えればいいのか。この時に有効な手段が因果推論です。本日は,書籍『医学研究のための因果推論レクチャー』を執筆したわれわれ3人で,医学研究における因果推論の意義について議論していきたいと思います。

どんな結果に対しても熱くならず,落ち着いて解釈しよう

後藤 まず議論したいのは,なぜ医師にとって因果推論が重要なのかという点です。一般に臨床研究で行う因果推論とは,集団において曝露や治療・介入が健康に及ぼす効果(因果効果)を推測するアプローチを指します。これだけ聞くとあまりピンとこない方もいるでしょう。しかし因果推論に密接に関係する概念にEBMがあると知ったらどうでしょうか。日々の診療では,「目の前の患者さんにとって最適なケアは何か」を数多くの選択肢の中から文献等を吟味しながら選択していると推察しますが,この「吟味し選択する」過程において因果推論を行っていると言い換えられるのです。つまり「因果推論」という言葉を知らずとも,多くの医師がすでに実践していることと言えます。

井上 因果推論の言葉自体は,疫学を学びに米国へ留学した際に初めて知りましたが,特にデータ解析をする,研究をする立場の医師に大切な考え方だと思います。なぜなら,データを解析すれば何らかの相関の有無が明らかになるものの,その相関を吟味せずそのまま因果ととらえてしまうと,研究があらぬ方向に進んでしまう可能性があるからです。この点が因果推論を学ぶ最大の意義と言えるかもしれません。

後藤 研究を始めたばかりの頃は,統計学的に有意な結果が出ると「これで真実が見えた!」と喜んでしまいやすいです。けれども真実はなかなか見えないもので,研究結果は,真実とはかけ離れた位置にある場合があります。その際に反事実的思考(counter-factual thinking)で物事を冷静に見定めていくことが大事です。杉山先生はどう考えますか。

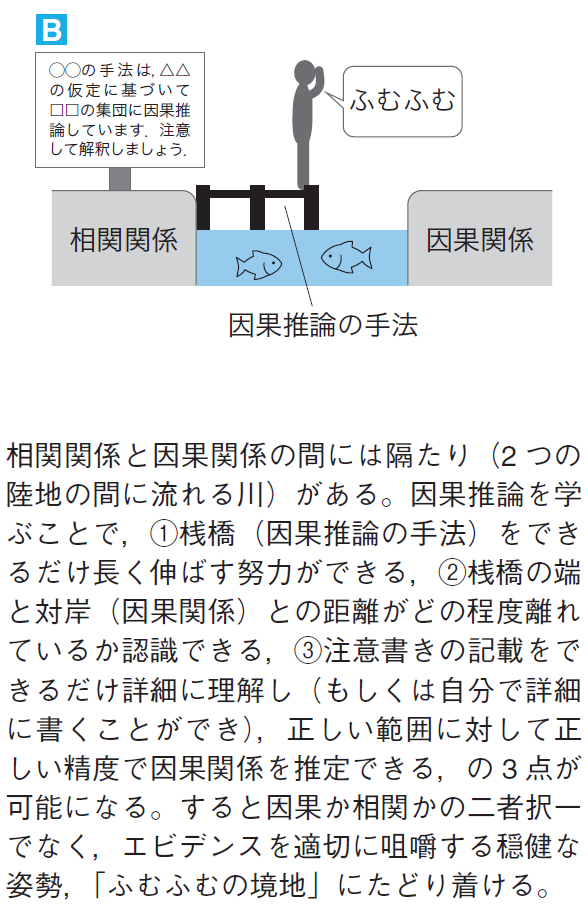

杉山 今回出版した書籍『医学研究のための因果推論レクチャー』でも取り上げた「ふむふむの境地」(図1)に至ることが大切です。この言葉は本書の執筆の中で生まれました。かみ砕いて説明するならば,観察研究から因果はわからないのだと諦めることなく,一方で,どんな結果に対しても熱くならず,落ち着いて,興味を持って解釈する感覚です。最善の医療を提供していくためにも重要なマインドだと思います。因果推論の学習を通じてこの感覚を多くの医師に持ってもらいたいと考えています。

最善のエビデンスを生み出すための最適な手法を

後藤 因果推論の領域は,直近の20年を振り返るだけでも大きな飛躍を遂げています。ここにいる井上先生は若手研究者の中でもトップランナーのお一人でしょう。国内には頼れる先生も増えていて,本領域のさらなる発展を期待させます。

井上 本領域における日本のレベルの高さを私も感じています。世界的に活躍している研究者もいますし,日本全体で見ても因果推論に対する認知度は高まっていると思います。最近では,データサイエンスは避けて通れないことを医学研究に携わる皆さんが理解されていて,耳を傾けてくれる方が多くなってきました。世界的に見ても本領域に追い風が吹いていると言えます。

杉山 トップランナーの方とコミュニケーションがしやすく,共同研究を行うハードルも下がっています。大変心強いです。

井上 ただ,普及に当たっては少し懸念を抱いていることも事実です。

後藤 具体的にどのような点を危惧されているのでしょう。

井上 方法論の本質を理解せずに最新の手法に飛びついてしまう可能性があることです。成書を読まずともフリーの統計ソフトを利用すれば簡単に結果がでてしまい,正しく分析されないままに研究・論文化が進められてしまうケースが国内外問わず増えています。誤った解釈のまま世に広まってしまうと,その後の研究にも大きな影響を及ぼしかねません。

また,特定の因果推論手法を用いているから研究の質が高いと結論付けているケースも見かけます。どの手法にもそれぞれ必要な仮定がいくつも存在し,適用するだけで研究の質が担保されるわけではありません。真実にたどり着くための選択肢がさまざまに存在する中でどの研究手法を選び,いかに正しく使うかが重要です。

杉山 まさにじっくり時間をかけて抽出するドリップコーヒーのイメージです(図2)。理想的な研究デザインから実現可能な研究デザインに落とし込んでいく過程で,反事実的思考,因果推論が重要な役割を担います。実現可能な研究デザインに落とし込む作業の中で「これだ!」とひらめく時が,私が研究に取...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

後藤 温(ごとう・あつし)氏 横浜市立大学医学部 公衆衛生学教室 主任教授

2004年横市大医学部卒。臨床研修中に「医学的エビデンスとは何か」との疑問を抱き,米国へ疫学を学びに留学。12年カリフォルニア大ロサンゼルス校(疫学)博士課程修了。国立国際医療研究センター上級研究員,国立がん研究センター室長などを経て,20年より横市大大学院データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻教授,22年より現職。専門は疫学,公衆衛生学,糖尿病。著書に『医学研究のための因果推論レクチャー』(医学書院)。

杉山 雄大(すぎやま・たけひろ)氏 国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター医療政策研究室長/筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 教授

2006年東大医学部卒。国立国際医療研究センター病院にて後期研修に励む傍ら,東大大学院医学系研究科公衆衛生学分野に進学。12年米カリフォルニア大ロサンゼルス校(ヘルスサービス)修士課程,14年東大大学院医学系研究科博士課程修了。17年国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター医療政策研究室長,18年より筑波大医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野准教授を兼務。22年より同大教授。専門はヘルスサービスリサーチ,医療政策,糖尿病。著書に『医学研究のための因果推論レクチャー』(医学書院)。

井上 浩輔(いのうえ・こうすけ)氏 京都大学白眉センター・大学院医学研究科 社会疫学分野 特定准教授

2013年東大医学部卒。国立国際医療研究センター,横浜労災病院内分泌・糖尿病センターの勤務を経て,21年米カリフォルニア大ロサンゼルス校(疫学)博士課程修了。同年より京大大学院医学研究科社会疫学分野助教。23年より現職。専門は臨床疫学,内分泌代謝学。International Journal of Epidemiology編集委員,伊藤病院疫学顧問。2023年,MITテクノロジーレビューが選出した,未来を創る35歳未満のイノベーター10人の1人。著書に『医学研究のための因果推論レクチャー』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。