サイエンスイラストで「伝わる」科学

[第4回] 「一般的な感覚」とは

連載 大内田美沙紀

2023.08.07 週刊医学界新聞(通常号):第3528号より

前回,サイエンスイラストレーションのスタイルの調整について,伝える対象とメッセージを指標とした相関を示した。伝える対象が専門家でかつメッセージに正確性を求める場合はリアルな描写となり,対象が患者さん等のナイーブな層で大まかな印象を伝えたい場合はやさしい描写が適切であると述べた。特に患者さんが対象に含まれる場合は,より描写に配慮したイラストにする必要がある。今回はイラストを制作する上で,見る人に配慮する「一般的な感覚」と,その微妙な調整について例を挙げて紹介したい。

あえてイラストにする訳

「網膜に細胞を移植ってどうやるの?」

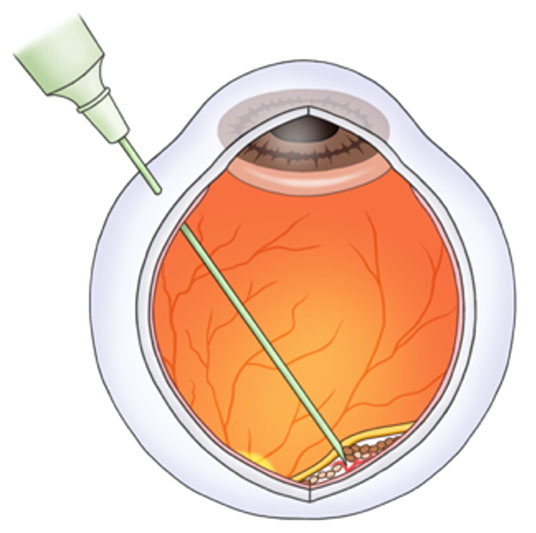

私が京都大学iPS細胞研究所(CiRA)に在籍中,iPS細胞技術の臨床研究をポスターで一般の方に紹介したとき,このような質問をよく受けた。こうした声に対応するため,写真ではなく目の断面図と,網膜へ細胞を移植しているイラスト(図1)を制作し,ポスターに挿入した。このとき写真ではなくイラストを挿入した訳は「一般的な感覚」でしかない。患者さんの目に注射器のようなものを刺している写真を見たい人がいるだろうか?

このいわゆる「一般的な感覚」が,動物やヒトの解剖に慣れてしまっている研究者は時々わからなくなるらしい。あるとき,動物実験の結果報告をまとめた論文のプレスリリース1)を担当することになった。パーキンソン病霊長類モデル(サル)にiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞移植による治療法の有効性と安全性の確認を行ったものである。結果の中には移植実験前後のサルの画像や動画が含まれていた。プレスリリースの原稿制作に当たっての打ち合わせで,画像や動画をそのまま使うのを避けることを研究者にお願いし,代わりとなるイラストを私が制作する旨を申し出た(図2)。動物実験に対してはさまざまな意見...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。