サイエンスイラストで「伝わる」科学

[第2回] 科学のためのイラストとは

連載 大内田美沙紀

2023.06.19 週刊医学界新聞(通常号):第3522号より

模写から学ぶ解剖学

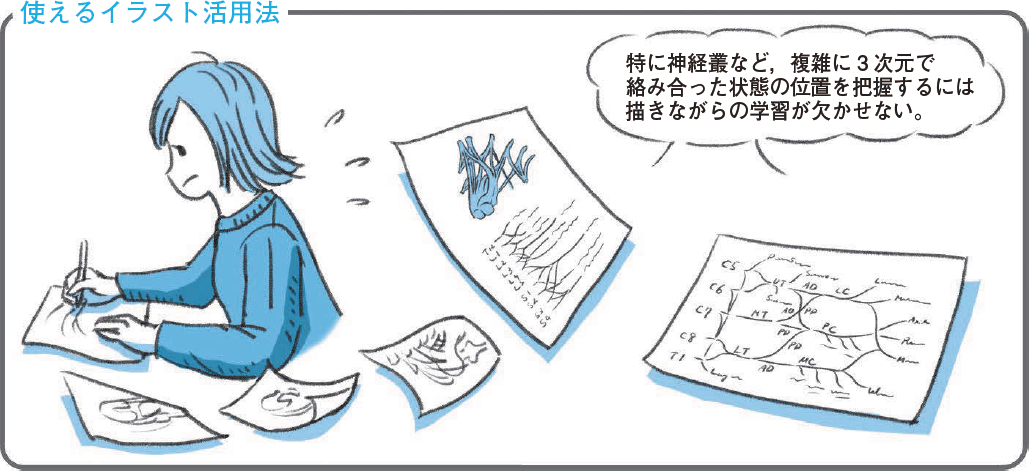

私がサイエンスイラストレーションを知ったのは,アメリカの大学院に留学していたときだった。大学院の専攻は人類学。人類学が扱う範囲は非常に広く,地域の文化を研究する社会学的なものから,ヒトのホルモン分泌を調べる医学的なものまでさまざまだ。私は化石の科学的復元に興味があり,骨格からどのように筋肉などの組織を復元するかを学ぶため,医学生に混じって解剖学の講義を受けていた。献体にも触れる機会があり,人体の隅々まで夢中になって学んでいた。そのときの講義では,『ネッター解剖学アトラス』(Elsevier)を皆バイブルとしていた。その本の著者であるフランク・ヘンリー・ネッターは,外科医であると同時にメディカルイラストレーターでもあった。ネッターが描く美しくも正確なイラストはほとんどのページに載っており,実物の写真よりはるかに見やすい内容となっていた。当時,私も購入を検討したが,お金がなく,図書館で借りてほぼ全てのイラストをノートに模写していた。解剖学の理解には空間的な把握が必要で,テキストを読み込むよりもイラストを模写する学習法のほうが情報を整理しやすく,記憶に残りやすい1)。節約のために始めた模写だったが,学習に大いに役に立った(図1)。

示されたイラストを解釈するだけの学習よりも,学習者自身でイラストを模写しながら学習するほうが理解がさらに深まるという研究結果が出ている1)。

解剖学以外の講義でも,私はイラストいっぱいのノートを作っていた。そのイラストが徐々に周りに注目され,あるとき指導教官から「Isn't it something?(これは特別な何かなんじゃない?)」と諭され,同大学の夜間に開催されていたサイエンスイラストレーション講座を受講することになった。そこからサイエンスイラストレーションの世界に足を踏み入れ,専門職とするまでどっぷり浸かることになる。

時代に合わせ多様化するスタイルと用途

そもそも科学のためのイラスト“サイエンスイラストレーション”とは何のために...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。