他者理解を促すためのブックガイド

[第5回] 音のないことばの世界『育児まんが日記 せかいはことば』

連載 小川公代

2023.02.27 週刊医学界新聞(看護号):第3507号より

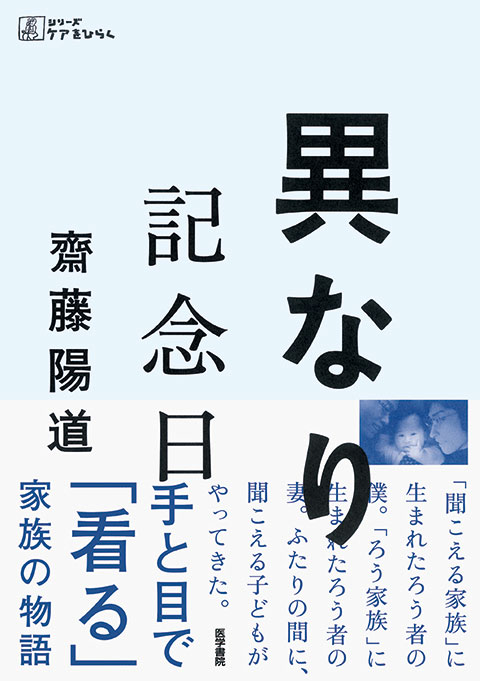

他者を理解するには「ことば」が必要だ。ただ,マジョリティである聴者の世界では,どうしても「音のあることば」が支配的となる。しかし,ろう者である齋藤陽道さんの『育児まんが日記 せかいはことば』1)を読むと,「音のないことば」の世界は親密さや豊かさで満ちていることがわかる。かつて齋藤さんは「聞こえる人のほうがえらい」という強迫観念のようなものにとらわれていたという。しかし,聴者が主に「耳を使って生きて」いるように,ろう者は主に「目を使って生きている」。その「ことば」の多様さに目を瞠らされた。齋藤さんは子どもとも「耳にあてて『うんうん』と音声で答え」る「電話ごっこ」をするのではなく,スマホで「テレビ電話ごっこ」をするなど,ろう者としての身体感覚に近い表現をする。相手に「だいすき」という気持ちを伝える「シッチャカメッチャカ『大』ダンス」というパワフルな身体表現もまた「ことば」なのだ。「聞こえる人がえらい」という偏見を乗り越えさせる,身体的な「ことば」が,齋藤さんの生き生きとした絵と共に表現されている。

聞こえない親を持つ聞こえる子どもを「コーダ」というが,齋藤さんの息子のいつきくんがそうなのである。親に「音を教える」時,例えば弟の赤ん坊が「ないてるよ」と伝える時,その応答としてつい「ありがとう」と言ってしまいそうになる。しかし齋藤さんはそれを必死にこらえる。なぜなら,子どもが音を伝えることで感謝されると,「どんどん音の...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。