踊り場に立つACP,いま何が求められるのか

対談・座談会 木澤義之,竹之内沙弥香,森雅紀

2022.11.07 週刊医学界新聞(通常号):第3492号より

2018年改訂の厚労省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」1)においては,「心身の状態の変化等に応じて,本人の意思は変化しうるものであり,医療・ケアの方針や,どのような生き方を望むか等を,日頃から繰り返し話し合うこと」が重要とされ,ACP(Advance Care Planning)の概念が盛り込まれた。診療報酬上の評価やがん診療連携拠点病院の要件などにおいても,本ガイドランを踏まえた意思決定支援が求められるようになっている。その一方,ACPの実践法については模索が続いており,さまざまな誤解がいまだ根強いのが現状だ。

そんな折,米国の緩和ケア専門家からACPへの疑念が呈されたという。「医療・介護関係者が自らの足元を見つめ直す好機であり,ACPはいま踊り場にある」と考察する森雅紀氏を司会に,日本におけるACPの先駆者である木澤氏と竹之内氏を囲んだ座談会を本紙にて企画した。踊り場の先に,どんな未来を見るのか(関連記事)。

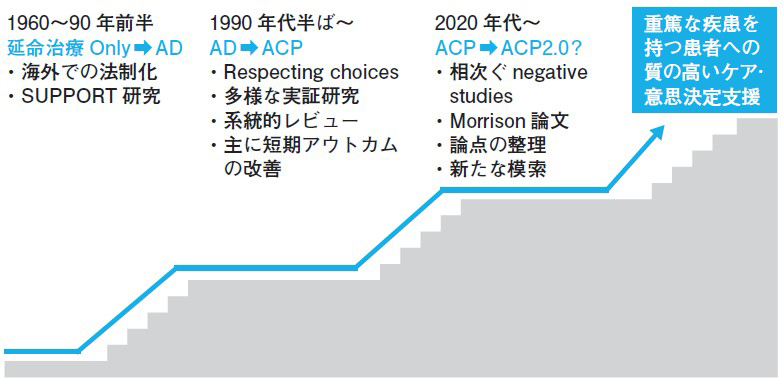

森 過去30年以上にわたり,ACPの理論・実践・実証の試みが反復されています。本座談会では歴史的経緯を踏まえながら論点を整理し,将来を展望したいと思います(図1)。

1960年代から90年代前半にかけては行き過ぎた延命治療の反省により,意思表示が難しい状態になっても患者の意向を尊重する機運が高まりました。そこで注目されたのが,事前指示書(Advance Directive:AD)です。リヴィング・ウィルと代理人指示を柱とするADが,諸外国で法制化されました。

1991年には米国で「患者の自己決定権法」が施行され,その前後にSUPPORT研究2)が実施されました。しかし本研究では,ADを含む複合的な介入がその効果を示せませんでした。この結果を受け,「ADの完成が目的ではなく,ADを内包したコミュニケーションのプロセスが重要」とSUPPORTの研究者らが提言します。ADからより包括的なACPへと,「第2の踊り場」に立ったと言えるでしょう。やがて米国で開発されたACPプログラムであるrespecting choicesが普及し,世界中の緩和ケア専門家がこの研修を受けることになります。木澤先生もそのおひとりですね。

木澤 ACPのコンセプトを最初に知ったときは衝撃を受け,実践法を模索しました。その後にrespecting choicesの効果を示すRCT3)が発表され,「この介入プログラムを日本でも実装しなければ」と,運命に突き動かされたような気持ちで受講したのです。当時の日本では時期尚早だとも諭されましたけど,それ以来ずっとACPの普及・啓発に携わってきました。実は,ACPについて最初に私に教えてくれたのは竹之内先生なのです。

竹之内 私がACPを知ったのは米国留学時代の2000年前後でしょうか。2004年に帰国し,看護師に対する緩和ケア教育プログラムであるELNEC(End-of-Life Nursing Education Consortium)の日本での展開について木澤先生に相談する過程で,ACPの話題になったのを覚えています。その後,セミナーなどの機会を通して,ACPの啓発活動を国内で始めました。

森 おふたりはまさに,日本におけるACPの先駆者ですね。私自身は,患者さんと医師の間で終末期の話し合いがなかなか行われない状況にもやもやしていました。そんな時にACPを知り,解決のヒントを得たような気がして関心を持って今に至ります。

オピニオンリーダーによる“アンチテーゼ”をどう考えるか

森 Respecting choicesをはじめとしたACPの活動が普及するのに伴い,さまざまな実証研究や系統的レビューが各地で行われました。その結果,コミュニケーションの改善といった短期アウトカムに関しては,一定の効果が確認されたと言えるでしょう。しかし長期的なアウトカム,例えば患者の意向に合致したケア,QOLの向上といった面ではnegative studyが相次いでいます。2020年代に入って,ACPは「第3の踊り場」にあるように思います。

近年波紋を呼んだのが,緩和ケアのオピニオンリーダーであるS. Morrison先生らの論考です。2020年に“Advance directives/care planning:clear, simple, and wrong”と題する論文を発表4)。さらに翌年には“What's wrong with advance care planning?”と題する論文5)が続きました。その主旨はこうです。「ACPは本質的には理屈が通るのだけど,望むような効果がないことをエビデンスが示唆している。多くの医療者は,必要な意思決定のかなり前に患者との会話を促進しても,期待通りにその後のケアが改善されなかったことに失望しているだろう」。

最初の論文は緩和ケア専門誌への単著論文であるのに対して,後者はJAMA誌で他のオピオンリーダーとの共著論文なのでインパクトもより強烈でした。医療界全体への問題提起であり,“ACPへのアンチテーゼ”とも言えるでしょう。その後,緩和ケア専門家から数多くのletterが出されたりblogに投稿された記事が話題を呼んだり,論争を巻き起こしました。そういえば,論文が出た後,竹之内先生から連絡をもらいましたね。

竹之内 最初はあまりの衝撃に思考停止状態になって,他の人の感想を知りたくなったような気がします。ただその後に落ち着いて論文を読んでみると,同意する部分も割とあるのですね。Clear, simple, and wrong,つまりACPを明晰な唯一の解とするのが適切でないことは,臨床でも日々感じます。

木澤 私も当初は驚いたし,率直に言って,ご自身の持つ影響力も十分に考慮してほしかったとMorrison先生に残念な気持ちを抱きました。でも近ごろは冷静にとらえていますね。実臨床や研究費配分などで緩和ケア領域がACP一辺倒になることを危惧した故に,計算し尽くした上でのアンチテーゼだったのかもしれません。

森 さまざまな論争を経て企画された座談会では,「価値観や目標についての話し合いは重要」と誤解を解くような発言をMorrison先生がしていますね6)。アンチテーゼによってACPへの理解が深まった効果は,確かにあったように思います。

ACPを「羅針盤」とした包括的なアプローチを

木澤 付け加えると,Morrison先生らの主張はSUPPORT研究の言い換えに過ぎないという見方もできるのではないでしょうか。ACPだけでは医学的なアウトカムは変わりようがないことは,既にSUPPORTで示されています。

森 面白い解釈ですね。SUPPORTはADの効果を示せなかった研究として解説されることがありますが,実は「患者・家族との価値観の共有」といったACPに関連する項目まで介入には含まれています。一方,個々の患者において本人の大切にしていることや具体的な医療・ケアに関連する話し合いをどこまで細かく経時的に行っていたか,あるいはプロセスを通じてどの程度それらを医療・ケアに反映していたかはわかりません。アウトカムについては「DNR指示の頻度や時期」など医学的な項目を設定した上で,「群間差なし」と結論付けています。

木澤 つまりACPのプロセスを通じて価値観を患者・家族・医療者間で共有するのはもちろんのこと,実臨床における医療・ケア,言い換えれば「緩和ケアの実践」にまで反映させなければ医学的...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

木澤 義之(きざわ・よしゆき)氏 筑波大学医学医療系 教授/同附属病院緩和支持治療 科長

1991年筑波大医学専門学群卒。総合診療医としてのトレーニングの後,国立がんセンター東病院緩和ケア病棟での緩和ケア研修を経て,緩和ケア病棟・在宅緩和ケア・緩和ケアチームにおいて診療に従事する。2013年より神戸大大学院医学研究科内科系講座先端緩和医療学分野特命教授。22年より現職。日本緩和医療学会理事長。編著に『救急・集中治療領域における緩和ケア』(医学書院)など。

竹之内 沙弥香(たけのうち・さやか)氏 京都大学医学研究科 人間健康科学系専攻 先端基盤看護科学講座 准教授

2006年京大大学院医学研究科専門職学位課程社会健康医学系専攻修了。博士(社会健康医学)。日米でがん看護,ホスピス・緩和ケアに従事。04年に帰国後は京大大学院医療倫理学分野の博士課程で学び,10年より同大の卒前教育や臨床看護師の倫理教育に携わる。また,米ELNECが提供する看護師のための緩和ケア教育プログラムを日本に導入した。19年より現職。日本緩和医療学会理事。看護倫理教育・研究に尽力している。

森 雅紀(もり・まさのり)氏=司会 聖隷三方原病院 緩和支持治療科 部長

2002年京大医学部卒。沖縄県立中部病院での内科研修後,米国に臨床留学。ベスイスラエルメディカルセンターにて内科,MDアンダーソンがんセンターにて緩和ケア,バーモント大にて血液・腫瘍内科の研修を行う。11年に帰国後は緩和ケアチームを中心に活動。21年より現職。米ホスピス緩和医療専門医・米腫瘍内科専門医。共著に『Advance Care Planningのエビデンス――何がどこまでわかっているのか?』(医学書院)など。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。