教えるを学ぶエッセンス

[第4回]I-E-O モデルと「火急の問い」

連載 杉森 公一

2022.07.25 週刊医学界新聞(看護号):第3479号より

今回のポイント

✓ 実習教育にかかわる全ての関係者が本当に知りたい「火急の問い」を引き出すことが重要である。

✓ 実習に「I-E-Oモデル」を活用することで,学生の省察と学習改善が促され,自律的な学習者への発達につながる。

私たちは有能(competence)であるかをどのように測り,認識するのか。ある領域での能力の卓越さを「コンピテンシー」と呼んだのは社会学のSpencerらであり,元は優れた外交官の特性を観察したことから始まる。コンピテンシーは人材に備わる根源的な特性で,「さまざまな状況を超えて,かなり長期間にわたり,一貫性をもって示される行動や思考の方法」とされる1)。コンピテンシーには動因,特性,自己イメージ,知識,スキルという多面的な特性が挙げられ,高いコンピテンシーが備われば優れたアウトプットやパフォーマンスをもたらすと考えられる。

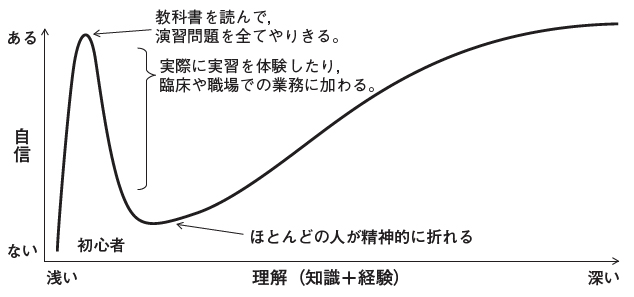

心理学のKruger と Dunning は,ユーモアや論理的推論,英文法といった知識や経験が必要となる領域でテストを行い,非熟達者におけるメタ認知の欠陥を指摘した2)。初学者・初心者であるほど教科書を読んだだけで「完全に理解した」と思い込み,過度の自信を持ってしまう。真に成果を上げてきた熟達者や開発者ほど,「自分はその分野についてまだわからないことが多いものの,『チョットデキル』ようになってきた」と,ひそかな自信を持つことができるようになる。これは,「ダニング=クルーガー効果」と通称される,エンジニアの間で一時期流行した解釈だ(図1)。Linuxの開発者であるLinus Torvalds氏が「チョットデキル」と日本語で書かれたTシャツを着ていたことが「チョットデキル」の由来らしい。

初心者であるほど「完全に理解した」と思い込み自信を持つが,その後「何もわからない」状況に陥り,ほとんどの人は精神的に折れてしまう。学習を続ければ時間をかけて理解度が増していき,その結果少しずつ自信を持つようになる。

学習成果を測定する強力な枠組み

本連載の第3回(第3475号)で述べたように,逆向きの授業設計においては先に教師の期待する「学習目標」を明らかにしてから「学習評価」を定め,その次に「学習内容」を配置することが必要である。とりわけ医学教育分野では「アウトカム基盤型教育(Outcome-Based Education)」として,養成課程のプログラム修了時に期待される人材育成目標を明示した授業設計が推進されている。育成する人材像や学習者の能力・学習成果(アウトカム)を明確にするためには,優れた看護師の「コンピテンシー」を念頭に置きながら,教育機関の教育理念や学校種の特徴,卒業後の進路,地域の特性などを考慮する必要があるとも言われている3)。

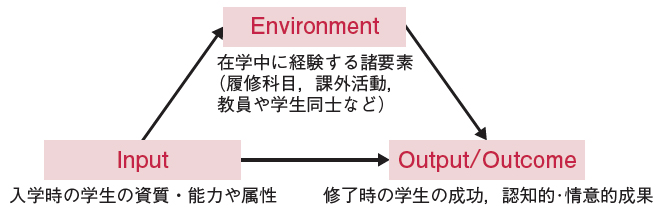

Astinは,入学(Input)から教育環境(Environment)を経て成果(Output/Outcome)が獲得される一連の過程を「I-E-Oモデル」と定義している4)(図2)。I-E-Oモデルはシンプルなモデルだが,学生がどの範囲と水準まで獲得したかを把握するという学習成果測定の局面における強力な枠組みとして,米国大学教育の場で機能している。また,看護教育における生涯学習,研修,実習教育などの場面でも学習者の能力評価・測定に活用可能と考えられる。

Input→Environment→Output/Outcomeの順に発達していく。場合によってはEnvironmentを介さずに成果がもたらされることもある。

Input:介入前(入学時)の学生の知識・スキル・態度や属性

Environment:体験中(在学中)の学生の経験,教員・実

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.03

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。