多職種で支える誤嚥性肺炎のリハビリテーション

[第3回] リハビリテーション治療

連載 百崎 良

2022.06.20 週刊医学界新聞(通常号):第3474号より

こんな患者さん見たことありませんか?

1週間前に誤嚥性肺炎で入院した80歳女性。入院前は要介護状態であったものの,就寝時以外はベッド上で過ごすことはなかった。しかし,入院を契機にベッド上での生活を強いられるようになり,身体機能も低下し始めた。

誤嚥性肺炎患者に対しては理学療法士や言語聴覚士が介入し,離床訓練や経口摂取訓練,間接的嚥下訓練,刺激療法などのリハビリテーション治療が提供されています。今回は,各種訓練の概要と,その効果について紹介します。

離床訓練

◆なぜ早期からの離床が必要なのか

誤嚥性肺炎患者に対しては早期離床訓練が重要とされ,例えば発症早期に離床を含めたリハビリテーションを行うと身体機能低下を予防1),死亡率を低下させることが報告されています2)。また,理学療法士による早期離床訓練は退院時経口摂取自立を促進するとも言われており3),他にも下記のようなメリットが挙げられます。

●日中,座位姿勢でいることが意識障害の改善やせん妄予防に効果を認める4)

●座位の保持が安全な経口摂取につながる5)

●口腔環境の悪化,経口摂取能力の低下を防ぐ(ベッド上で上を向いて寝ていると,頸部が後屈して口が開きやすくなり,口腔内が乾燥してしまうため)

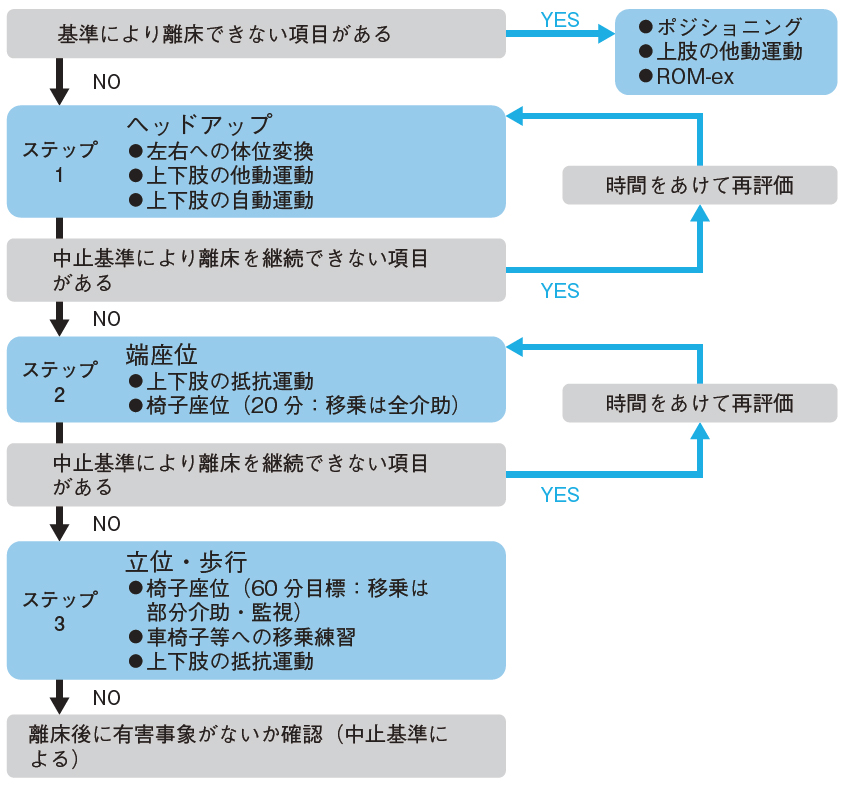

上記のメリットに鑑みると,誤嚥性肺炎発症後,意識状態,呼吸状態,循環動態が落ち着いていれば早期に離床を開始すべきと言えます。離床訓練に当たって参考にしたいのは,日本離床学会が提唱する離床プログラムです(図1)6)。このプログラムでは血圧,心拍数,呼吸状態などについてアセスメントを行った上で,ヘッドアップ,端座位,立位・歩行訓練へと離床のステップを進めていきます。また離床訓練と並行して,日中はできる限り車椅子に乗ってもらうなど,病室での安静度も上げていく必要があります。そうすることで生活リズムが整い,覚醒度も向上し,誤嚥性肺炎の再発予防が可能となるのです。

血圧,心拍数,呼吸状態などについてアセスメントを行った上で,ヘッドアップ,端座位,立位・歩行訓練へと離床のステップを進めていく。

経口摂取訓練

◆絶食管理を避けるべき理由

誤嚥性肺炎で絶食管理となると,口腔環境が悪化し経口摂取能力がさらに低下するため,早期に嚥下機能を評価し,不必要な絶食を避けることが重要です。連載第2回でも述べたように,経口摂取再開の可否は意識状態や呼吸状態などの全身状態の評価と嚥下機能評価を総合しての検討が求められます。この時,とろみ水やゼリーのようなお楽しみレベルの経口摂取でも,重要な意味を持つことが報告されています7)。同研究は,ぎりぎり経口摂取ができるかできないかというレベルの誤嚥性肺炎患者...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。