多職種で支える誤嚥性肺炎のリハビリテーション

[第4回] 嚥下調整食・とろみの分類

連載 清水 昭雄

2022.07.18 週刊医学界新聞(通常号):第3478号より

こんな患者さん見たことありませんか?

80歳女性。誤嚥性肺炎で入院し,嚥下機能低下を認めるため,嚥下調整食ととろみの液体を提供するようになった。しかし嚥下調整食ととろみの液体は嗜好に合わないため,食事と水分摂取量が低下している。

摂食嚥下障害は,窒息,栄養障害,誤嚥性肺炎発症と関連し,QOL低下,死亡率増加など不良な結果を導くことが知られています。これらのリスクを低減させるため,摂食嚥下障害の栄養管理には食事の形態調整を行う嚥下調整食や液体の粘度調整を行うとろみの液体が用いられています。ケアの質を向上させるためには,適切な食事形態やとろみを提供する必要があるのです。そこで今回は,嚥下調整食やとろみの液体に関する分類と,嚥下反射を高める食事の工夫に関する知識などについて紹介します。

嚥下調整食ととろみの分類

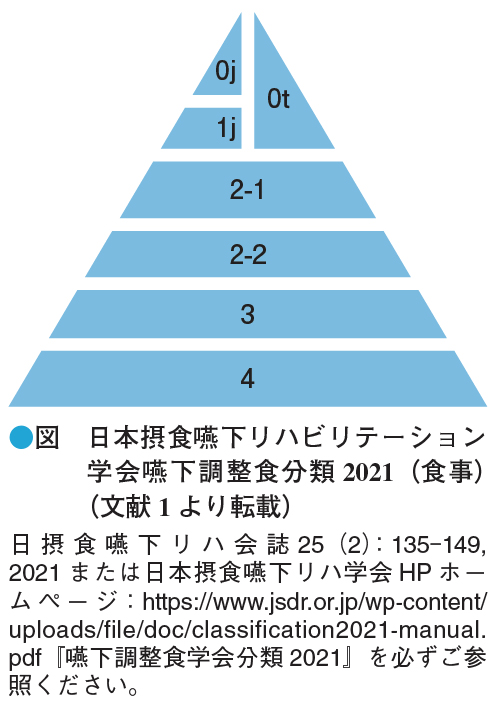

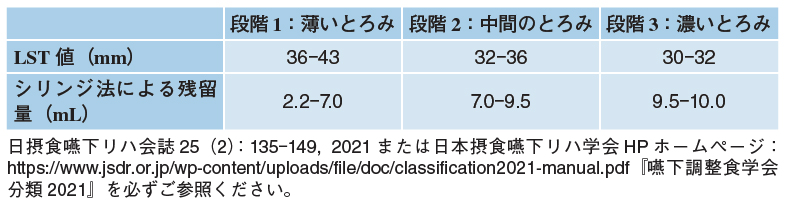

嚥下調整食の名称は施設によって多種多様です。そのため名称を用いて食事形態の情報を共有すると,認識の違いから適切な食事形態が提供されない可能性があります。つまり,統一された基準を用いて他施設と正確な食事形態の情報を共有する必要があるのです。日本摂食嚥下リハビリテーション学会は,嚥下調整食の基準として「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021」(以下,学会分類2021)1)を提案し,嚥下調整食を5段階7種類(図)に,とろみの液体を3段階(表)に分類しています(註1)。嚥下調整食の分類は学会分類2021の論文中に記載されている早見表を参照し,各食事形態の特徴を理解するとよいでしょう。

食事形態については,医師,看護師,管理栄養士,言語聴覚士など,摂食嚥下障害の治療にかかわる多職種で多角的に検討することが望ましいと考えられます。また,学会分類に準拠した嚥下調整食を,要不要にかかわらず前もって準備しておくことは,高齢肺炎患者の嚥下能力および栄養状態改善に有効であると報告されています2)。摂食嚥下障害患者に対するケアの質を高めるために,多職種で施設の嚥下調整食を分類し,より多くの嚥下調整食が準備できるように取り組むことが重要です。

とろみの段階を分類する方法とは

不必要に濃いとろみの液体は,患者さんの水分摂取量を減少させ,QOL低下につながる可能性があることから,とろみの粘度を適切に分類しなければなりません。正確に粘度を測定する方法としてコーンプレート粘度計があるものの,研究施設以外には設置されていないでしょう。そこで学会分類2021では,とろみの段階を分類する方法として,とろみの液体を円柱状の筒に入れ60秒後に液体の広がる距離を測定する...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。