整形外科外傷治療のシステム構築を

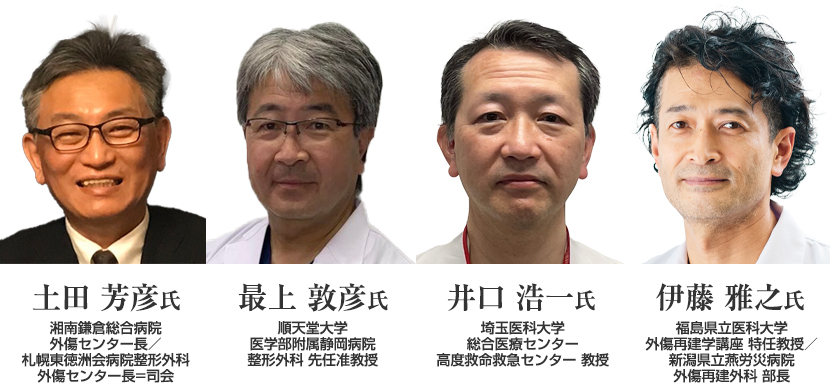

対談・座談会 土田 芳彦,最上 敦彦,井口 浩一,伊藤 雅之

2022.04.18 週刊医学界新聞(通常号):第3466号より

頭部外傷や内臓損傷などを除いた多くの運動器整形外科外傷(以下,整形外科外傷)では,主として整形外科医が治療を担う。整形外科外傷では治療の遅れが生命の危機や機能障害に直結する上,症例によっては高度な専門的処置を要する。そのため,適切な治療を行うには専門施設の整備と,高度な治療技術を持った医師の育成の双方が求められる。両者の達成に向け,日本外傷学会が進めるのが,2つの外傷センター構想だ。本紙では,日本の整形外科外傷治療をリードする傍ら,後進の育成にも尽力する4氏によるWeb座談会を開催。今後求められる整形外科外傷の治療体制について議論した。

議論が進む外傷センター構想

土田 2001年に「防ぎ得る外傷死」の高い割合が示されて以降1),その減少に向けて国内の救命外傷治療に対する取り組みは拡充してきました。しかし,「防ぎ得る外傷機能障害」に対する取り組みは遅れており,適切な整形外科外傷治療を全国各地で提供するには,まだまだ課題が山積みです。中でも,治療を提供可能な施設の整備と,技能を持った医師の育成の2点が急務だと私は考えています。本日はこの2点の課題解決への道筋を付けるため,国内の整形外科外傷治療をリードする先生方にお集まりいただきました。

「防ぎ得る外傷死」に加え「防ぎ得る外傷機能障害」を減らすためには,専門的技能を持つ外傷整形外科医による,できる限り早い治療が求められます。それを可能にするシステム構築に向け,日本外傷学会主導で進むのが2つの外傷センター構想です。日本外傷学会の理事である井口先生から概要の紹介をお願いします。

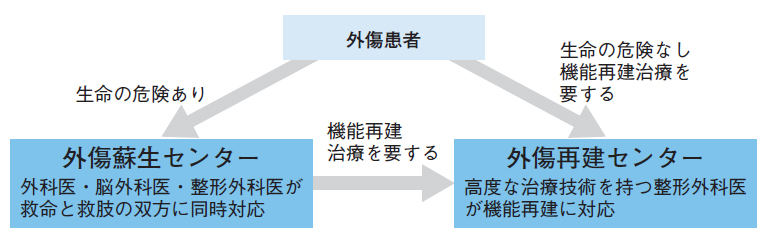

井口 外傷治療を必要とする患者の集約を目的に,既存の施設を中心に機能の分担を図るものです(図)。外傷センターは,急性期の蘇生や救命救急・集中治療を担う外傷蘇生センターと,機能再建を担う外傷再建センターに分けられます2)。併せて,外傷治療の経験豊富な施設を認定する計画も進めています。今後は,外傷蘇生センターを日本外傷学会が,外傷再建センターを日本骨折治療学会が主導し,どのような患者をどちらの施設に搬送すべきかなど,より細部の検討を進める予定です。

患者の緊急度や治療目的に応じ,救命・集中治療を担う外傷蘇生センターと機能再建を担う外傷再建センターに集約する。

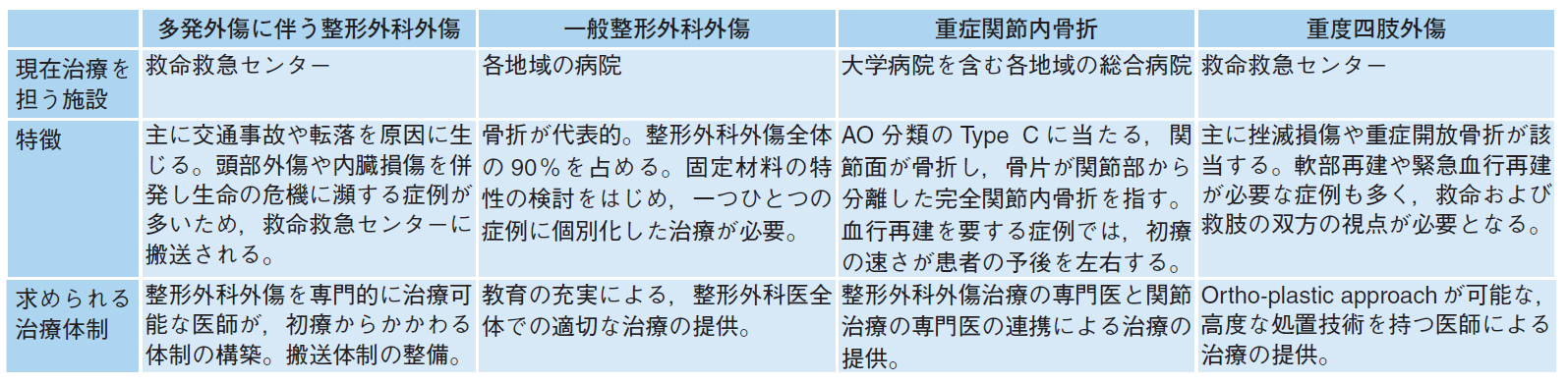

土田 ありがとうございます。一口に整形外科外傷とまとめられる中にも,傷病に応じて求められる治療レベルや緊急度が全く異なるため,カテゴリーごとに細分化した上で集約の検討が必要です。具体的には多発外傷に伴う整形外科外傷,一般整形外科外傷,重症関節内骨折,重度四肢外傷の4つのカテゴリーに分類できるでしょう(表)。本座談会では,カテゴリーごとに議論を深めていきたいと思います。

傷病のカテゴリーに応じた施設整備に向けて

◆多発外傷に伴う整形外科外傷

土田 多発外傷に伴う整形外科外傷は,交通事故や転落が主な原因です。意識状態,呼吸状態の低下や多臓器の損傷など,生命に及ぼす危険性が高いことから,現在は救命救急センターが患者の治療を担っています。整形外科外傷に対する救急処置自体は難しくはなく,救命の場に派遣されることが多い比較的若手の整形外科医でも救急初療の対応が可能と言えます。しかし実際には救急医だけ,あるいは未熟な整形外科医によって対応してしまう場合もあり,整形外科領域の初療が遅れている現場も多くあります。救命の現場もよくご存じの伊藤先生は,原因をどのように考えますか。

伊藤 整形外科専門医が救命の場に常駐していないことが課題です。救急の現場ではどうしても救命を最優先するため,「整形外科医を呼ぶのは救命を終えてから」との考えが根強くあります。救命の場での整形外科外傷の治療が,患者さんの一生を左右する初療であるとの認識を広げ,専門的な整形外科外傷治療を行える医師を配置する必要があります。

最上 実現には,派遣する整形外科側の協力とシステム構築も欠かせません。当然,各病院の整形外科は通常の診療業務があり,救命の場まで手が回らない時も往々にしてあるでしょう。そこで,医師の派遣を交代制でルーティンにするなどのシステムが必要です。

井口 私も,救命の場にこそ整形外科医が必要だと常に感じています。そこで,外科医・脳神経外科医・整形外科医が対等の立場で救命を行う「外傷蘇生センター」を,ぜひ全国に展開したいのです。同センターでは,脊椎・肋骨・骨盤など,命にかかわる体幹部外傷の治療に整形外科医が専念できる環境を想定しています。

伊藤 3次救急を担う場に整形外科医を配置することで,救命と救肢の双方の視点から治療が行えるのは外傷蘇生センターの意義ですね。救命の場で挿入した髄内釘による骨折治療部位が,実際は骨癒合せず転院先で再手術が必要になるなど,エラーをなくすことが理想です。

土田 外傷蘇生センターは,国内にどの程度の数を想定していますか。外傷患者の搬送数を考えれば,都心では整形外科医の専属配置が可能です。ただ,そのほか多くの地域では経済的に整形外科医の専属配置ができないでしょう。

伊藤 医師偏在の観点も含めた検討が必要でしょう。私がかかわる福島と新潟は,人口10万人当たりの整形外科医数が全国で最下位です。整形外科の診療をしながら緊急時には救命救急センターの患者を診るなど,どうしても双方の仕事を担う必要があります。

最上 静岡や新潟などの東西や南北に距離が大きい地域もあります。設置の基準によっては,患者をどう搬送するかも課題になるはずです。

井口 おっしゃる通り各地域で事情が異なるので,日本外傷学会では各県の地域医療計画に組み込むことをめざしています。事情に応じた外傷蘇生センターの在り方を県の主導で決定してもらうためです。しかし,例えば人口250万人に1か所など,より広い規模で検討すべきかもしれません。

土田 外傷蘇生センターの設置数と患者搬送については,継続して検討が必要と言えます。

◆一般整形外科外傷・重症関節内骨折

土田 骨折に代表される一般整形外科外傷は,人口1万人当たり年間約150件ほど発生し3),整形外科外傷全体の90%を占めます。こちらも治療は難しくないものの,適切に治療ができている施設は少ない現状があります。

伊藤 単純な骨折であっても,本来は固定材料の特性まで考慮して症例ごとに最適な治療を選択しなければなりません。しかし,「骨折はとにかく固定すれば良い」との考えが今も根強いですよね。

土田 ええ。それから患者数が多いため,専門的な外傷治療を学ぶ前の5~6年目の医師や外傷治療を専門としない整形外科医が治療に携わらなければ成立しないのも一因です。

井口 治療は難しくないとはいえ,大腿骨近位部骨折は2日以内の早期手術が推奨されるなど,新たな共通認識も増えています。若手や専...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

土田 芳彦(つちだ・よしひこ)氏 湘南鎌倉総合病院外傷センター長/札幌東徳洲会病院整形外科外傷センター長

1988年北大卒。札医大整形外科,救急部などを経て,2013年より湘南鎌倉総合病院外傷センター長,2019年より現職。診療の傍ら,日本重度四肢外傷シンポジウムの開催をはじめ,特に専門の重度四肢外傷に関する啓発と後進の育成を続ける。

最上 敦彦(もがみ・あつひこ)氏 順天堂大学医学部附属静岡病院整形外科 先任准教授

1987年順大卒。同大整形外科関連病院で研修後,1998年に同大附属静岡病院に着任。2018年より現職。整形外科外傷治療の責任者として,併設する救命救急センターと連携することで,重度外傷の専門治療を行う。中でも髄内釘骨折治療の第一人者。

井口 浩一(いのくち・こういち)氏 埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター 教授

1988年東大卒。同大病院整形外科などを経て,20年より現職。日本外傷学会理事。多発外傷や脊椎外傷など,救命を要する整形外科外傷治療を専門とする。所属施設では,救命救急センターに整形外科医が専従しており,「外傷蘇生センター」の役割を果たす。

伊藤 雅之(いとう・まさゆき)氏 福島県立医科大学外傷再建学講座 特任教授/新潟県立燕労災病院外傷再建外科 部長

1994年福井大卒。独フンボルト大外傷学講座,日医大救急医学講座などを経て,2015年より現職。23年度新設予定の新潟県央基幹病院立ち上げのプロジェクトに参画。同院が掲げる4つの柱の1つに「外傷再建センター」を据えるなど,福島,新潟の外傷再建治療の変革を続ける。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![誰も教えてくれなかった足の外科[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/9617/4658/5769/113741.jpg)