ケースで学ぶマルチモビディティ

[第22回] マルモに社会的処方は有効か

連載 大浦 誠

2022.01.10 週刊医学界新聞(レジデント号):第3452号より

CASE

71歳男性。73歳の妻と2人暮らしをしていた。息子(46歳)夫婦は近所に在住。高血圧,2型糖尿病,脂質異常症,高尿酸血症,慢性閉塞性肺疾患,慢性腎臓病,脳血管性認知症,慢性心不全,陳旧性心筋梗塞,完全房室ブロックで内科に,腰部脊柱管狭窄症,変形性膝関節症で整形外科に,前立腺肥大症,尿管結石で泌尿器科に,それぞれ通院中。妻が3か月前に心原性脳塞栓症を発症し入院。嚥下障害で経口摂取が困難なため胃ろう造設となり,特別養護老人ホームに入所することとなった。その結果,夫は一人暮らしを始めることに。デイサービスの利用を勧めたが希望せず。息子夫婦がたまに顔を見に行き,買い物を手伝うことで支えていたが,家でふさぎ込んでいることが多くなった。

【既往症】60歳でアテローム血栓性脳梗塞,62歳で心筋梗塞,63歳で完全房室ブロックによりペースメーカー留置。【嗜好歴】喫煙:20本/日×40年,60歳で禁煙。飲酒:日本酒2合/日。【処方薬】一般内科でバイアスピリン,ペリンドプリル,ビソプロロール,メトホルミン,アロプリノール,アトルバスタチン,整形外科でフェルビナクスチック軟膏,デュロキセチン,泌尿器科でシロドシン。【サービス】要介護1,サービス利用なし。【受診理由】急に独居となり「孤独からうつ病になってしまったのではないか」と息子夫婦が心配し,受診となった。薬物治療で活気を戻し,介護サービスの見直しをしたいと息子は考えている。

*本連載第15回のCASEに登場する夫の1年後の話です。

前回は,不確実性と複雑性が高い事例に「マルモのトライアングル」を用いて実践的にアプローチしました。今回は,老老介護をしていた夫婦が離れ離れになってしまったという心理社会的問題がフォーカスされています。このような場合に有効かもしれない社会資源について考えてみましょう。

高齢者マルモは老年症候群を意識する

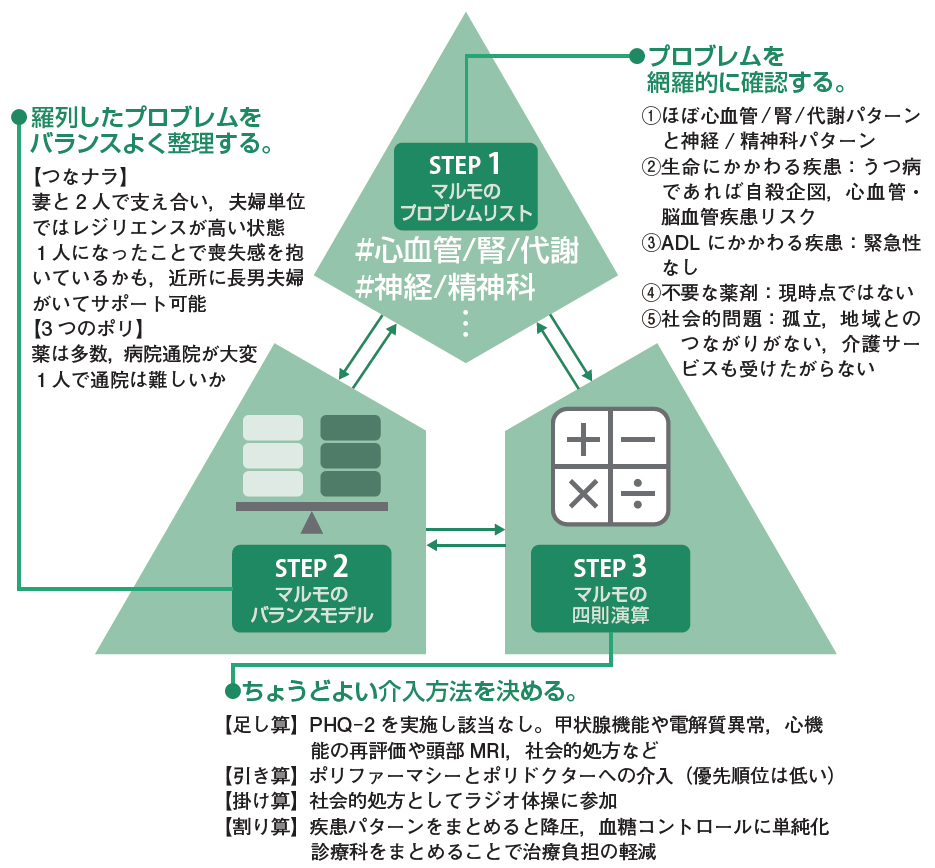

まずはマルモのトライアングルで全体像を把握してみましょう(図)。

プロブレムリストは,ほぼ心血管/腎/代謝パターンと神経科/精神パターンです。また,生命・ADLにかかわる問題として心血管・脳血管疾患リスクがあり,うつ病であれば自殺企図がないかが気になります。薬剤については,腎機能や肝機能の関連で調整が必要な薬剤はありますが,病状は安定しているため緊急性はありません。社会的問題としては妻が施設入所となり独居になっていること,介護サービスを利用していないことが挙げられます。

スペインの高齢入院患者を対象にしたマルモパターン研究では,筋骨格系,老年精神医学系,心肺疾患,軽度の慢性疾患の悪化の4つに分けられました1)。この研究ではせん妄,慢性疼痛,認知症,便秘,うつ,嚥下障害,フレイル,筋力低下,失禁,転倒,栄養失調,ポリファーマシー,褥瘡,感覚障害,睡眠障害が老年症候群として登録されており,特に...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。