ケースで学ぶマルチモビディティ

[第20回] マルモのトライアングルを使ってカンファレンスをしてみよう

連載 大浦 誠

2021.11.08 週刊医学界新聞(レジデント号):第3444号より

CASE

集合住宅に一人暮らしをしている生活保護受給中の65歳男性。高血圧,COPD,アルコール依存症,肝硬変,食道静脈瘤破裂の既往あり。現在はどこにも通院歴はない。妻と子ども2人がいたが,DVが原因で現在は別居中であった。その後知り合った男性パートナーがたまに家に訪れてお酒を買ってきてくれるが,生活のサポートは受けていないようであった。

【受診理由】2日前からパートナーとの会話が噛み合わなくなり,急激に記憶力が低下したため,救急外来を受診された。ウェルニッケ脳症の診断で入院となり,ビタミンB1の補充を行う。認知機能の改善を認めたが,今後の生活をどうすべきか悩ましい状況であった。*本連載第16回のCASEの再掲です。

連載もあと5回となり終盤に差し掛かりました。あれこれ紹介しましたが,「実際にはどうやって院内で情報共有すればいいのか」という実践面でお困りの方もいらっしゃると思います。これまで紹介した内容をもとに難解な症例を可視化する方法として,「マルモのトライアングル」を今回は紹介します。

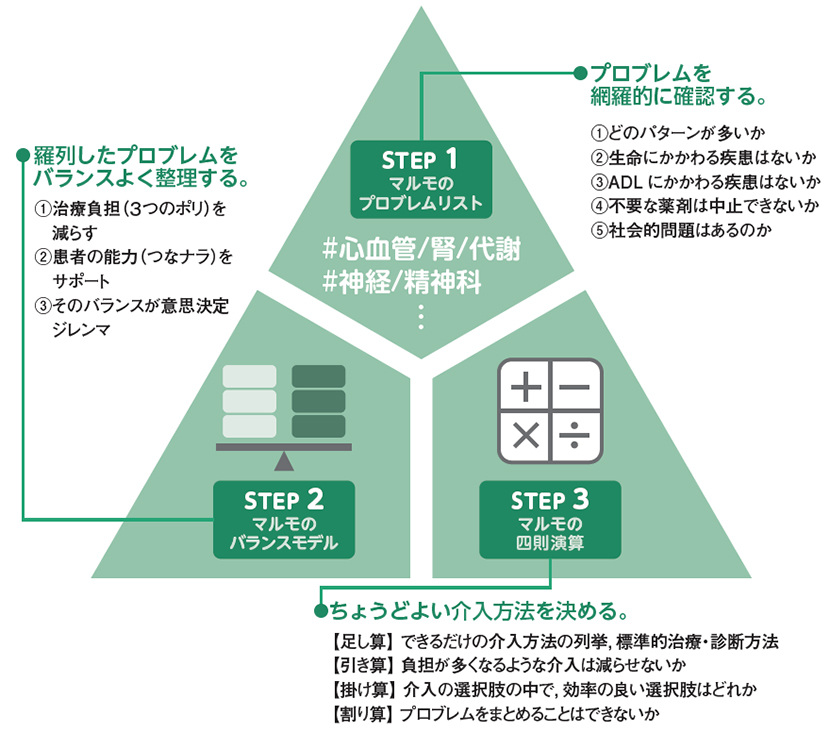

マルモのトライアングルは複雑事例介入を「見える化」できる

これまでの連載で,「マルモのプロブレムリスト」「マルモのバランスモデル」「マルモの四則演算」を紹介しました。プロブレムリストで問題点を網羅的に確認し,羅列したプロブレムをバランスモデルを用いてバランスよく整理し,ちょうどよい介入方法を四則演算で考えるというプロセスです。

これらを統合し「見える化」したものが「マルモのトライアングル」です(図)。図中の項目を順に埋めていけば,複雑に見えるマルモに対しても,まず何をすべきかが見えてくるでしょう。

マルモのプロブレムリストはパターン認 識に落とし込むのに有用である

複数の医学的プロブレムやポリファーマシー,社会的問題を1つにまとめたのが「マルモのプロブレムリスト」(本連載第4回)でした。皆さんが普段書いているプロブレムリストの疾患をマルモパターンに分けて並べてみると,数が多いマルモパターンが見えてきます。これはマルモのレベルを測定する尺度に疾患数が採用されていることが多く,疾患数がQOLや死亡率とも相関しているという研究1)もあることから,「まず疾患数の多いパターンを押さえてプロブレムをまとめられないか」と初めに考えます。とはいえ,疾患数は少なくても,重症度の重み付けが高い場合があります。そこで,生命にかかわる疾患はないか,ADLにかかわる疾患はないかという視点で考えることも重要です。

ポリファーマシーの各項目を埋めていくことで,注意すべき薬剤をピックアップできます。単純に数を減らすのではなく,「不要かもしれない薬」を可視化することが可能になります。社会的問題はまとめ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。