こころが動く医療コミュニケーション

[第3回] 医療者が陥りがちな6つの罠

連載 中島 俊

2021.01.18 週刊医学界新聞(通常号):第3404号より

患者さんの話を聞くことは医療者の基本的なかかわりです。しかし最近の研究では,半数以上の医療者が患者さんに受診の理由を尋ねる機会を設けておらず,また尋ねたとしても患者さんの話を途中で中断させてしまうことが報告されています1)。この報告によると医療者が患者さんの話を遮るタイミングは開始から3~234秒(中央値:11秒)でした。話を遮ることは正確な診断と治療のために必要な場合もあります2)が,少なくとも患者さんの話を医療者が数秒聞いただけで遮ってしまう場合は双方にとって良い結果にならないでしょう。医療者と患者さんのコミュニケーション不足は再入院のリスク因子の一つだとする報告もあります3)。

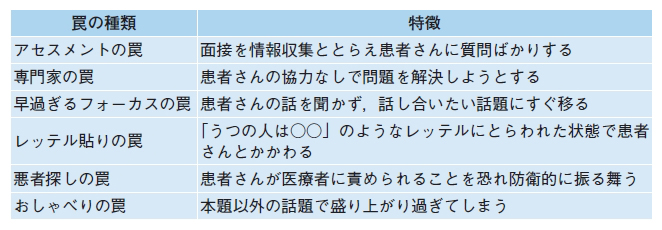

そこで本稿では医療者が陥りがちな,患者さんとの初期段階での関係悪化を引き起こす,コミュニケーションの6つの罠(表)4)を紹介します。

患者との関係を悪化させるコミュニケーションの罠

1)アセスメントの罠

医療者が患者さんとの面接の初期段階を単なる情報収集と考えて,アセスメントのために,特にはい/いいえで答えられる「閉じた質問」ばかりしてしまうことです。患者さんの会話を中断させる医療者の行動の59%は「閉じた質問」だったと報告されており1),この罠にはまった医療者と接した患者さんは疎外感を感じたり治療に対して受け身になったりします。患者さんとの初期のかかわりはアセスメントではなくその人を知るためのものと考え,医療者が聞きたい内容だけでなく相手が何を話したいのかを考えることが必要です。

2)専門家の罠

医療者が患者さんの話を聞かずに専門家として解決を図ろうとしてしまうことです。プライマリ・ケア医と専門医では,専門医のほうが患者さんの話を遮りがちと報告されています1)。この罠にはまらないためには,医療者は患者さんが一緒に問題を解決していくパートナーであるという認識を持つことが重要です。

3)早過ぎるフォーカスの罠

医療者が問題解決を急ぐあまり,患者さんの話を聞かず会話を展開させてしまうことです。面接のプロセスは①関係構築とアジェンダ設定,②探索と仮説検証,③治療計画とされています2)。しかし①を飛ばして②や③に進んでしまう場合は,この罠にはまっていると言えます。この罠にはまらないためには,①~③の面接のプロセスを意識することが重要です。

4)レッテル貼りの罠

医療者が患者さん自身の情報だけですぐにその人を決めつけたかかわりをしてしまうことです。「うつ病の人は神経質な人が多い」...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。