- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス iPS細胞研究の軌跡と実用化への道筋(髙橋淳,西田幸二,髙橋良輔)

医学界新聞プラス

iPS細胞研究の軌跡と実用化への道筋

対談・座談会 髙橋淳,西田幸二,髙橋良輔

2025.02.04

あらゆる研究を積み重ねてこそ,実用化にたどり着く。新たな治療技術として期待が寄せられるiPS細胞を用いた再生医療は,数多の基礎研究を経て治験まで歩みを進めており,実用化はそう遠くないと言えるかもしれません。医学界新聞プラスでは,京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の所長でありパーキンソン病に対するドパミン神経前駆細胞移植治験を行った髙橋淳氏と,責任医師として本治験をともに進める髙橋良輔氏,角膜上皮細胞シート移植の臨床研究を完了し治験準備を進めている西田幸二氏による座談会を企画。現在に至るまでの再生医療研究の歴史と,臨床現場での実用化を見据えた近未来について語り合った。

髙橋淳 京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の髙橋淳と申します。私はパーキンソン病を主な対象疾患としてヒトiPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞移植に取り組んでいます。本日はヒトiPS細胞から作製した角膜上皮細胞シート移植で世界初の臨床研究を完了1)された西田幸二先生と,文科省ライフサイエンス委員会幹細胞・再生医学戦略作業部会の主査を務めるなど日本の再生医療を臨床現場から推進している髙橋良輔先生とざっくばらんに話を進めていきましょう。

幾重にも基礎研究が重ねられて今がある

髙橋淳 私が再生医療の研究を始めたきっかけは,臨床経験を積んで大学院に戻ったときに教授から突然「これからは再生医療が大事になる。君には神経再生の研究をやってもらう」と言われたことです。当時は再生医療という言葉すら珍しく,すべてが手探りでした。私は,米国ソーク研究所への留学時に神経幹細胞の発見(1995年)2)に立ち会えることができ,京都大学では故・笹井芳樹先生が開発したマウスES細胞からのドパミン神経誘導法の確立(2000年)3),中辻憲夫先生によるヒトES細胞株の樹立(2006年)4),山中伸弥先生によるヒトiPS細胞の樹立成功(2007年)5)に居合わせることができ,多くの幸運に恵まれてここまで来ました。

西田 山中先生によるiPS細胞の発見は衝撃的でしたね。小さなクローズドな研究会でiPS細胞に関する講演を初めて話を聞き,論文が発表される前に京都大学へ山中先生を訪ねて「iPS細胞で角膜をつくる共同研究をさせてください」と言った日のことを鮮明に覚えています。

髙橋淳 西田先生はiPS細胞を用いる前に自家培養口腔粘膜上皮シートの角膜移植といった再生医療をされていましたよね。iPS細胞に感じたポテンシャルはどこにあったのでしょうか。

西田 角膜に移植した後の視力改善効果や長期予後への期待からです。私が研究対象とする角膜上皮幹細胞疲弊症は角膜上皮幹細胞が消失することにより,角膜が混濁したり,視力が低下したりする疾患のため,幹細胞の補充が基本的な治療アプローチとなります。片眼性であれば健眼の幹細胞を培養し移植することが可能ですが,両眼性の場合はよそから移植するしかありません。角膜の他家移植であれば拒絶反応が生じてしまうため,自家の口腔粘膜上皮を培養して角膜に移植する方法の研究を20年以上続けて実用化し保険収載までたどり着いたものの,移植後の視力や長期予後のさらなる改善を期待し,iPS細胞を用いた研究を始めました(図1)。

髙橋淳 良輔先生には臨床医の立場から私の研究に協力していただいています。研究参加へのモチベーションと現在の進捗についてお話しいただけますか。

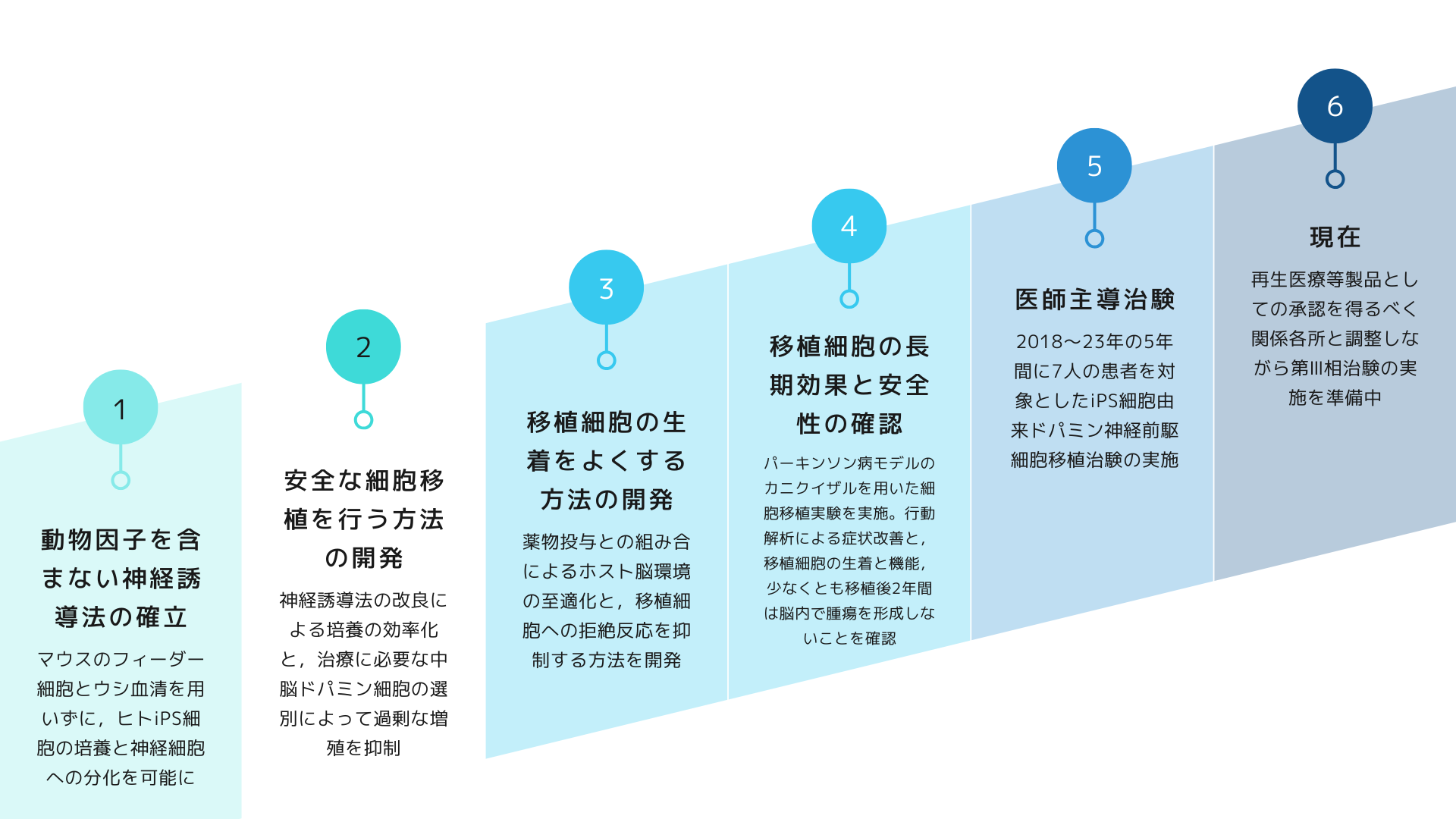

髙橋良輔 失われた細胞を戻す治療法を確立し,患者のアンメットニーズに応えたいというモチベーションで,iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞移植の治験に責任医師としてかかわっています。パーキンソン病はレボドパ製剤をはじめとした対症療法が発達しているものの,正常な神経細胞が失われていることに起因していろんな副作用があらわれます。そのため,元の神経細胞と同じ機能を果たすiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞の移植治療が実現すると,既存薬の副作用が少しでもなくなるのではと期待しています。この移植治療の治験は2018年から5年の歳月をかけて7人の患者に実施し,現在は安全性と治療効果をまとめています。現段階で決定的なことは申し上げられませんが,iPS細胞移植治療は実用化レベルに達しているという感触を得ています。

髙橋淳 治験に至るまでには,さまざまなモデル動物で移植細胞の生着や機能を検証したり,細胞の製法や選別方法もバージョンアップしたりして少しずつ臨床に近づけてきました。今は治験の結果をまとめている段階ですが,一日でも早く承認され実用化につながることを期待しています(図2)6)。

髙橋淳 西田先生が進めてきた研究の道のりはいかがだったのでしょう。

西田 まず2016年にヒトiPS細胞から眼全体の発生再現と角膜上皮組織を誘導7)するまでに10年ほどかかり,そこから臨床応用をはじめて現在に至っているところです。角膜は網膜と異なりES細胞での知見がほとんどなく,多能性幹細胞からの誘導は一からのスタートだったのでかなり試行錯誤しました。ヒトiPS細胞から角膜上皮をきれいに作製できるようになってからは, 2019~22年にヒト初回投与試験を4例行い,安全性と視力向上の有効性を示しました1)。今年から企業主導の治験が実施できるようPMDAとも相談しているので,実用化できる見込みが少しずつ出てきました。

髙橋良輔 ドパミン神経前駆細胞の誘導法も,笹井先生がES細胞で確立された方法を淳先生が改良されて今があります。ここに至るまで世界中でドパミン神経前駆細胞の誘導法が発表され,それらが一つひとつ検証・集約されてきました。この過程には20年ほどを要しており,長期間をかけた基礎研究の積み重ねと検証がないと,治療効果と安全性を担保した臨床応用への道が開けないことを横で見て実感しています。

西田 基礎研究は極めて大事だと思うんですよね。実用化に直結する研究こそが意味のあるものととらえられがちですけれども,実用化のためには基礎研究でunknownを取り払わなければいつか壁にぶつかってしまう。基礎研究でメカニズムを含めて解明して,結果が良ければおのずと臨床につながるはずなので,臨床応用を急ぐというのはよくないと考えています。

髙橋淳 おっしゃる通りです。研究を積み重ねることが大事であって,今日ここにいるわれわれの研究も細胞の安全性の確認や機能の検証を何度も行ってつくり上げてきたということを読者の皆さんと共有できるとうれしいです。

異分野の柔軟な発想があったから,iPS細胞が誕生した

髙橋淳 研究の積み重ねの話でいくとiPS細胞の発見は奇跡のようですが,そのメカニズムの基礎となる理屈はすでに共有されていたと思います。なので,山中先生が見つけていなかったとしても,誰かが成し遂げていたのではと思います。

西田 そうですね。以前から,ES細胞で一定の転写因子がある特定の形質を維持することはわかっていました。そうした事実をもとに,「形質を維持する因子が,維持だけでなく形質そのものを決定する役割も果たしているのかもしれない」と着想できたことが,iPS細胞の発見に結びついていますから。

髙橋淳 多くの研究者がES細胞に特異的な転写因子の解析ばかり行っていたのをよそに,とにかく遺伝子を導入して多能性幹細胞を作ろうとすっ飛ばして考えられたのがすごいですよ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

髙橋 淳(たかはし・じゅん)氏 京都大学iPS細胞研究所 所長

1986年京大卒業後,同大病院(脳神経外科)にて研修に励む。89年同大大学院に進学し,再生医療研究に出合う。95年米ソーク研究所ポスドク研究員,97年京大脳神経外科助手,2007年京大再生医科学研究所准教授,12年京大iPS細胞研究所教授などを経て,22年より現職。京大iPS細胞研究所では所長として「iPS細胞の医療応用」という使命のもと,日本の再生医療を牽引する研究を進める。自身の研究の主な対象疾患はパーキンソン病。2018~23年に世界で初めてiPS細胞を利用したパーキンソン病患者への治験を行い,医療応用をめざし研究を続けている。脳神経外科専門医。

西田 幸二(にしだ・こうじ)氏 大阪大学眼科学 教授

1988年阪大医学部を卒業後,同大病院(眼科)にて研修に励む。大阪厚生年金病院,京府医大で勤務し98年に渡米。米国ソーク研究所で研究員を務める。2000年に帰国後,阪大大学院医学系研究科眼科学教室の助手に着任。講師,助教授を経て06年東北大主任教授。10年より阪大主任教授。19年より同大大学院医学系研究科・副研究科長。また,22年より文科省が進める世界トップレベル研究拠点プログラム事業に採択された阪大ヒューマン・メタバース疾患研究拠点の拠点長も務める。19~20年にかけて世界で初めてiPS細胞を利用した角膜上皮幹細胞疲弊症患者への臨床研究を行った。編著に『角膜クリニック 第3版』(医学書院)ほか。

髙橋 良輔(たかはし・りょうすけ)氏 京都大学学術研究展開センター 特定教授

1983年京大卒業後,同大神経内科,北野病院神経内科で研修する。東京都神経科学総合研究所(当時),理研脳科学総合研究センター・運動系神経変性研究チーム・チームリーダーなどを経て,2005年京大臨床神経学教授。25年より現職。AMED脳神経科学統合プログラムのプログラムスーパーバイザー,文科省ライフサイエンス委員会幹細胞・再生医学戦略作業部会の主査も務め,日本の再生医療を臨床現場から推進している。研究テーマはパーキンソン病の分子病態の解明であり,髙橋淳氏が主任研究者として実施するiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いたパーキンソン病治療に関する医師主導治験では治験責任医師を務めた。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.03

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。