- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2024年

- 医学界新聞プラス [第1回]小児科診療の基本

医学界新聞プラス

[第1回]小児科診療の基本

『こどもの入院管理ゴールデンルール』より

連載 笠井正志

2024.02.23

こどもの入院管理ゴールデンルール

Hibワクチンなどの予防医学の発展によって重症の小児入院患者は減少しており,小児科では軽症例に潜む重篤な疾患をいかに見逃さないかが問われています。少子化もあり経験できる症例数が少なくなる中で,小児科医は重症例の見極めをどう体得していけばよいのでしょうか。

新刊『こどもの入院管理ゴールデンルール』では,喘息といったcommon diseaseから心不全などの重篤な病態まで,さまざまな疾患の病態生理や患者評価,病棟管理時の留意点が簡潔にまとめられています。長年の臨床経験に裏打ちされた小児診療のエキスパートである編者らのゴールデンルールから,小児患者に対する病歴聴取や身体診察のコツと,小児病棟における入院管理の要点を学べます。

「医学界新聞プラス」では,「第1章 小児科診療の基本」「第3章 入院治療・介入」「第4章 重症なこどもの入院管理」の中から内容を一部抜粋し,全4回でご紹介します。

プロフェショナルはプロセスを大事にする

臨床ルール

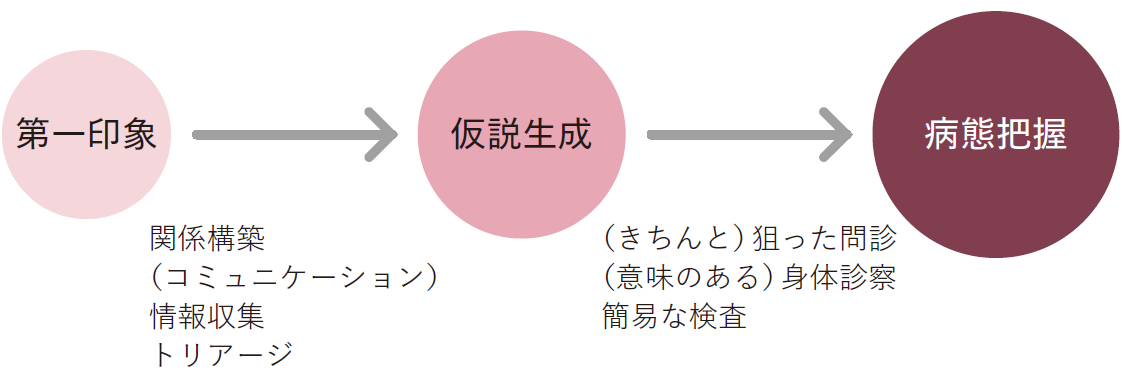

❶まず仮説を立てる 図1

・第一印象をもとに仮説を立てる.「仮説がない=診断する気がゼロ」ということ!

・病歴や身体診察から得られた情報より病態を考え,それが説明できるようにする.できないなら,さらに情報を得る.

・(試験勉強のような)キーワードを組み合わせるだけの診療をすると,大事な事象を捨てることになりがち.

- ❷事前確率を数値化する

- ・すべての疾患において疫学が,そしてさらに感染症においては曝露歴が重要である.

- ・疫学情報の入手は成書と呼ばれる教科書かガイドラインから入手するのがよい.

- ・日本の感染症のいまを知るには感染症発生動向調査週報(Infectious Diseases Weekly Report:IDWR),地域のいまを知るには各県別の感染症情報,もしくは日本小児科医会のwebサイトに感染症情報関連の記載がある.

- ・ 曝露歴 シックコンタクト(周囲の流行:家族,保育所など集団生活),食物(3生:肉,卵,魚),動物(ペット,他),旅行歴(2外:海外,野外)を確認する.

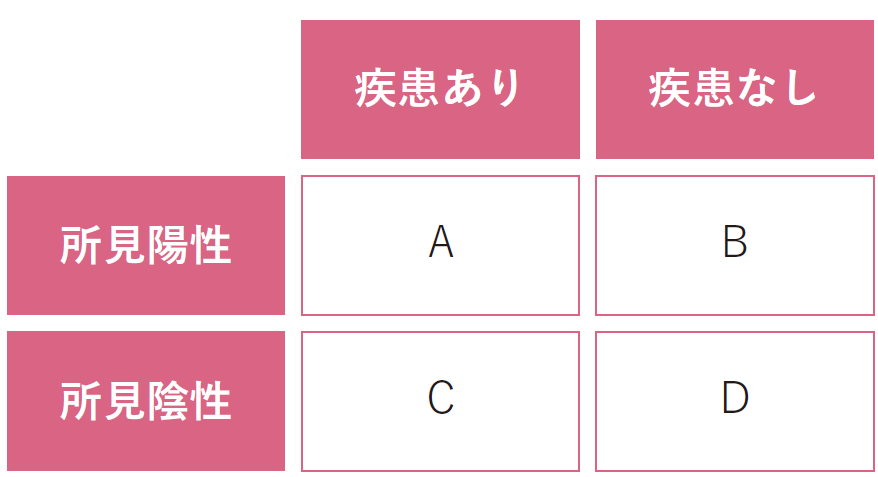

- ❸感度・特異度などを正確に使う 表1

感度・特異度 - ・ 感度(sensitivity) 疾患がある人の中で,検査が陽性になる人の割合.陽性と判断されるべきものを正しく陽性と判定する割合≒「検出⼒の強さ」の指標.

- ・ 特異度(specificity) 疾患がない人の中で,検査が陰性になる人の割合.陰性と判断されるべきものを,正しく陰性と判定する割合≒「確実性」の指標.

- ・感度・特異度ともに有病率に影響されない(これ重要!).

感度=A/(A+C),特異度=D/(B+D),

陽性的中率=A/(A+B),陰性的中率=D/(C+D)

的中率

・ 陽性的中率(positive predictive value:PPV) 検査陽性者のうち疾患がある人の頻度.

・ 陰性的中率(negative predictive value:NPV) 検査陰性者のうち疾患がない人の頻度.

・陽性的中率,陰性的中率ともに有病率に影響される(これ重要!).

- 尤度比(LR)(≒可能性)

- ・ 陽性尤度比(LR+) それっぽさ.感度/(1−特異度)=真の陽性率/偽陽性率(患者に対する非患者の比).疾患のある人が検査陽性である確率(=感度)を疾患のない人が検査陽性となる確率(=1−特異度)で割ったもの.

- ・ 陰性尤度比(LR-) それっぽくなさ.(1−感度)/特異度=偽陰性率/真の陰性率(非患者に対する患者の比).疾患のある人が検査陰性である確率(=1-感度)を疾患のない人が検査陰性となる確率(=特異度)で割ったもの.

- ベイズの定理

・事前オッズ×LR=事後オッズ. - ・事後確率は,診察や検査の性能(陽性尤度⽐/陰性尤度⽐)よりも,出発点である事前確率の影響をより強く受ける.

- ・統計的な数字を使う時や論文を読む時の注意として,①対象症例,②定義(gold standard),③(数値を対象とする場合は)カットオフ値,を明確に意識する.

❹いつでもベッドサイドで答え合わせ

・仮説と症候・徴候,データ,想定している疾患の病態生理が合うか,常に自分を疑う.

・答えはパソコンの画面の中ではなく,目の前の患者の中にある.

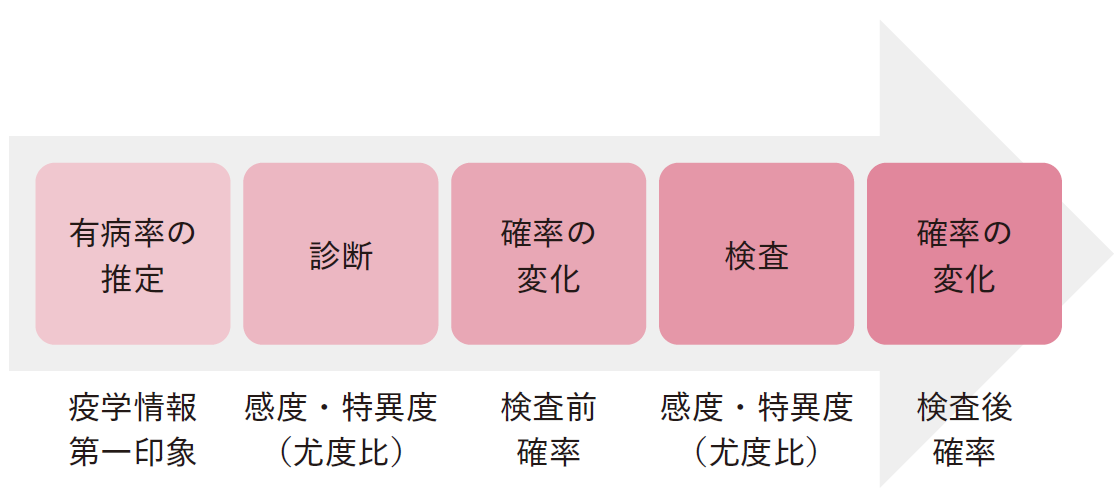

❺診断とは確率の変化である 図2

・有病率を推量し,検査特性(感度・特異度)から,的中率,尤度比を計算する癖をつける.

紹介状のコピペは病歴聴取ではない.当たり前のことを精度高く繰り返すしか,成長の方法はない

臨床ルール

❶病歴聴取はまず患者との信頼関係構築のため

・病歴聴取のない医療はない.しかし,病歴聴取は情報を得るためだけにあるのではない.

・信頼関係のない医療もない.病歴聴取には,信頼関係醸成のための大事な初めの一歩という側面もある.

・まず顔をみて挨拶すること.名前で呼びかけ,自己紹介をする.可能ならこどもと握手し,敵意はなく敬意をもっていることを示す.

・小児面接での態度,4つのコツ.

①男女を間違えない

② 年齢はやや高めに逆サバを読む(3歳と思っても「4歳?」と聞く)

③あまりしつこくしない

④ 紳士淑女(“Prince & Princess”)として相対する

❷主訴と第一印象から仮説を作り,それを裏付けるために確認する作業が病歴聴取

・病歴聴取と身体診察から病態を考え,仮説と病態に整合性があるか,情報を積み上げつつ整理していく.

・診察を進めるにつれて,臓器と病態が絞られてくる.

・絞れないなら,何度も考え,何度も患者のベッドサイドに行き,病歴を聞き直す.

・狙いがはっきりしないまま検査や治療を始めると,さらに混沌とすることになる.

・検査前確率を高めることだけで満足せず,病歴だけで診断する!という覚悟で検査前に病歴を聴取すると,さらに精度が上がる.

❸時系列が最も重要

・疾患には流れがある.

・「何日目?」もしくは「(いまから)何日前?」など,立ち位置を意識する.

・保護者は混乱していることが多いので,ある程度自由に喋ってもらい,確認がてら一緒に振り返ることがポイントである.

[例]「4日前の元旦から(具体的に!)お腹を痛がっていたのですね」

・悪化の傾きは緊急度に関係する.症状の変化は分単位,時間単位,日単位,週単位で把握する.

・カルテには日付と受診の〇日前を併記すると伝わりやすい.

[例]2023年1月1日(受診の4日前)から腹痛

- ❹過剰に医学用語化しない

- ・電子カルテでコピペがしやすい時代であり,いったん間違えた変換をすると残り続ける.医学用語に変換困難な(重要な)訴えはできるだけそのまま残したほうがよい.もちろん,カルテは逐語録ではないので,バランスが大事である.

- ・保護者からだけでなく,こどもからも直接話を聞いて,その表現方法を年齢と個性を合わせて理解する.小児科医としての腕の見せ所である.

- ❺ROSは狙いをもって確認にいく

- ・review of systems(ROS)には,見逃さないための広いROSと,シナリオから絞りこめたあとに聞く狭いROSの2つがある.

- ・ROSを取る頃には,大体のシナリオと臓器・システムがある程度想定されていることが前提である.

- ・患者・保護者自身が問題として認識していないが,関連のある(pertinent)徴候もあるので,広いROSは必須である.

- ・病態をより詳しく説明するために,その臓器・システムに特化した情報を収集する狭いROSも必要である.

- ・狭いROSは常に必要なわけではない.しかし,難しい症例では,その臓器・システムに関連のある陽性所見(pertinent positive),関連がある陰性所見(pertinent negative)もある.突き詰める病歴として重要である.

- ・プレゼンに際しては,現病歴で示したことをROSで再度言う必要はない.逆に言うと,上級者は関連のある部分は現病歴で言い尽くせているはずである.

こどもの入院管理ゴールデンルール

小児病棟における入院管理の基本とリアル。

こどもたちを全力でサポートするために

<内容紹介>小児病棟の入院管理に必要な知識を簡潔にまとめました。「see(見る)ではなくobserve(観る)。そして、正しさより優しさ」「診療セッティングで正常・異常の判断の閾値は変わる」「No assessment, no test」「下痢があっても虫垂炎! 膿尿があっても虫垂炎! 腹痛がなくても虫垂炎!」「外傷診療はスピードが命、中毒診療は知識が命」など、実践に裏打ちされたゴールデンルールが満載です。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。