- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第2回]上肢の自主トレーニング

医学界新聞プラス

[第2回]上肢の自主トレーニング

『脳卒中の機能回復――動画で学ぶ自主トレーニング』より

金子唯史

2023.10.27

脳卒中の機能回復 動画で学ぶ自主トレーニング

脳卒中患者は機能回復のために継続的な訓練が必要なことから,発症後の自主トレーニングやオーダーメイドなリハビリテーションプログラムが求められる。早期からの機能回復には療法士の経験値や力量が問われるものの,外来の限られた時間や医療保険適用の日数制限の中で適切に対応できていないケースも多い。

新刊『脳卒中の機能回復 動画で学ぶ自主トレーニング』では脳卒中の基礎知識はもちろん,プログラム作成時の基本となる患者の機能評価の手順や自主トレーニングの方法などが,豊富な写真や約30時間にわたる動画と共にエビデンスを交えて解説されています。リハビリテーションの現場で実践的に活用できる点が本書の特長です。

「医学界新聞プラス」では,神経学的評価,上肢の自主トレーニング,家族もできる可動域トレーニングの内容を一部抜粋し,全3回でご紹介します。

Level 1

曲がる指を改善! 手指伸展ストレッチ

負荷量 伸ばした位置で保持:5秒×10回

自主トレ効果 日常的に指が屈曲してしまう方におすすめです.指が拘縮するのを防ぎ,伸びやすい状態を保ちましょう.

(右)指が伸びたら,手掌を天井に向け肘を伸ばす

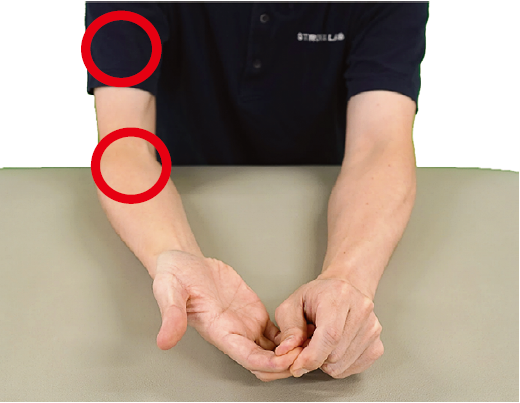

運動 指の根元(MP関節)から安定させる

指を伸ばすときは,指の根元(MP関節)を反対の親指で安定させてから,指を伸ばしていきましょう.

感覚 一気に伸ばさず,ゆるみやすい方向に伸ばす

筋肉がゆるみやすいスピードや方向は人それぞれです.伸ばしやすい方法を探しながら行いましょう.

環境 肘をついて行う

肘をテーブルや車椅子のアームサポートに乗せることで腕が安定し,運動が行いやすくなります.

注意点・禁忌

指先から伸ばしたり,無理に伸ばそうとすると,過剰に筋肉が刺激されて指の付け根が伸びにくくなります.

肘や上腕などしっかりゆるんでいるか常に意識しましょう.

Level 1

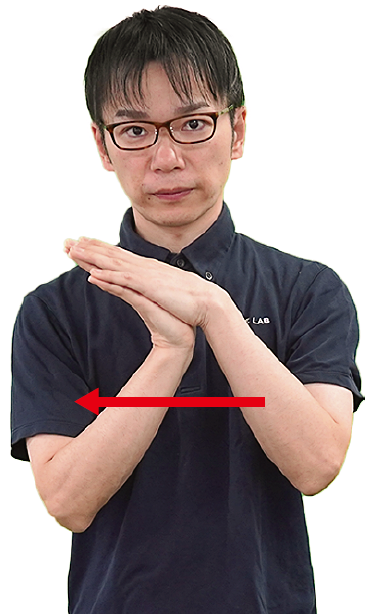

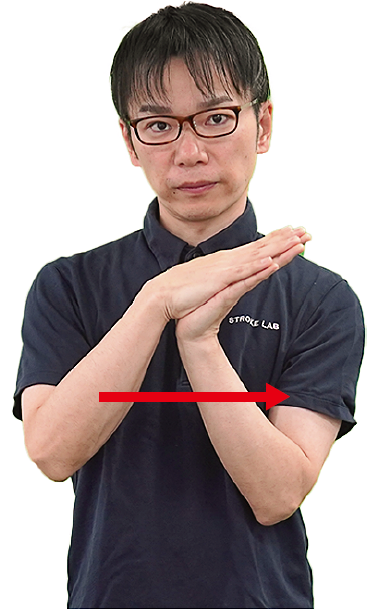

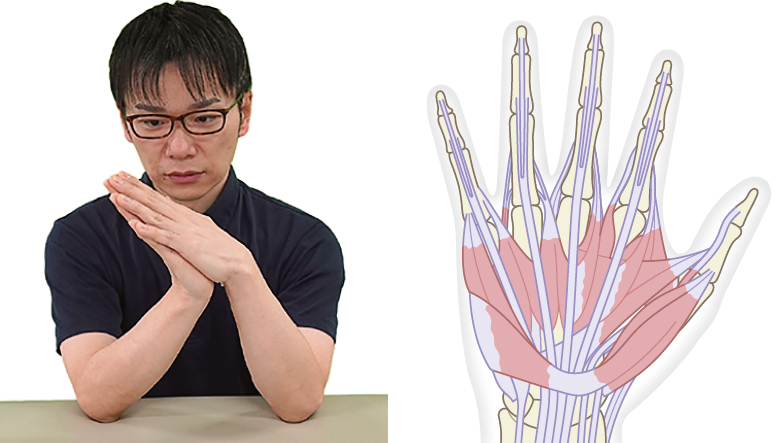

手掌面を合わせ感覚を取り戻す! 手首の運動

負荷量 繰り返し:1往復×10回2~3セット

自主トレ効果 手掌面がしっかりと接触することで,普段感じることのない感覚が手掌に入力されます.手の機能を回復させるには,手掌の感覚は重要な要素です.

運動 手首から動かす

手首を倒す角度は徐々に広げていきましょう.手首の動きを意識し指先に力が入りすぎないよう注意します.感覚への意識も大切です.

感覚 手掌から指先に.指の間の筋を刺激

指の間には多くの筋肉が走っています.

指の間を意識してほぐすようにしましょう.

環境 テーブルや家族協力とともに

運動中に姿勢が崩れやすい方はテーブルに肘を乗せたり,家族に協力してもらいながら行いましょう.

応用

曲がる・硬い手首や指にはマッサージガンが効果的です.

筋肉が密集している手首にマッサージガンを当て,強度や時間を調整しながら活用してみましょう.

一方で刺激が強いと硬くなる場合もあるため注意も必要です.

Level 1

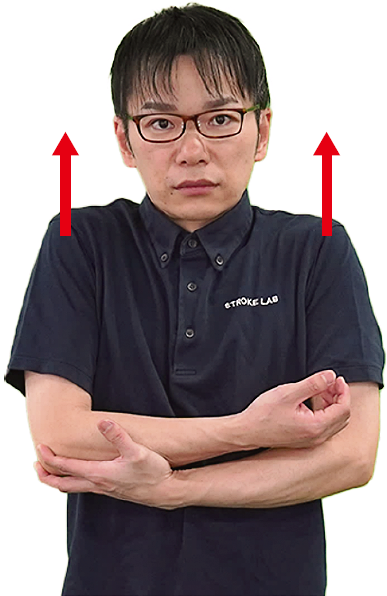

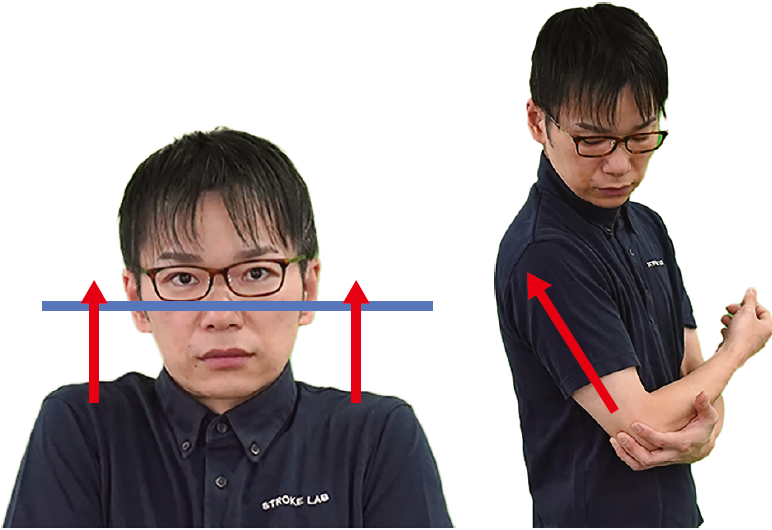

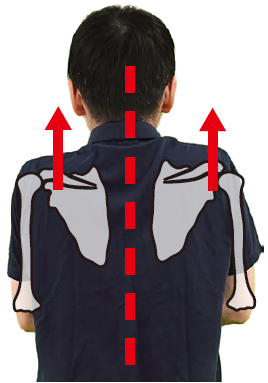

肩甲骨の可動性アップ! 痛みや亜脱臼の予防

負荷量 保持:5秒×10回

自主トレ効果 肩甲骨の可動性を確保することは,肩の痛みや亜脱臼の予防に効果的です.肩関節のトレーニングを行う前には,肩甲帯の動きをよくしておきましょう.

運動 肩を上げる高さは耳のラインをめざして

できる限り肩を対称的に上げることで,肩関節周囲筋の賦活,亜脱臼の改善につながります.

感覚 肩を安定させるよう,肘をサポートする

麻痺側上肢を支える際,軽く肩関節に力を送ることで,肩関節の感覚入力につながります.

環境 目で見て確認

鏡を見てどれぐらい肩が上がっているかを確認することで,よりイメージしやすくなります.

注意点・禁忌

- ❶体をまっすぐにして行うことで,肩関節に痛みが生じにくくなり,より効果が得られやすくなります.

- ❷肩を回すのではなく,上げて,止めて,下げる運動です.上腕骨や肩甲骨の動きを意識し,呼吸に合わせて行いましょう.

Level 2

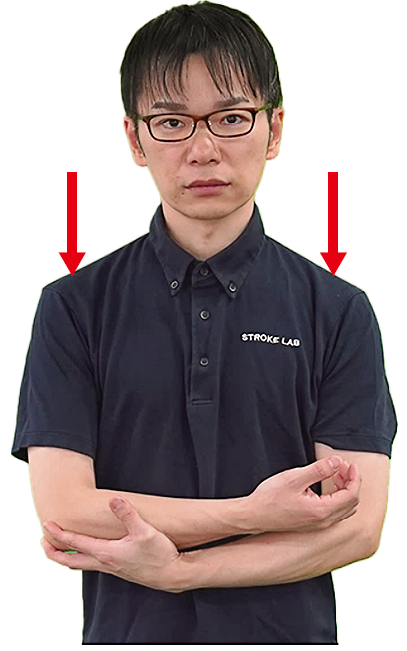

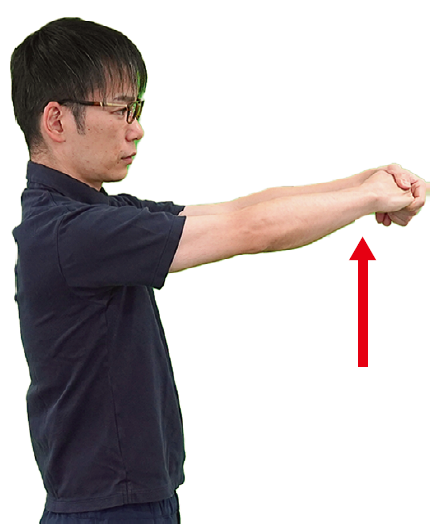

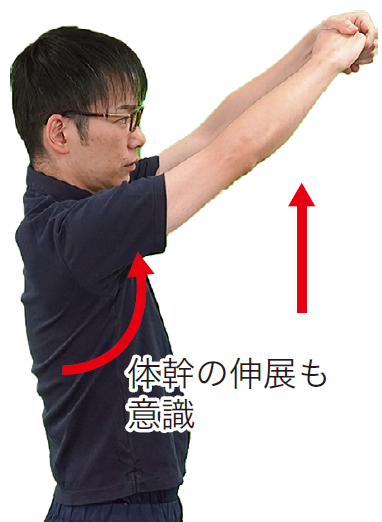

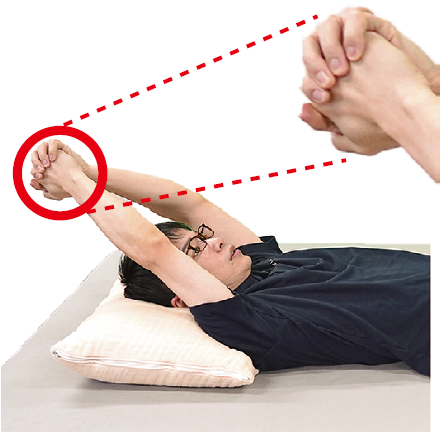

肩の可動域改善とコントロールの運動

負荷量 繰り返し:10回2~3セット

自主トレ効果 麻痺側上肢は,日常生活で挙上する機会が減少するため,可動域を確保しておくことが重要です.このトレーニングで肩関節の拘縮を予防しましょう.

運動 手を降ろす際はゆっくり行う

降ろすコントロールを行うことで,筋力向上や空間上での保持ができる可能性があります.

感覚 非麻痺側のサポート

非麻痺側で麻痺側の肩に圧を軽く加えると,肩関節周囲の筋肉に刺激が入りやすくなります.

環境 サポートの量を減らす

動作に慣れてきた際に手全体でなく指1本で麻痺側手を支えることで,難易度を調整することが可能です.

応用

寝たままでも肩の運動が簡単にできるため,肩の痛みや麻痺が重度な方でも行うことができます.両手をしっかりと組んで行うことで,手にも刺激を与えることができます.肩甲骨が過剰に挙上せず,肘が曲がらない範囲で行いましょう.

※書籍では以降に下記に示す上肢の自主トレーニングも解説しています。

硬くなった肩に効く外旋ストレッチ

上肢を外側に開き,肩の支持性を高める

全指を丁寧に動かし,指の分離を促す練習

簡単! 膝を使って指ストレッチ

腕のつっぱり解消! クイックストレッチ

前腕と手首の連動で前腕回内外ストレッチ

肘伸展筋を活性化! 手指の緊張を和らげる

物を持てるように! 手首背屈運動

麻痺側上肢で身体を支える運動

寝ながらストレッチで上肢の筋緊張改善へ

肘のストレッチで脇の下のつまり感を軽減

ボールを使って手の感覚を取り戻す

手の筋肉を活性化するボールトレーニング

肩甲骨エクササイズ 立位姿勢バージョン

バランス能力の改善! 上肢振りトレーニング

生活での上肢使用頻度を上げるトレーニング

肩外旋+肘伸展で回旋複合コントロール

※本書の制作に携わった株式会社STROKE LAB ニューロリハビリ研究所のHPはこちらから!

脳卒中の機能回復――動画で学ぶ自主トレーニング

当事者のニーズを個別に解決!

自主トレーニングの新しいカタチ

<内容紹介>脳卒中患者のリハビリに携わる療法士に向けた革新的なガイドブックが誕生。本書は30時間に及ぶYouTube動画と連携し、療法士が患者に対して、より個別化された自主トレーニングの提供や実践的な説明、指導を行うための手引き書となっている。機能回復に必要な情報や評価手順、家族でも実施可能なトレーニングなど、療法士や患者家族が知りたい情報も豊富に収載。学生の臨床実習から現場の療法士まで幅広い層に最適な一冊。

目次はこちらから

関連書籍

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。