- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第3回]家族もできる可動域トレーニング

医学界新聞プラス

[第3回]家族もできる可動域トレーニング

『脳卒中の機能回復――動画で学ぶ自主トレーニング』より

金子唯史

2023.11.03

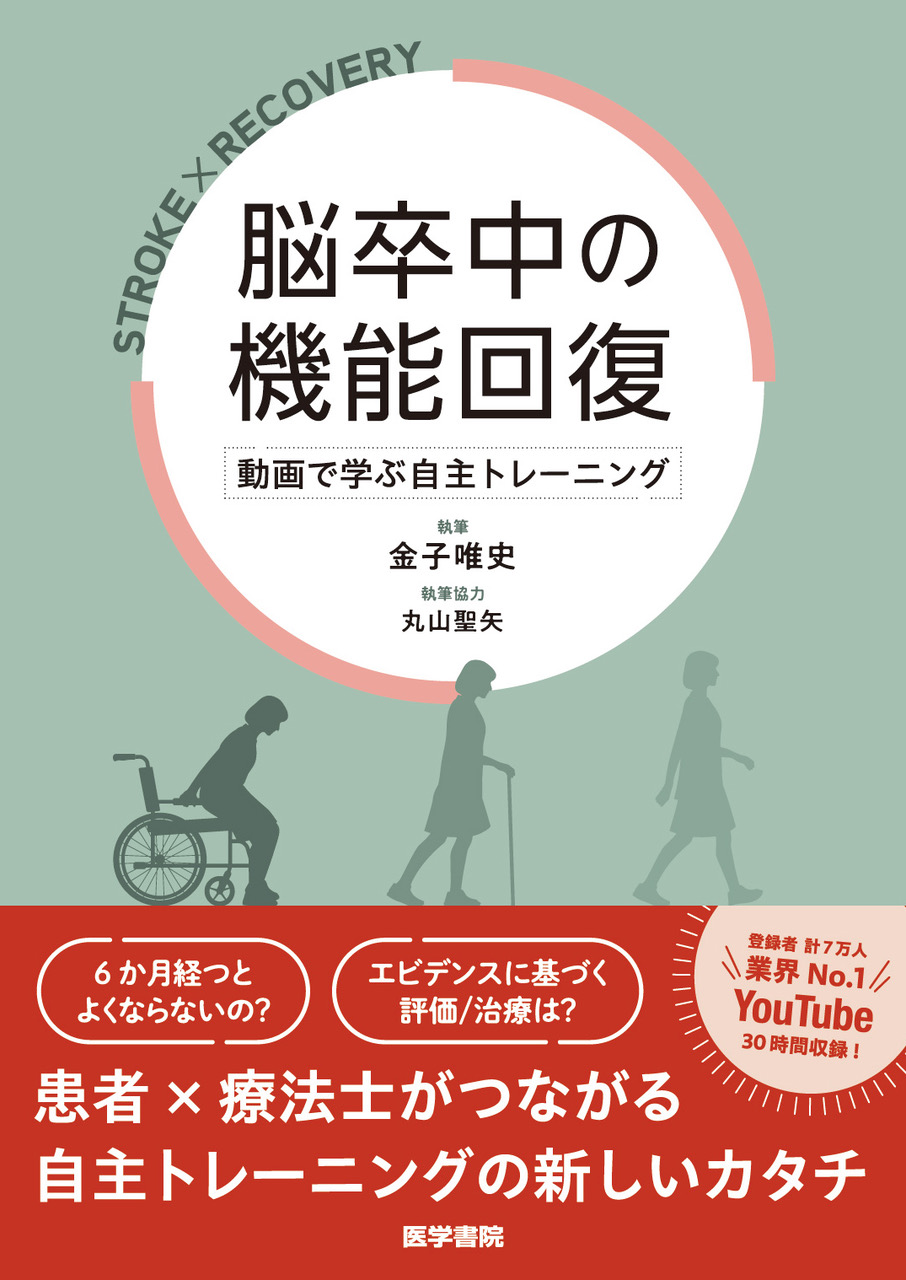

脳卒中の機能回復 動画で学ぶ自主トレーニング

脳卒中患者は機能回復のために継続的な訓練が必要なことから,発症後の自主トレーニングやオーダーメイドなリハビリテーションプログラムが求められる。早期からの機能回復には療法士の経験値や力量が問われるものの,外来の限られた時間や医療保険適用の日数制限の中で適切に対応できていないケースも多い。

新刊『脳卒中の機能回復 動画で学ぶ自主トレーニング』では脳卒中の基礎知識はもちろん,プログラム作成時の基本となる患者の機能評価の手順や自主トレーニングの方法などが,豊富な写真や約30時間にわたる動画と共にエビデンスを交えて解説されています。リハビリテーションの現場で実践的に活用できる点が本書の特長です。

「医学界新聞プラス」では,神経学的評価,上肢の自主トレーニング,家族もできる可動域トレーニングの内容を一部抜粋し,全3回でご紹介します。

股関節の構造と働き

股関節は「自由度」と「支持性」が重要

股関節は自由に動かすことが求められる関節です.ズボンや靴の着脱,階段の登りなどあらゆる動作で求められる動きになります.自由度が高い関節な反面,ちょっとした問題で可動域制限が出現しやすい関節です.

同時に股関節は体全体を安定させるための支持としての機能も求められる関節です.特に支持においては股関節伸展が重要な役割となります.歩く,立って歯を磨く,料理をするといったすべての動作で求められる関節の動きになります.

股関節2つの構造

股関節は肩関節よりも受け皿の部分が深く,臼状関節に分類されます.臼状関節は大腿骨が臼蓋(受け皿)に完全にはまり込んでいないため,関節が不安定になることがあります.しかし,関節唇があることで,足りない部分を補うことができ,筋肉や靱帯が関節の安定性を確保しています.

股関節の安定性には,大腿骨頭と臼蓋がどれほどかぶっているかを示す臼蓋被覆率が影響します.被覆率は股関節の屈曲では高く,伸展では低くなっています.股関節を伸展する際には,関節の不安定さが出現するため,股関節周囲の協調的な筋活動が求められます.

変形性股関節症や先天性臼蓋形成不全など,臼蓋や股関節に変形がある患者は,股関節を屈曲させて被覆率を上げることで,股関節が安定している状態を作り出すことが多いです.

股関節の屈曲と伸展

股関節屈曲

(右)膝を胸のほうに近づけるように股関節を曲げていきます.反対側の足が上がらないように注意してください.しっかりと股関節屈曲が行えたら,大殿筋が伸びるようにストレッチします.

※股関節手術後の方はご注意ください.

股関節伸展

(右)横向きのまま,上側の下肢を把持し,さらに片方の手で骨盤を持って安定させます.その後,後方へ下肢を引いていきます.股関節の屈筋が伸びるようにストレッチします.

※股関節手術後の方はご注意ください.

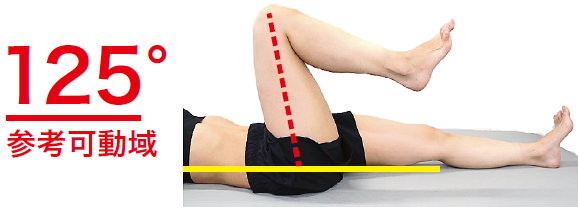

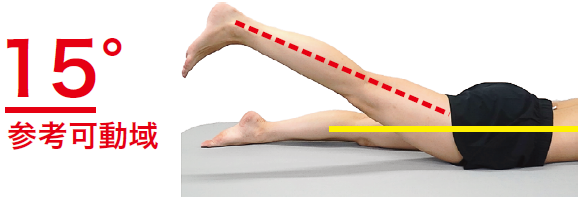

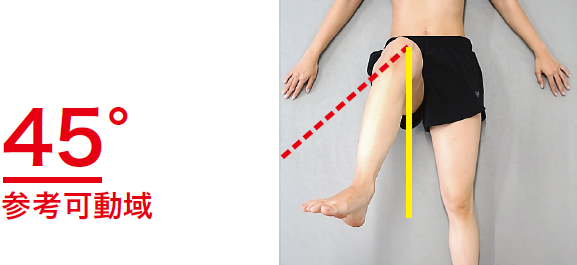

可動域チェック

移動軸:大転子と大腿骨外側顆を結ぶ線

移動軸:大転子と大腿骨外側顆を結ぶ線

股関節の外旋と内旋

股関節外旋

(右)❶自身の体と下腿を支えている手を使い,股関節を外旋方向に誘導します.❷膝関節の外側を支えている手で,股関節を最終外旋位まで動かします.

股関節内旋

(右)❶自身の体で股関節内旋を誘導し,膝関節外側を支えている手で股関節を安定させます.❷膝関節外側を支えている手で股関節を最終内旋位まで動かします.

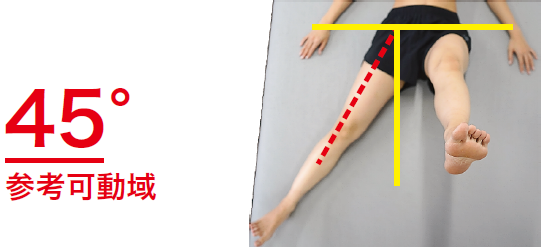

可動域チェック

移動軸:下腿中央線

移動軸:下腿中央線

股関節の外転と内転

股関節外転

(右)❶介助者は立てた膝と反対側の骨盤を固定します.❷膝を支えている手で股関節を外転方向に動かし,反対側の骨盤が浮き上がらないように固定します.❸最終可動域までストレッチします.

股関節内転

(右)❶介助者は立てた膝と同側の骨盤を固定します.❷膝を支えている手で股関節を内転方向に誘導し,同側の骨盤が浮き上がらないように固定します.❸最終可動域までストレッチします.

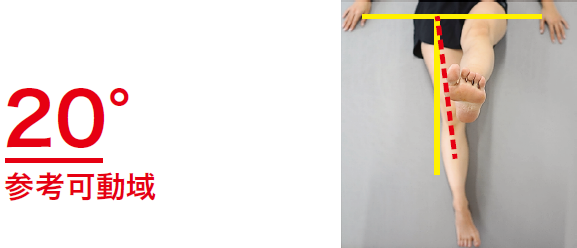

可動域チェック

移動軸:大腿中央線

移動軸:大腿中央線

※書籍では以降に下記に示す家族もできる可動域トレーニングも解説しています。

膝関節の構造と働き

膝関節の屈曲と伸展

足関節の構造と働き

足関節の背屈と底屈

足関節の外がえしと内がえし

肩関節の構造と働き

肩甲骨の挙上と下制

肩甲骨の屈曲外転と伸展内転

肩関節の屈曲と伸展

肩関節の外転と内転

肩関節の外旋と内旋

肘関節と前腕の構造と働き

肘関節の屈曲と伸展

前腕の回外と回内

手関節と手指の構造と働き

手関節の背屈と掌屈

リハビリテーションに役立つ歩行介助

リハビリテーションに役立つ移乗介助

科学的に正しい側臥位のつくり方

※本書の制作に携わった株式会社STROKE LAB ニューロリハビリ研究所のHPはこちらから!

脳卒中の機能回復――動画で学ぶ自主トレーニング

当事者のニーズを個別に解決!

自主トレーニングの新しいカタチ

<内容紹介>脳卒中患者のリハビリに携わる療法士に向けた革新的なガイドブックが誕生。本書は30時間に及ぶYouTube動画と連携し、療法士が患者に対して、より個別化された自主トレーニングの提供や実践的な説明、指導を行うための手引き書となっている。機能回復に必要な情報や評価手順、家族でも実施可能なトレーニングなど、療法士や患者家族が知りたい情報も豊富に収載。学生の臨床実習から現場の療法士まで幅広い層に最適な一冊。

目次はこちらから

関連書籍

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。