がんのリハビリテーション

実践者の拡充と均てん化に向けて

インタビュー 辻 哲也

2011.06.20 週刊医学界新聞(通常号):第2933号より

がん治療においては,患者の身体障害の軽減を目的とした,より侵襲性の低い治療の開発が進んでいる。それでもなお生じてしまうさまざまな機能障害の予防・軽減,運動能力の維持・改善を目的として導入されたのが「がんのリハビリテーション」(以下,がんリハ)だ。わが国では,2010年度診療報酬改定において「がん患者リハビリテーション料」(以下,がんリハ料)が保険収載されたが,医療者,患者双方に向けた普及・啓発やわが国の臨床に即したエビデンスの創出など,課題も山積している。本紙では,わが国のがんリハを牽引してきた辻氏に現状と今後の展望を伺った。

――がんリハ料の保険収載は,どのような変化をもたらしたのでしょうか。

辻 診療報酬改定によって変わったのは,まず疾患横断的な算定が可能になったことです。改定前のリハビリテーション料は疾患別(脳血管疾患,運動器,呼吸器,心大血管疾患)に分かれており,いずれかで算定しなければいけませんでした。ところが,がんの患者さんはがん自体あるいはその治療過程において,運動麻痺,摂食・嚥下障害,浮腫,呼吸障害,骨折,切断などさまざまな身体障害が起こり得るので,算定が難しかったのです。ですから,がんリハ料の新設によって"がん"というくくりで複数の合併症や機能障害に対応できるようになったのは,非常に有意義なことだと思います。

次に特徴的なのは,すべての病期をカバーできるようになったことです。

――どんな点が変わったのですか。

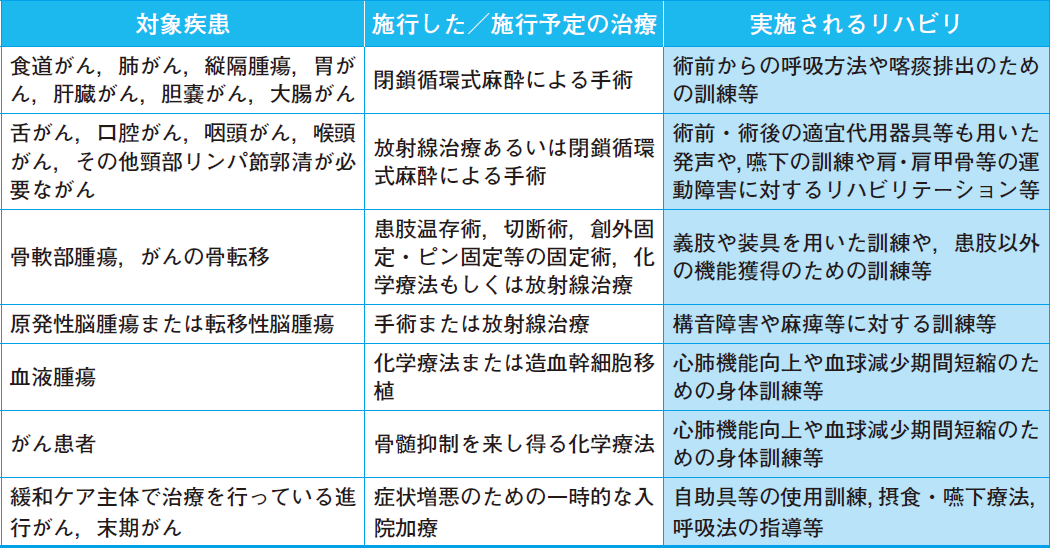

辻 がんリハは,1981年にJ. Herbert Dietzが提唱した「予防,回復,維持,緩和」という分類を基に考えられています。ただ,がん医療にかかわるリハスタッフも限られるなかでは,機能障害が起きた患者さんの機能回復を中心にリハが導入され,障害や合併症の予防に関しては十分な対応がなされていませんでした。新設されたがんリハ料では,放射線治療や化学療法,手術などによる後遺症や合併症の予防,軽減のための予防的リハが算定できるようになっているので(表),今後さまざまな取り組みが広がっていくと考えられます。

各施設の状況に応じたリハ介入の基準づくりを

――予防的リハとは,具体的にどのように行われるのでしょうか。

辻 リハ科が介入するのは,基本的に主治医からの依頼を受けた患者さんです。手術予定の患者さんの場合,まず術後に想定される障害とそれに対するリハについて,社会復帰までの見通しも含め説明することが重要です。患者さんの不安の軽減につながるだけでなく,リハスタッフと面識を持つ機会ともなり,術後スムーズに介入できます。

また,術後リハのリハーサルも行います。例えば,開胸・開腹手術後は,痛みや麻酔の影響で呼吸が浅くなり,肺機能が一時的に落ちてしまいます。そうすると,肺炎や痰詰まりなどの合併症を起こしやすくなるため,予防のための腹式呼吸やインセンティブ・スパイロメーターを使った呼吸法,痰の出し方などの訓練を行うのです。

――前もって起こり得る事態とその対処法を知っておくことで,患者さんの動機付けにもつながりますね。

辻 私たちもそのように考えています。術前に介入するもう1つの目的は,患者さんのリスク評価です。既往歴,呼吸機能,麻痺や腰痛・膝痛の有無,理解力や認知力の現状などを評価し,術後,何に重点を置いて介入すべきか,スクリーニングを行うことは非常に重要です。

手術件数の多い医療機関ではすべての患者さんに介入するのは難しいでしょうし,自施設の状況に応じて,リスクの高い方はリハ科,年齢が若く呼吸機能に問題なく過ごしている方は看護師が介入するなど,基準を設けておくとよいと思います。ただその際,スタッフ全員が同じ指導を行えるようパンフレットを共有化したり,何らかの問題が生じたときにすぐにリハ科にコンサルトできるような体制を整えておくことが必要となります。

――がんリハ料は,入院中の患者さんのみに適用されています。外来受診の患者さんにはどのようにかかわっているのですか。

辻 入院から手術までの時間が非常に短くなっている今,入院前の外来リハは不可欠ですが,その多くが実質サービスになってしまっています。治療の後遺症が続いている患者さんへの外来対応も必要なので,外来でも算定できるように今後要望を出していきたいと考えています。

一方で,がんリハ料を算定するためには厚労省の委託事業である「がんのリハビリテーション研修」を修了したリハスタッフでなければならないなど要件があるため,がんリハ料を算定できている医療機関はまだまだ少ないのが現状です。

――まずは普及・啓発のための取り組みが必要だということですね。

辻 はい。がんリハ料の要件には具体的な疾患名も挙げられているので(表),一見リハが必要だとは思われないような,化学療法や造血幹細胞移植などを行っている患者さんに対しても,リハという観点からかかわる必要があるという意識を医療者が持つきっかけにもなっています。これを機に,これまでリハ科とのかかわりが少なかった診療科にも働きかけていきたいと考えています。

ガイドライン,グランドデザインをたたき台に,臨床研究を推進

――普及・啓発のためには均てん化も重要な課題ですね。

辻 現在,日本リハビリテーション医学会の「がんのリハビリテーションガイドライン策定委員会」において,診療ガイドラインの作成に取り組んでおり,今年中には試案を提示する予定です(註)。...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

辻 哲也(つじ・てつや)氏 慶應義塾大学医学部腫瘍センター リハビリテーション部門 部門長

1990年慶大医学部卒。99年医学博士号取得。2000年英国ロンドン大付属国立神経研究所リサーチフェロー,02年静岡県立静岡がんセンターリハビリテーション科部長を経て,05年慶大リハビリテーション医学教室講師,11年より現職。周術期から緩和ケアまで,がんのリハビリテーション全般に携わる。日本リハビリテーション医学会「がんのリハビリテーションガイドライン策定委員会」では委員長を務める。近刊に『がんのリハビリテーションマニュアル――周術期から緩和ケアまで』(編集,医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください

『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26

-

医学界新聞プラス

[第3回]冠動脈造影でLADとLCX の区別がつきません……

『医学界新聞プラス 循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.05.10

-

医学界新聞プラス

[第1回]ビタミンB1は救急外来でいつ,誰に,どれだけ投与するのか?

『救急外来,ここだけの話』より連載 2021.06.25

-

医学界新聞プラス

[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?

『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05

-

対談・座談会 2025.03.11

最新の記事

-

対談・座談会 2025.04.08

-

対談・座談会 2025.04.08

-

腹痛診療アップデート

「急性腹症診療ガイドライン2025」をひもとく対談・座談会 2025.04.08

-

野木真将氏に聞く

国際水準の医師育成をめざす認証評価

ACGME-I認証を取得した亀田総合病院の歩みインタビュー 2025.04.08

-

能登半島地震による被災者の口腔への影響と,地域で連携した「食べる」支援の継続

寄稿 2025.04.08

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。