大学病院が直面する危機

対談・座談会 相良 博典,大鳥 精司

2025.03.11 医学界新聞:第3571号より

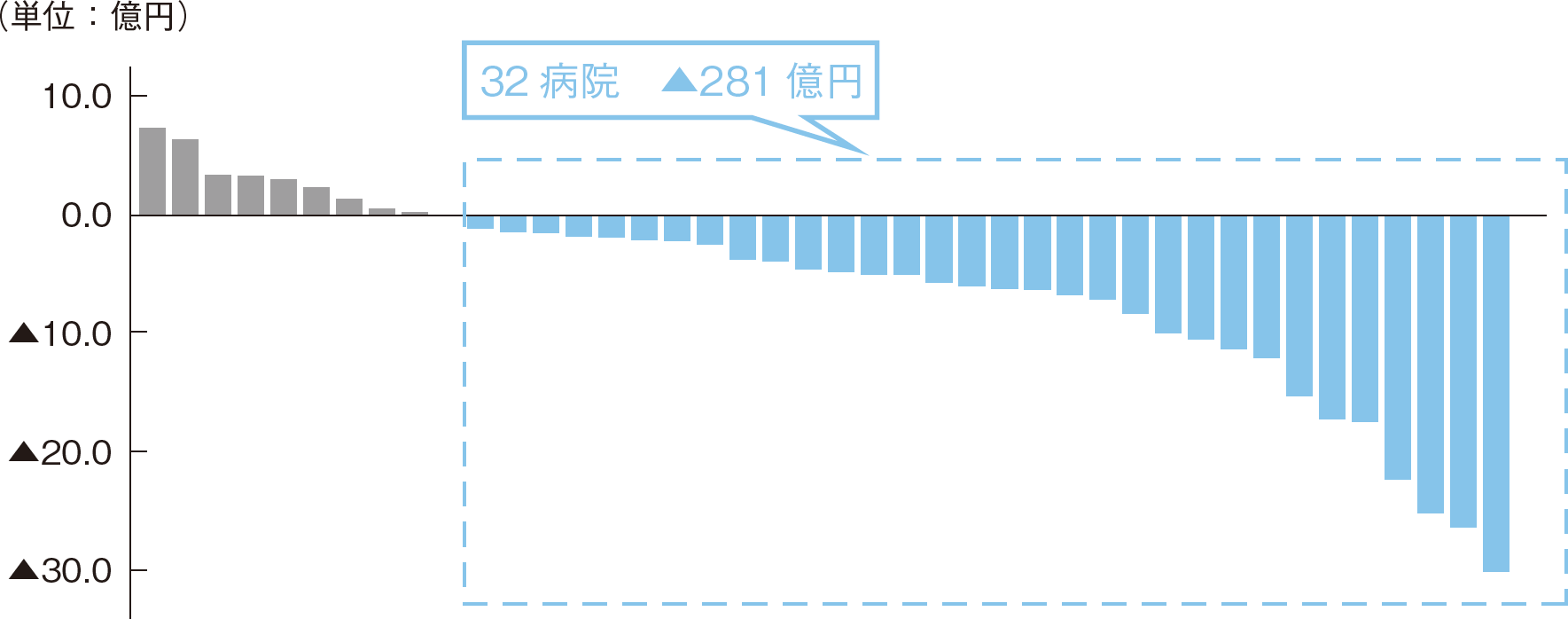

2024年10月,国立大学病院長会議(NUHC)が発表した2024年度収支見込みでは,全国42の国立大学病院のうち32施設が赤字を見込み,国立大学病院全体での赤字額は250億円以上に上ることが明らかになった(図1)1)。

背景には物価高騰や人件費の上昇による支出増があり,国立大学病院の存続そのものが危ぶまれる状況にある。また大学病院全体に目を向けても同様の状況を呈しており,早急な対応策が求められている。

大学病院の経営難により生じる問題とその打開策について,NUHC会長の大鳥氏と,全国医学部長病院長会議(AJMC)の会長を務める相良氏が語った。

全体42の国立大学病院のうち,32の施設が収支マイナスの見込み(赤字は計281億円)。国立大学病院全体ではマイナス254億円の収支見込み。大学本部からの支援等は含まれていない。

相良 私は昭和大学病院の病院長を務める傍らで,全国の国立・私立大学の医学部長(医科大学長),大学病院長を会員とする全国医学部長病院長会議(AJMC)の会長を昨年から拝命しています。大鳥先生とは大学病院運営に関連するさまざまな会議でお会いしていますが,こうしてじっくりお話しできる機会はなかなかありませんでしたのでうれしいです。

大鳥 こちらこそ,このような機会は光栄です。私も昨年から千葉大学病院病院長,ならびに国立大学病院長会議(NUHC)の会長に就任しました。本日はそれぞれが院長を務める病院の個別事情はもちろん,国立と私立の違いという切り口や,おのおのが会長を務める病院長会議での情報を踏まえた,より全体的な視点での議論をできれば幸いです。

アフターコロナの大学病院

相良 国立大学病院の多くが赤字であるように(図1)1),大学病院経営の危機を語る上で,コロナ禍の影響は避けて通れません。AJMCの調査によれば,大学病院における2020年度の外来の初診患者数は対前年度比で約16%減りました2)。現在も,コロナ禍前の患者数には届いていません。入院患者数も同様に減少しており,どの大学病院も外来・病床の稼働率を上げるために試行錯誤していることと思います。

大鳥 病床稼働率の低下は深刻です。当院はもともと850床を有しているものの,全てを開放していても稼働率は低く,採算もとれないことから,現在は1フロア分の病棟を閉鎖し計805床で運営しています。

相良 外来と入院による収入が減少する一方で,外科の先生方の頑張りもあり,手術件数だけはどうにかコロナ禍前に迫る回復の兆しを見せています。しかし今後は働き方改革の影響もあり,思うように伸びていくかはわからないのが正直なところです。

大鳥 また,COVID-19の感染症法上の位置付けが5類に移行したことにより,病床確保料などの国からの補助金は一律にカットされてしまいました。経営的にダメージを受けている病院は多いはずです。

相良 5類へ移行したとはいえ,高度急性期医療を担う医療機関やその他の特定機能病院では,COVID-19感染者が出れば2類相当の感染症と同等の対応を取らねばならない現状があります。ゾーニングや患者の受け入れ制限は収益面のマイナスだけでなく医療従事者の負担増加にもつながりますので,この状況を問題視しています。

高度な医療を提供するほど赤字が膨らむいびつな構造

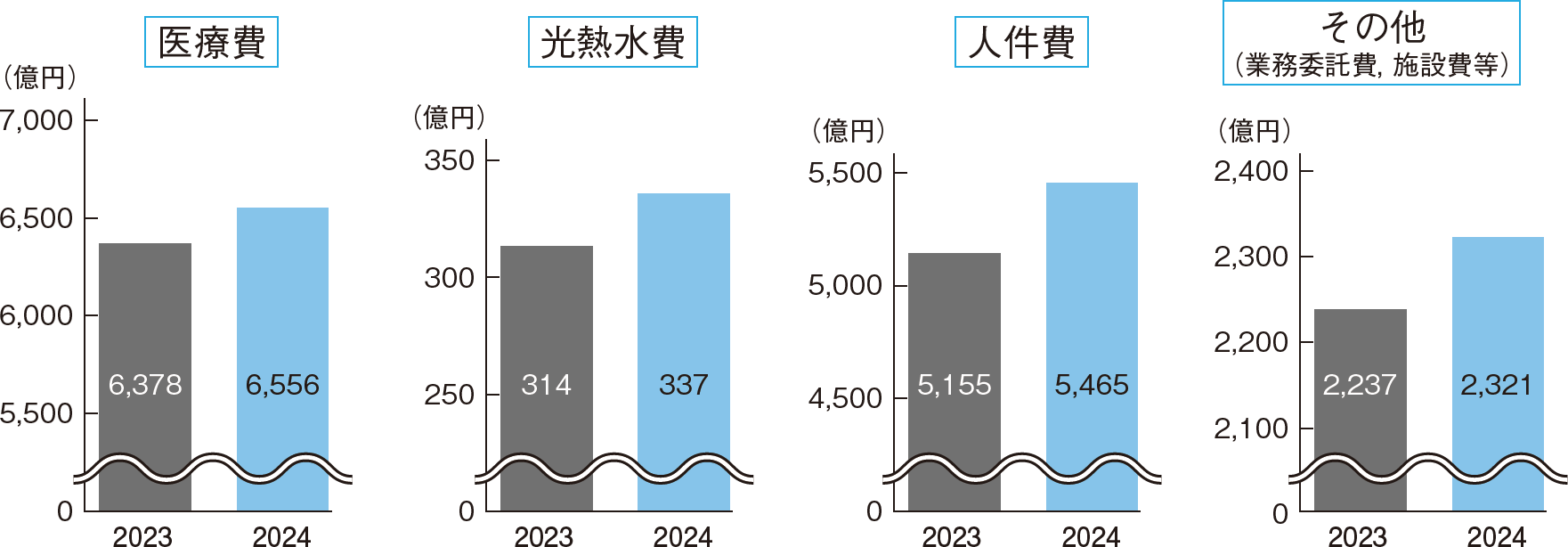

大鳥 ここ数年の傾向として,現場や経営層のさまざまな努力により営業収入自体はなんとか増加している大学病院は少なくありません。しかし,大半の病院は支出増加が収入増加を大きく上回るせいで,結果的に増収減益による赤字に陥っています。支出増加の根幹にあるのは諸経費の深刻な高騰です。NUHCの調査では2024年度の医療費や光熱水費,人件費などは軒並み昨年度を大きく上回りました(図2)1)。

数値は42国立大学病院の合計を示す。医療の高度化に伴い高額な医薬品,材料の使用料増により医療費が増加した。またエネルギー価格高騰により光熱水費も増加し,働き方改革,人事院勧告の影響で人件費が増加した。さらに,業務委託費や老朽化が進む施設への投資による経費も物価高騰に伴い増加している。

相良 物価の高騰により建設費や業務委託費が増加したことで,老朽化が進む施設の建て替えや設備投資も思うように進められなくなってきています。建設予定だった病院や関連施設も,想定の倍以上に予算が膨らんでしまい計画そのものが中止に追い込まれた話も耳にするようになりました。そうしたケースは今後も増えていくでしょう。

大鳥 支出の中でも大学病院にとって特に由々しき問題と感じているのは,医療費の部分です。医療の高度化に伴い,医薬品の費用や機器の維持費は増加の一途をたどっています。患者のためにハイレベルな医療を提供しようとすればするほど医療費がかさみ,マイナスが膨らんでしまう。大学病院に求められる医療水準を考えると,こうしたいびつとも言える状況には疑問を感じざるを得ません。このまま状況が改善されず赤字が続けば,倒産する大学病院が数年以内に出てきてもおかしくありません。附属病院を有する大学にとっては病院の収益が法人全体に占める割合が5割以上であることも珍しくないです。恒常的に赤字を生み出してしまう構造的な問題は,病院だけではなく,日本の大学法人経営といったさらに大きな枠で憂慮すべきテーマだと考えます。

相良 同感です。大学法人という観点では,総合大学であれば病院以外の収益源も確保できる手立てがあるものの,医科の単科大学はそうした手立てもないためにさらに厳しい状況にあると想像します。かと言って,赤字が膨らんだ大学病院が医療費を抑えるために高度医療の提供を控えてしまえば,最終的には国民の健康にとって不利益が生じることになります。高度医療の提供を健全に続けられるだけの環境整備は,日本全体にとっても喫緊の課題です。

臨床偏重により失われるアカデミアとしての魅力

相良 国立の大学病院は,運営費交付金という形で運営費の約25%近くを国からサポートしてもらっています。私立の場合は経常費補助金がこれに近いですが,こちらは運営費の約2.5%と割合が大きく下がるため,自力で収益を上げるために国立以上に努力をしなくてはならないと感じています。診療実日数を例に挙げれば,土曜日や日曜日も診療する私立の大学病院は多いです。言い換えれば,そこまでしないと立ち行かないほどにギリギリの経営状況の施設が多いのです。

大鳥 休日に稼働する流れは,実は国立の大学病院にも来ています。祝日の月曜日は休みとせずに通常どおり稼働したり,手術に限り土曜日も実施したりといったスタイルに変更する施設が出てきています。そうなれば当然休みが減るので職員から不満も生じるわけですが,国立の場合はさらに賃金の問題が絡んできます。国立の大学病院の場合は医師ではなく「教員」として雇用されていることもあり,私立や民間の病院と比較した際の給与の開きは大きいです。こうした点が,人材確保を難しくする極めて大きな一因になっていると感じます。

相良 経営難への策として前述のように診療時間を増やす策を講じた結果,研究や教育に割く時間がさらに減少しているという問題も悩ましいです。臨床,教育,研究の3本柱は本来,大学病院の役割であると同時に魅力でもあるわけですが, 現状はあまりにも臨床偏重になっています。

大鳥 そうですね。また,働き方改革による勤怠管理の徹底で超過勤務分の人件費が激増していますから,人件費を抑えるべく職員の勤務時間のどこを削るかを考えた場合に,診療よりも学生の教育に充てる時間がまず候補になる可能性があります。現在の医学教育は臨床参加型実習がトレンドになってきているものの,現場では診療業務が多忙なために,医学生を教育するための時間を確保するのがすでに難しくなっています。

相良 研究面に関しても同様の懸念があります。本来は研究に没頭しなければならない助教クラスでも,研究に対しての時間をなかなか割けない状況が浮き彫りになっていますから,研究意欲のある方にとってアカデミアとしての魅力が低下していることは事実でしょう。

大鳥 日本は20年ほど前までは世界でもトップクラスの研究力を持っていたにもかかわらず,現在は先進国で最低の部類にまで低下してしまいました3)。しかも,医学を含めた全ての研究分野を対象とした文部科学省の調査によれば,被引用数が0~3回のいわゆる「ほとんど読まれない」論文の割合は他の先進国よりも高いのです4)。研究のための十分な時間は確保できぬままに薄い内容の論文ばかりを量産している現状には,個人的にも危機感を覚えます。今の状況が続けば,日本の医学研究力は低下する一方です。

財源の確保に向け,国全体を巻き込んだ議論を

相良 今後大学病院の経営を改善していく中では,財政面の立て直しが最優先の課題です。しかし,診療による収益増には限度があり,教育・研究との兼ね合いもあります。そうすると今後は,物価高騰や社会状況なども踏まえながら診療報酬をこれまで以上に上げていく必要があるのではと思うのです。極論,大学病院が担う高度な医療機能や研究・教育機関としての使命までを踏まえた,通常とは別建ての診療報酬の設計をするくらいのことがなければ,この状況は変わらないと思います。

大鳥 国が本気になって動かなければ財源の確保は難しいですよね。診療報酬の改定はもちろんのこと,大幅な制度変更という意味では消費税に関する議論が進むことを望んでいます。保険診療には消費税の負担がないにもかかわらず,病院側の持ち出しとなる医療費や設備投資には消費税の負担がありますから,これが解消されればかなりの財源が確保できるだろうとの思いがあります。

相良 国に働きかける上では,国民全体をこの議論に巻き込むことが重要です。医療従事者がどのような働き方をしていて,医療機関の収益構造はどうなっているのかを,少しでも理解していただくことが問題意識を共有するための第一歩なのかなと。

大鳥 加えて,各自治体の理解もばらつきが大きいので是正が必要と感じています。千葉県は知事の理解を何とか得られていますが,都道府県が非協力的なために必要な支援が得られていない国立の大学病院は,驚くべきことに半数にも及んでいます。AJMCやNUHCからも継続的に働きかけて,国や自治体のサポート体制を構築していかなくてはなりませんね。

大学病院の存続は国民の健康に直結する社会課題

相良 大学病院は地域医療のインフラであり,最後の砦でもあります。ですからここまで議論してきたような経営難や大学病院の魅力低下の話を突き詰めていくと,最終的には地域医療の崩壊につながると考えています。大学病院からの医師派遣の取りやめに関するニュースも出てきているように,すでに崩壊が始まっている部分もあるのですが,世間の危機感はまだまだ低いように感じるのも正直なところです。

大鳥 もしかすると,大半の国民からすれば大学病院の問題はあくまで各施設レベルの問題に感じられてしまい,自分たちが生活する地域全体にとっての問題としてはイメージしにくいのかもしれません。

相良 大学病院の存続が国民全体の健康に直結しているということを,私たちからも発信していく機会を増やしていく必要がありますね。高度な臨床・研究機能とそれらを基盤とした教育機能,この三位一体の役割は大学病院だからこそ果たし得るものであり,日本社会にとって欠かすことはできないものです。経営の悪化によりそれらの機能が損なわれたり,大学病院自体の存続が危ぶまれたりする事態は,何としても防がなくてなりません。

大鳥 今後の日本が世界の中でどういう立ち位置をめざすかを考えた時にも,諸外国に比べて医療は最大のアドバンテージだととらえています。創薬や新たな医療技術などのイノベーションを生み出していくためにも,大学病院の存在は重要になるはずです。国民の理解を得ながら,国全体として後押しをしていただけるよう努めていきたいです。

(了)

参考文献・URL

1)国立大学病院長会議.国立大学病院収支状況調査について(報告).2024.

2)全国医学部長病院長会議.新型コロナウイルス感染症が大学病院経営に与えた影響(2020年度).

3)豊田長康.今後の医学教育の在り方に関する検討会.日本の〔医学〕研究競争力を低下させないために.2024.

4)文科省科学技術・学術政策研究所.科学研究のベンチマーキング2023.

相良 博典(さがら・ひろのり)氏 昭和大学病院 病院長 / 全国医学部長病院長会議 会長

1993年獨協医大大学院医学系研究科修了。同年に英サザンプトン大留学。2009年4月より獨協医大越谷病院 呼吸器内科主任教授を務めたのち,13年に昭和大医学部内科学講座・呼吸器アレルギー内科学部門の主任教授に就任。17年より,同大病院内科学講座主任・副院長を務める。20年4月より現職。24年から全国医学部長病院長会議の会長を務める。

大鳥 精司(おおとり・せいじ)氏 千葉大学病院 病院長 / 国立大学病院長会議 会長

1994年千葉大医学部卒。2001年同大大学院修了。博士(医学)。02年米カリフォルニア大サンディエゴ校に留学。03年から千葉大大学院医学研究院整形外科学にて助教を務め,16年教授に就任。18年同大大学院医学研究院副研究院長,同大病院・浦安リハビリステーション教育センター長を兼任。24年より現職および国立大学病院長会議の会長を務める。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。