能登半島地震による被災者の口腔への影響と,地域で連携した「食べる」支援の継続

寄稿 中久木 康一,長谷 剛志

2025.04.08 医学界新聞:第3572号より

災害時の口腔健康支援と「食べる」支援の連携の必要性

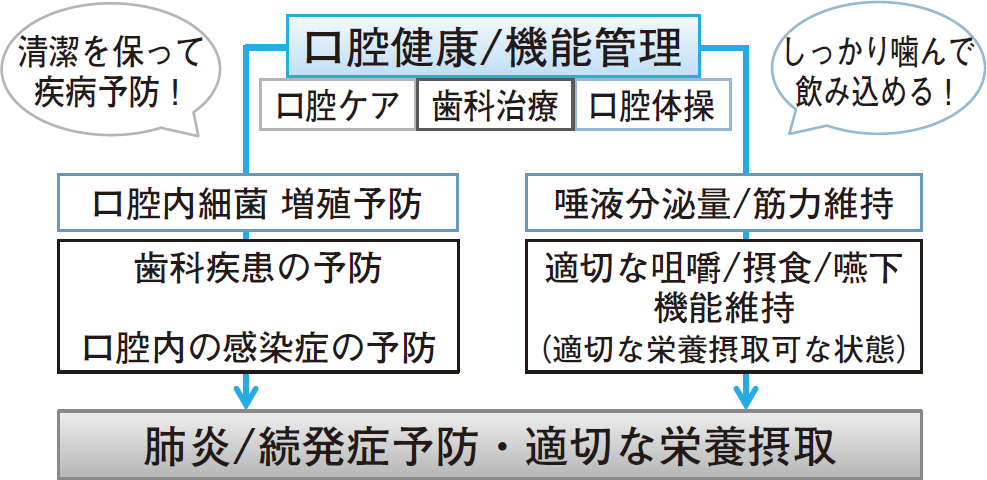

災害時には多様な保健医療支援活動が行われる。医療救護というよりも生活支援に近い健康維持活動もある。歯科においては,地域の歯科診療所が再開するまでは除痛や咀嚼の回復のための応急歯科診療支援も行うが,同時に,過去の大規模震災において災害関連死の3割近くを占めてきた肺炎を予防するための歯科保健活動も行われる。口腔衛生を維持する口腔ケア・用品の提供や指導は歯科疾患や誤嚥性肺炎の予防を,そして口腔機能を維持する口腔健康体操はオーラルフレイルの予防や適切な栄養摂取を通じた健康の維持を目的としている(図1)。2024年能登半島地震後の対応においては,JDAT(Japan Dental Alliance Team:日本災害歯科支援チーム)の派遣による被災地での歯科保健活動を中心とした支援は1月中旬から3月中旬にかけて行われ,歯科診療支援や1.5次避難所支援は4月末まで継続された。

被災後のインフラが整わない生活は,誰しもが体調を崩しやすくなる。普段から医療やケアを受けていた高齢者や有病者・障害者などの災害時要配慮者が,被災によって医療やケアを受け続けられなければ体調管理は困難となる。逆に言えば,被災時に地域における医療やケアの提供体制がなるべく落ちないようにする対策とともに,被災時にどう補うのかという検討や準備がなければ,災害関連疾病の発症は防ぎ得ない。また,被災に特徴的な健康課題もあり,これらに地域で対応するには,普段からの健康支援における多職種連携が成り立っていることが肝要である。そのようなネットワークがあって初めて,外部からの支援も効率的に活用できると考える。

こうした背景から,日本災害医学会では2023年より“災害時「食べる」連携委員会”を立ち上げ,地域において多職種による災害時の「食べる」支援の連携を構築するための研修会を試行している。

(執筆:中久木)

能登半島地震後に増加した口腔症状や疾病と,口腔ケア

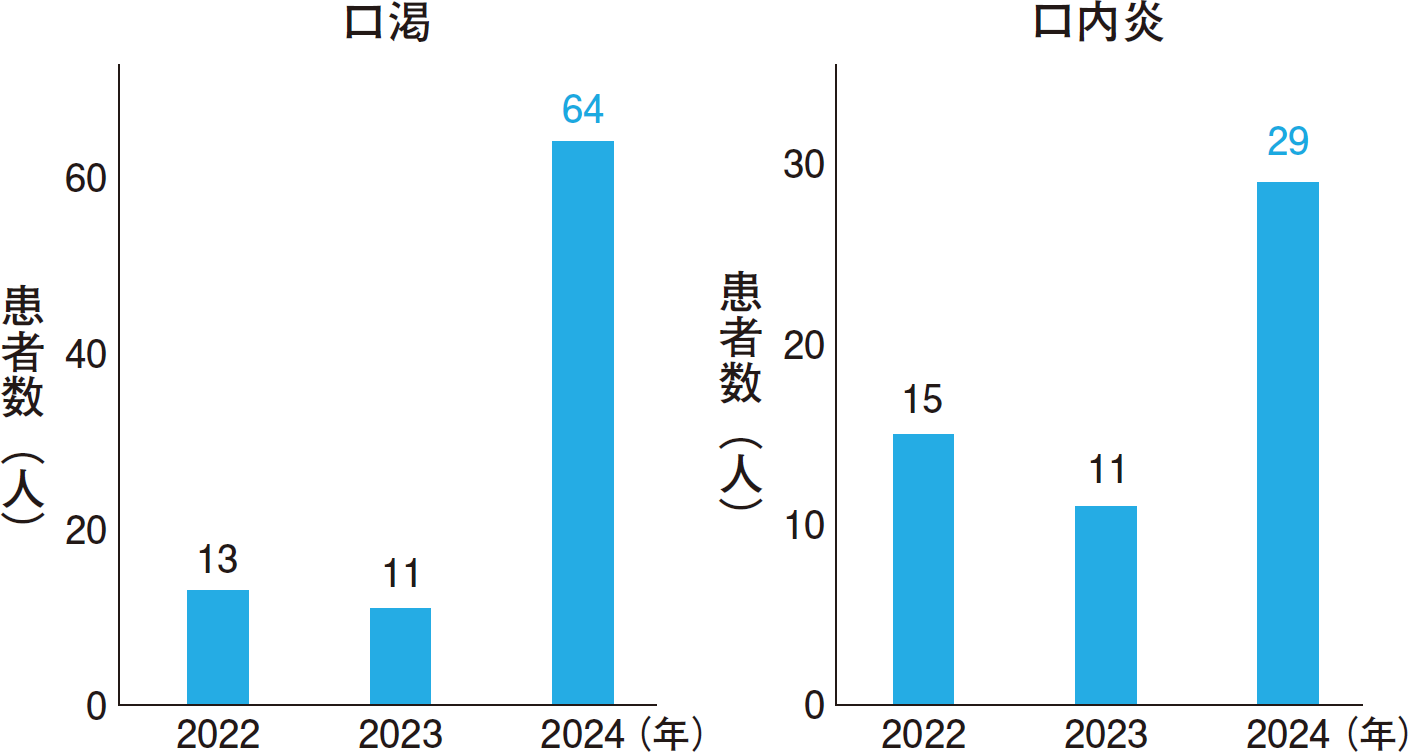

能登半島の付け根とも言える石川県七尾市に位置する公立能登総合病院歯科口腔外科には,発災後,さまざまな口腔症状を訴える被災者が受診した。なかでも,口渇(口腔乾燥)と口内炎を訴える患者数は震災前の同時期と比較して顕著に増加した(図2)。口渇は発災後2か月間で64人(男性25人,女性39人)が受診し,過去2年間の同時期と比較すると約6倍となった。これは,震災による極度の緊張や長期間(約3か月間)続いた断水のストレスと余震の緊張により誘発されたものと考える。

公立能登総合病院歯科口腔外科における1月1日~2月29日の2か月間の受診数。

加えて,ストレスにより急激にビタミンB群が消耗するため,口内炎を訴える患者数も例年の同時期と比較して約2倍(29人:男性9人,女性20人)となった。いずれの所見も年齢はおおむね40~60歳代に集中していた。倒壊した自宅の修繕や引っ越し,子供の教育,親の問題,生業の再建など,震災後の生活に対する不安やストレスを最も受けたのは,責任世代とも言われる中年層であったと推察される。さらに,インスタント麺や菓子パンなど加工食品を中心とした食...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

中久木 康一(なかくき・こういち)氏 東北大学大学院歯学研究科災害・環境歯学研究センター 特任講師

1998年東京医歯大(当時)歯学部卒。2002年同大大学院修了。06年同大大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野助教等を経て,24年より現職。04年の新潟県中越地震より災害支援にかかわり,06年より厚労科研などで災害時の歯科保健医療支援体制の構築に携わる。日本歯科医師会等とともに全国統一した体制や研修の構築,日本災害医学会では「食べる」支援の連携研修会を進めている。

長谷 剛志(はせ・たかし)氏 公立能登総合病院歯科口腔外科 部長

2001年北海道医療大歯学部卒。06年金沢大大学院医学系研究科修了。09年公立能登総合病院歯科口腔外科医長等を経て,15年より現職。口腔外科専門医である傍ら,摂食嚥下診療をはじめ地域の食支援活動や訪問診療にも従事する。特に,代表を務める「食力の会」では,「かにやしろえびノート」や「食形態マップ」を作成し,病院と高齢者施設・居宅を一体とした食支援の展開を行っている。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。