看護教員のためのChatGPT活用法

寄稿 永井 翔

2025.08.12 医学界新聞:第3576号より

シラバス作成に始まり,膨大な講義資料の準備,学生一人ひとりへの丁寧な指導,そして数えきれないほどのレポート評価……。看護教員の業務は多岐にわたり,常に時間に追われているのが実情ではないでしょうか。この多忙さの中で教育の質をさらに高めていくための新たな一手として,今,生成AIの1つであるChatGPTが大きな可能性を秘めています。

面倒な事務作業をサクッと効率化

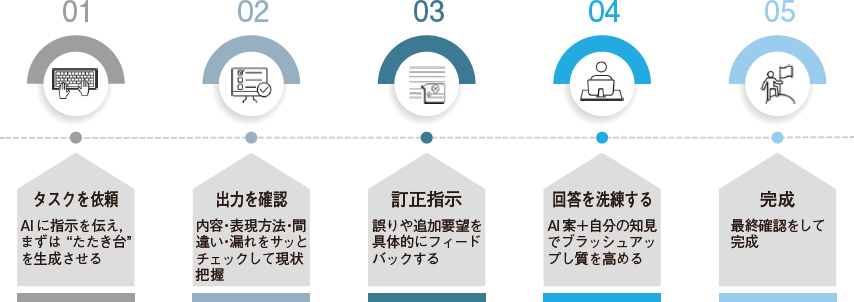

まずは,「AIなんて難しそう……」と感じる先生方でも気軽に試せる事務的なサポートから始めてみましょう。ChatGPTは,イメージとしては24時間スタンバイしているデジタル秘書。質問すればすぐにタスクのたたき台を用意し,要望を伝えれば数秒で修正してくれます。しかもこちらの専門知識や過去のやり取りを学習し,少しずつ気の利く助手へと成長していきます。細々した作業を人がゼロから行うと30分~1時間はかかりますが,ChatGPTに依頼すればたたき台が数十秒で届きます。つまり「考える前の入力負荷」を取り除き,教員の思考時間を純粋に増やしてくれるのです(図1)。

さらに,たたき台を受け取った後は「訂正指示→再出力」を繰り返すだけです。タイピングが苦手でも,口頭で指示する感覚で文章の精度を高められるので,ICTスキルに自信がない教員でも安心です。ここではあくまで作業の完全自動化を狙わず,「7割ほどの完成度」のラフを作ってもらい,残りの3割を人の手で仕上げることがポイントになります。

最新の推論モデル(o3等)は,統計解析や関連文献の抽出といった高度なデータ分析までこなせる段階に進化しており,数年後には生成AIと協働しながら高度な看護実践を行うAIネイティブな看護師や教員が現場に登場すると予測されます。本稿〔そして拙著『看護のためのChatGPT――初めての人でも使える活用ヒント集』(医学書院)〕は,その未来への導入です。まずは日常の業務を通じて「AIと働く感覚」を体験し,徐々に教育・臨床の核心へと活用範囲を広げていきましょう。

活用例1:シラバス作成の「壁打ち」相手に

新年度のシラバス作成は骨の折れる作業ですが,ChatGPTをたたき台づくりの助っ人と割り切れば,抵抗感なく導入できます。まず,ご自身がイメージしている講義のビジョンを数行でChatGPTに伝え,そのビジョンを基に目的・到達目標や15回分の授業案の叩き台を作成させます。その内容を自分の基準や学生のレベルに照らしてチェックし,気になる箇所を自分で整えていきます。先ほど記載したように,AIが7割作成し,残りの3割を教員が仕上げるイメージです。最終責任が教員にあることは変わりませんが,「ゼロから書く」負担が減る分,教育理念のブラッシュアップに時間を充てることができます。そこに本質的なメリットがあります。

活用例2:ケーススタディや小テスト問題を量産

「COPD急性増悪で入院した70代男性のケーススタディを,家族背景も含めて作成して」「前回の授業で扱った『褥瘡の発生要因』に関する4択クイズを5問,解答と解説付きで作成して」といった具合に,教員側が臨床場面の概要や出題条件を具体的に入力すれば,ChatGPTは数秒でケースや小テストのたたき台を返してくれます。つまり,教員の専門ナレッジ(正確な知識や最新ガイドラインなどの具体情報)をどれだけ明示できるかが質を決める――特に明確なエビデンスや最新ガイドラインに基づく情報を先に入力しておくことで,AIが架空の情報を紛れ込ませるハルシネーション(誤情報)を大幅に抑えられるというわけです。生成後は医学的妥当性,難易度,解説の深さを専門家の視点でブラッシュアップすれば,スピードと品質の両立が可能です。

AI時代に必須の「新しい指導」

ChatGPTの真価は単なる業務効率化にとどまりません。むしろ,ここからが本題です。学生が当たり前のようにAIに触れる時代に,私たち教育者は彼らをどう導くべきでしょうか。

なぜ「禁止」ではなく「指導」なのか

レポート作成などで学生がAIを利用することに,懸念を抱く先生も少なくないでしょう。しかし,AIの利用が不可避な社会で学生たちが活躍するためには,その利便性と危険性を正しく理解し,責任ある使い方を身につけさせる「AIリテラシー教育」が不可欠です。実際の看護現場でも,電子カルテの支援機能や診断補助AI,薬剤管理システムなどテクノロジーの導入は加速しています。学生が将来,これらと協働し質の高い看護ケアを提供するためには,今の段階からAIとの適切な付き合い方を学ぶことが重要です。そして何より,教員自身もAI時代に合わせて価値観をアップデートし続ける姿勢が求められます。AIを禁止するのではなく,学術的な誠実さを保ちながら使いこなす術を教えること――それが,これからの教育者に課せられた新たな責務です。

批判的思考を促す「AIとの対話法」を教える

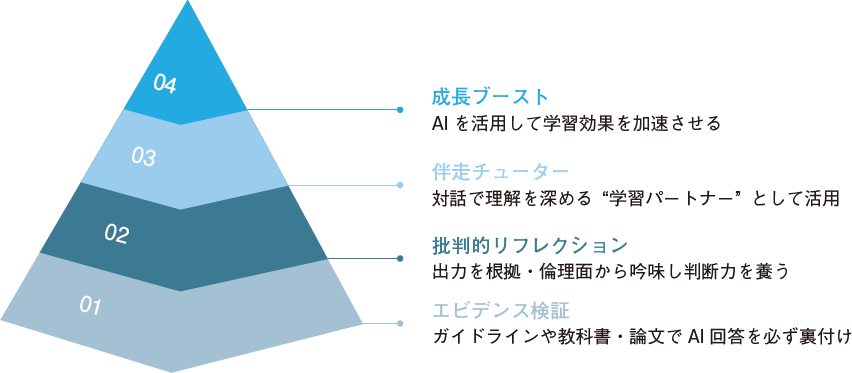

AIは時として,もっともらしいハルシネーションを提示します。医療・看護領域では誤りが患者安全に直結するため,学生にはAIの出力を盲信しない姿勢を徹底して教える必要があります。まずは一次情報やガイドラインを用いたファクトチェックを必ず行わせ,誤りを見抜く力を鍛えます。その上で,面倒な作業を肩代わりしてくれる便利屋としてAIを片付けるのではなく,自分の視点を増やし,思考を深め,最終的には自身の能力を底上げする学習パートナーとして使うことを明確に指導します。例えば,学生が自分なりに整理した介入案とその根拠を先にAIに提示し,「見落としや弱点はないか」「根拠は妥当か」を問い直させた上で追加の視点を受け取り,再度自ら評価させる――そんな往復型の学習方法であれば,AIとの対話を通じて理解の深まりと批判的思考の両方が鍛えられます。つまり,効率化よりも成長促進を軸に据えることで,AI活用は学習効果を加速させる強力な補助線になるのです(図2)。

*

生成AIは,ともすると「チート」や「ズル」といった近道の象徴として語られがちです。しかし看護教育において真に注目すべきは,人とAIが役割分担しながら知識と創造性を高め合う学びの加速器としての側面です。まずはメールの下書きやチェックリストづくりといった小さな事務作業の効率化から始め,徐々にシラバス作成・ケース教材開発へと活用範囲を広げることで,教員自身の価値観とスキルを無理なくアップデートできます。

大切なのは「速さ」より「質」,そして学生とともに成長する姿勢です。AIが示した情報に疑問を投げかけ,一次資料と突き合わせ,自分なりの考えを持って再構成する――このサイクルを習慣化すれば,学生はもちろん,教員自身も学び続ける専門職としての厚みを増していくことでしょう。

生成AIの活用はまだ始まったばかりです。看護教育の現場で実践知を共有し合い,エビデンスと倫理に立脚した看護×AIのベストプラクティスを共創していければ幸いです。本稿が,その一歩を踏み出す小さな後押しとなることを願っています。

本稿の内容に興味を持たれた方は,より詳しい活用事例と具体的なプロンプト例をまとめた拙著『看護のためのChatGPT――初めての人でも使える活用ヒント集』もぜひご一読ください。きっと,明日の授業づくりに役立つヒントが見つかるはずです。

永井 翔(ながい・しょう)氏 人間環境大学看護学部精神看護学領域

2013年愛知医大大学院看護学研究科精神看護学専攻修士課程修了。23年より現職。被虐待経験と精神疾患を抱える人々の回復支援をテーマに看護を探究しつつ,生成AIを活用した看護教育・臨床支援の可能性も模索する二刀流の研究者。編著に『看護のためのChatGPT――初めての人でも使える活用ヒント集』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。