がん看護における,患者―看護師関係を基盤とする患者主体の症状マネジメント

寄稿 田墨 惠子

2025.07.08 医学界新聞:第3575号より

私が「患者主体の症状マネジメント」という概念に出合ったのは,CNSをめざして入学した兵庫県立看護大学大学院(当時)の時のことです。看護師として自己の潜在性を模索していた時期にこの看護モデルを教わったことは,私の看護師人生においてとても幸運な出来事でした。「症状は医療者が管理し患者はそれに従うもの」と理解していた当時の私にとって,症状マネジメントモデル(the model of symptom management:MSM)はとても新鮮に映ったことを記憶しています。以来,MSMは私の看護活動の方向性を決定し,本質を支えるよりどころとなっています。

しかし,多忙な臨床現場では,無意識のうちに症状マネジメントが医療者主体になることもあります。また,患者主体の症状マネジメントは,患者―看護師関係が基盤となりますが,この関係をうまく築けないこともあります。そのような中,患者主体の症状マネジメントによって良い結果を得た時は,看護師としての存在意義を実感します。そうした実感や気づきを与えてくれるのはいつも患者さんやご家族です。22年間のがん看護専門看護師としての活動を通して,心に残る多くの出会いやかかわりがありましたが,本稿ではその中の一例を紹介します。

Aさんとの出会い:アセスメントと対応の検討

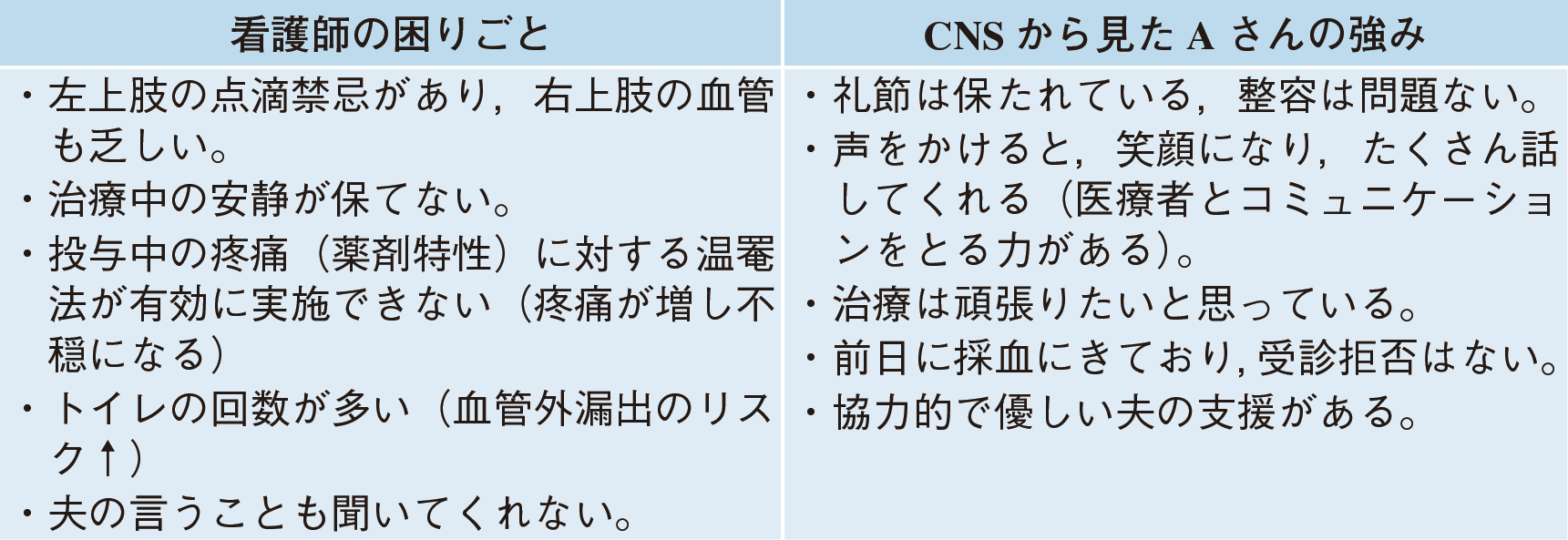

70歳代の女性のAさんは,夫のサポートを受けながら自宅で生活する軽度認知症の患者さんです。進行がんに対して,外来化学療法室でオキサリプラチンを含むレジメンの治療を受けていました。夫は優しく医療者にも協力的でしたが,看護師はAさんが治療に非協力的であることに多くの困りごとを抱えていました(表,註)。

特に印象的だったのは,治療の4サイクル目での出来事です。投薬終了時,Aさんは服の袖で点滴部位を覆い,抜針を拒否したため,夫の提案で看護師が服の袖を切り抜針したという報告を受けました。安全な治療をするための看護と,Aさんの恐怖が表裏一体となり悪循環に陥っていると私は感じました。Aさんと夫,そして看護師の気持ちを考えると,CNSとして,看護師長(当時)として,心が痛みました。

私が次にAさんを見かけたのは,治療前のタイミング,場所は待合室でした。夫がそばを離れており,とても不安そうな様子でした。しかし,私が話しかけるとたちまち笑顔になり,たくさんのことを話してくれました。会話を通じて,Aさんが体験しているのは,点滴中の疼痛と看護師を含む環境への恐怖であるとアセスメントしました。加えて,症状マネジメントに不可欠であるセルフケア分析の視点1)からもアセスメントし,Aさんには多くの強みがあることが見えてきたのです(表)。Aさんが強みを発揮する上でバリアとなっていたのは,状況を理解できないことから生じる不安です。不安は認知症の周辺症状であるため,適切なケアで緩和できると考えました。私のチームの看護師たちは患者さんの強みを引き出す力を持っていたので,私がCNSとしてAさんと看護師たちに看護の方向性を少しナビゲートすることで,両者の関係性が構築され,良い方向に舵を切れる確信がありまし...

Aさんの不安を和らげる実践:「いつもの通り」を大切にする

...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

田墨 惠子(たずみ・けいこ)氏 大阪大学医学部附属病院

兵庫県立大大学院修士課程を修了後,2003年にがん看護専門看護師認定を受け,25年3月まで阪大病院にて看護師長を務める。現在,同施設で非常勤職員として勤務する傍ら,神戸女子大大学院博士課程に在籍し,がん薬物療法看護に関する研究に取り組む。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

2026.01.13

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。