実践の向上,人々のウェルビーイングを見据えた看護研究に向けて

対談・座談会 坂下 玲子,友滝 愛

2025.05.13 医学界新聞:第3573号より

多くの看護研究者や大学院生を中心に長年読み継がれてきた書籍『ポーリット&ベック看護研究』。看護研究の全容をつかもうとする挑戦には,果てしない大海原に漕ぎ出すに等しい困難があるわけですが,本書は航海を可能とする羅針盤のように,研究に臨む人たちの道標となってきました。このたび本紙では,書籍新版の出版を記念して,監訳者の坂下氏,Evidence-based Practiceを軸に活動を続ける友滝氏による対談を企画。書籍新版についてはもちろん,看護研究全般にわたって広くお話しいただきました。

坂下 このほど私が監訳を務める書籍『ポーリット&ベック看護研究 第3版』(医学書院,原書第11版)が上梓されました。「黒本」の愛称で,多くの看護研究者や大学院生,教員によって読み継がれてきた一冊です。本日は気鋭の看護研究者である友滝愛先生をお迎えし,本書についてはもちろん,看護研究全般にわたって広くお話しできればと思っています。

友滝 私は「臨床と研究の橋渡し」をモットーに,研究を通じた臨床現場の改善・医療の質向上をめざして活動しています。今回の書籍新版では,私の活動に深くかかわる章も新たに加わっており,対談にお声掛けいただけて光栄です。ありがとうございます。

実践の向上を見据えた看護研究

坂下 友滝先生は,どのようにして研究の道に進まれたのですか。

友滝 短大で看護師資格を取得した後,学士編入を経て,東京大学医学部附属病院で働きました。私は小児外科・HCU病棟に配属されましたが,今でも印象に残っているのは,医師の考える治療方針と家族の希望が異なるときに,双方をつなぎ,意思決定のプロセスに伴走する,まさに共同意思決定を支える専門看護師の先輩の姿です。そういった先輩たちのケアを間近で見て,臨床でのすばらしい実践を広める方法の1つとして,私は研究のほうからアプローチしたいと考えた次第です。

坂下 私も似たところがあります。臨床の技と科学をどう統合して新しい知を生んでいくかを自身のライフワークとして研究に従事してきました。本学看護学部では2014年に臨床看護研究支援センターを立ち上げ,臨床と教育の連携による看護実践の質向上をめざしています。

友滝先生は東京大学と日本看護協会により開設された社会連携講座に在籍されていますが,どのような研究をされるのですか。

友滝 今年1月に開設された講座で,看護に関するリアルワールドデータを利活用したエビデンスの創出・データベースの構築,看護のデータサイエンス人材の育成等を軸に活動しています。今回の書籍でも,電子カルテ内の記録を活用したデータ収集について触れられていて,看護研究の方法の1つに既存データの利活用が位置付けられていることを,改めて感じました。

「一般化」と「適用」のバランスを取りながら知の蓄積を

友滝 今回の書籍新版で,ポイントになる部分を教えてください。

坂下 新版の焦点は,複雑な看護現象を研究という活動でどのように解き明かし,実践の質向上につなげていくかにあると考えています。そうした方針の具体的な表れとして,EBP(Evidence-based Practice)の推進が貫かれています。先ほどリアルワールドデータのお話がありましたが,リアルワールドに貢献できる知をいかに構築していくかが大きなポイントとして存在します。また注目すべき点として,質的研究および混合研究といった,量的研究以外の記述も充実しました。加えて,新版の新しい方向性として,デジタルを活用したデータ収集法やビッグデータの活用法,臨床現場での研究や質改善が論じられています。特に質改善には丸ごと一章が費やされていますから,ぜひご一読いただきたいです(「第12章 質改善と改善科学」)。

友滝 坂下先生の中で特に印象に残っている章はありますか。

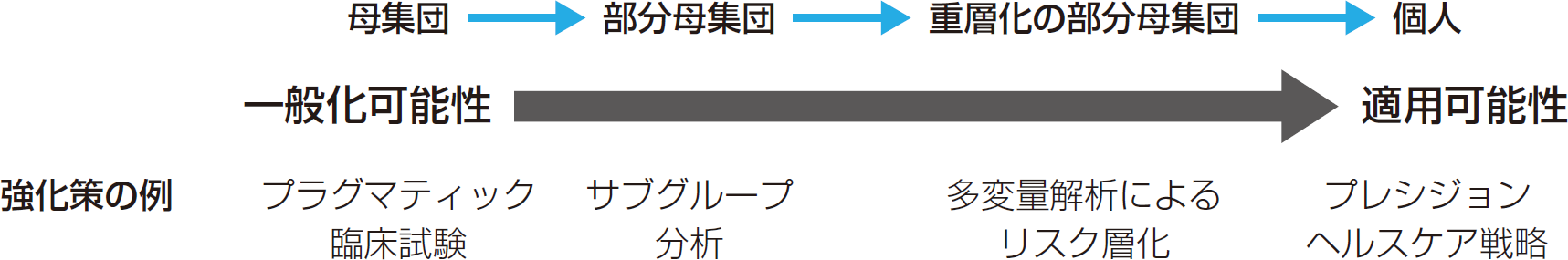

坂下 今版で新たに追加された「第31章 適用可能性,一般化可能性,関連性:実践に基づくエビデンスに向けて」は,研究成果をどう現場に適用していくのかを取り扱う章であり,チャレンジングな内容で印象に残っています。「一般化可能性」は母集団に関連する用語で,研究結果が,研究対象者以外の集団にも広く当てはまるかを示します。対する「適用可能性」は,研究によって示されたエビデンスが実際に個人や地域集団へ適用できるかを示します(図)。「一般化」と「適用」は異なる概念のため,両者のバランスを取りながら知の蓄積をどう推進していくかが問われるわけです。同章では,研究エビデンスの適用可能性と関連性に注意を払うべき理由を説明した上で,いくつかの提案を行っています。

エビデンスが一般化可能なものから適用可能なものへと移行する仮想の連続体を示している。図の下部は,研究者がこの連続体に沿って使用できる戦略の例を示している。

友滝 プレシジションヘルスケア(註)の考え方に強く結びつく章ですね。

坂下 ええ。従来のエビデンスは一般化された集団の平均値を扱ってきたものの,その人にとって最適化されたヘルスケアが提供されるべきであるとの考えを重視しているところが,書籍新版の新しい点だと考えています。

理論的枠組み=立場表明

坂下 加えて言うならば,私が本書の中で読者に最も読んでいただきたいのは「第6章 理論的枠組み」です。これは旧版の頃から存在する章で,本書では研究の理論的枠組みが重要視されています。看護研究に取り組むことを通じてどうしたら看護実践の質が向上するのだろうかとさまざまに悩んできた人にこそ,この章の真価が伝わるのではないでしょうか。

友滝 世の中で起きている事象を研究という形でとらえようとするとき,看護学研究者にとって理論的枠組みは,その事象を解釈していく道を照らしてくれるようなイメージを抱いています。坂下先生の考える,看護研究における理論的枠組みの...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

友滝 愛(ともたき・あい)氏 東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座ナーシングデータ サイエンス講座 特任准教授

2002年広島県立保健福祉短大看護学科(当時)卒。東大医学部健康科学・看護学科(当時)へ学士編入し,その後看護師として2年間の臨床経験を経て,研究を通じた臨床現場への貢献に関心を持つ。東大大学院修士課程で疫学・生物統計学を学んだ後,臨床医主導の臨床研究,症例レジストリ事業等に携わる。15年より看護系大学教員となり,看護師のEBPをテーマにした研究やリアルワールドデータを活用した研究に取り組む。20年千葉大大学院にて博士(看護学)を取得。25年より現職。

坂下 玲子(さかした・れいこ)氏 兵庫県立大学 理事兼副学長 / 看護学部 教授

1985年東大医学部保健学科(当時)卒。90年同大大学院医学系研究科保健学専攻博士課程修了。博士(保健学)。口腔保健を専攻し,食環境と発達に関する研究を主に行ってきた。現在は研究の範囲を高齢者に広げ,その人の内なる力を強める支援を模索している。92年鹿児島大歯学部助手,99年筑波大病院副看護師長,2001年兵庫県立看護大(当時)助教授等を経て,05年より現職。21年より副学長を兼任。23年,Fellow of American Academy of Nursing(FAAN)の称号を授与される。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。