医学部医学科入学者選抜の現在と,望ましい在り方を考える

対談・座談会 大滝純司,鈴木康之,渡邊洋子,松岡亮二

2024.11.12 医学界新聞(通常号):第3567号より

大学での医学教育において,未来の医療を担う優れた人材をどのように選抜するかは,大きな関心事として存在し続けている。学力試験を中心に,個別面接,グループ討論,小論文等さまざまな選抜方法が実施されており,入試形態としては一般入試・推薦入試とは別に地域枠を設ける大学やAO入試を行う大学もあるものの,どのような選抜方法・入試形態がよりふさわしいのかを見定めることは容易ではない。本紙では,医師として医学教育に長年携わる大滝氏,鈴木氏と,教育社会学者である松岡氏,英国の医学部入試について研究する教育学者・渡邊氏による議論から,医学科入学者選抜の望ましい在り方を探った。

大滝 私は総合診療を臨床面の専門としながら,大学の医学教育センター等にも所属して医師の人材育成に携わってきました。研究テーマの一つとして,医学部医学科の入学者選抜の妥当性についてここ十数年ほど取り組んでいます。本日は,日本医学教育学会の入学者選抜部会で活動してきた医師である私,医学教育学会の元理事長である鈴木先生,生涯教育学研究者の渡邊先生の3人に加えて,ご著書『教育格差』(ちくま新書)1)で日本における教育の実態を俯瞰的に示された教育社会学者・松岡先生にもお越しいただきました。

選抜の妥当性はどこにあるのか?

大滝 入学者選抜を考えるに当たって,試験の方法が適切かどうかをチェックする観点はいくつかあります。妥当性(validity),信頼性(reliability),実行可能性(feasibility),社会での受け入れ(acceptability),教育への影響(educational impact)などが代表的なものとして挙げられるでしょう。一口に入学者選抜と言ってもその内実は実にさまざまです。私が2003年にJICAのプロジェクトでアフガニスタンのカブール医科大学を援助するために訪問した際に現地の入試形態を確認したところ,ペーパーテストは一部に課されるのみで,数多くある部族から代表として一族の期待を背負って入学者が送り込まれてきていました。もちろんそうした方法が現在の日本でそのまま可能なわけではありませんが,彼我の違いに驚きました。

松岡 日本の現行の医学科入試で最も懸念があるのはどの観点だとお考えですか。

大滝 妥当性だと私はとらえています。試験では何かを測定した上で合否などの判定を行います。その際に本当に測るべきもの,測りたいものを測れているのかが妥当性です。大相撲の新弟子検査では体格の基準があって,力士としてやっていけるかどうかを判定しています。体格と言っても測定しているのは身長と体重という限られた指標です。この体格の基準は何度か見直されていて,最近では運動能力も測定項目に加えられたようです。そうした変更は,妥当性の検討を継続的に行っていることの現れのように見えます。同様の姿勢は医学科入学者選抜においても重要ではないでしょうか。

鈴木 妥当性に関して言うと,多くの方がご承知のとおり日本の医学科のペーパーテストの難易度は極めて高く,大学受験予備校が算出する入学偏差値で全国の大学の学部学科を比較すると医学部医学科が上位を占めています。しかし,ペーパーテストでそれほどの高得点を獲得する能力を測定して1点刻みで合否判定を行うことに,どの程度の意味があるのか,弊害はないのかを考える必要があります。

大滝 入試時の成績と入学後の成績の相関に目を向けると,入学2年目以降では相関がなくなることがずっと以前から指摘されています2)。医師国家試験の合格率が9割を超えることから,医師になれるかどうかを事実上決めているのは大学入試における選抜です。そうした意味で社会的に重要であると言える試験のやり方が現行のものでよいのかどうか,検討の余地があるのではないでしょうか。

渡邊 入試を行う目的としては,入学後に提供される教育に適応し,必要かつ十分な学習ができる素地があるかどうか,最終的に医師国家試験に合格する力があるかどうかを確認するという側面がまずあります。加えて,医師として,1人の医療者として必要な資質を備えているかを確認するという側面もあるでしょう。

松岡 そうした目的を達成するために現行の入試形態が適切かどうかということですね。後者の医療者としての資質は測定がかなり難しそうではありますが。

大滝 ご指摘の通り,後者については面接試験を課す大学が増えてはいるものの,具体的に何をどう測ればいいのかが見えていない部分も大きいです。

また,ここ10年,少子化を上回るペースで医学科志望者が減少していることもあり,医師になりたいという人材を受験に向けてより多く誘導する必要性が増していると考えています。私が一般に進学校と言われる高校の進路指導担当教員に対する調査を行ったところ,経済的な事情等で医学科進学を諦めている高校生はそれなりにいるようです3)。門戸の開き方を検討して志望者の数と多様性を確保する重要性は,今の医学科入試の見えにくい課題と言えるでしょう。例えば米国では各大学で個別のペーパーテストは行わず,MCAT(Medical College Admission Test)という医学科受験のための統一テストの点数を順位づけではなく足切りとして利用している大学が多いようです。

自分がどのようにして今の自分になったのかを振り返る

松岡 ここまでのお話から,また一般的に抱かれているイメージからしても医学科入学者の出身家庭の社会経済的地位(Socioeconomic Status:SES,註1)1)は相対的に高いように思われますが,実態としてはどうなのでしょうか。

鈴木 2020年度,23年度からの二度にわたる科研費での調査・研究の成果4)を共有します。諸外国では2000年頃から医学生のSESに関する研究と議論が活発に行われてきましたが,日本では高等教育全般に関してはさておき,医学生に関するデータ,情報は乏しいという状況が続いていました。そこで上記の調査・研究を行った次第です。

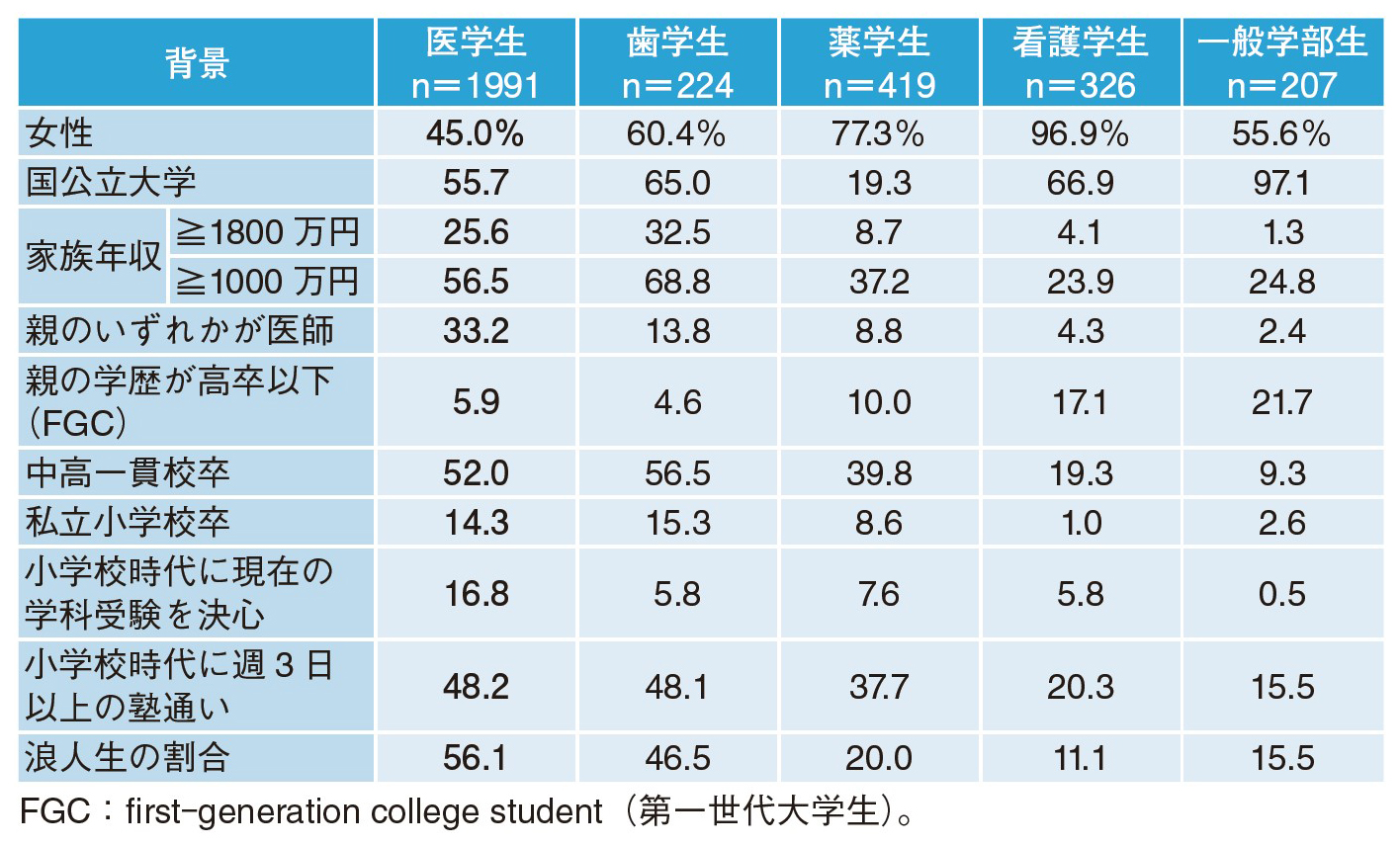

結論から申し上げると,海外と同様に,日本においても医学科入学者の出身家庭のSESは高く,入学者選抜に大きな影響をもたらしているのではないかと考えられます。表4)に示すとおり,「家族年収」「親のいずれかが医師」「中高一貫校卒」といった項目において,医学生では一般学部生に比べて高い割合となっており,「親の学歴が高卒以下」,すなわち第一世代大学生(first-generation college student:FGC,註2)である割合は低い結果となりました。加えて,受験パターン別の比較では,国公立大学医学部のみを受験した医学生は医学生全体の1/4で,残る3/4は私立大学医学部を併願ないし単願していることがわかりました。国公立のみを受験した医学生や地域枠の医学生は,私立を受験した医学生に比べて多様性を有していましたが,他学部・学科に比べれば多様性の幅は狭いと言わざるを得ません。また,関東・関西圏とその他の地域では医学生の出身背景と受験パターンが大きく異なっており,大都市圏ほど家族年収および私立高校卒業者の割合が高く,国公立大単願受験者の割合が低いとの結果が出ました。

大滝 調査結果が示す現状に対して,世の中の受け止めはどのようなものなのでしょう。

鈴木 市民,医療...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

大滝 純司(おおたき・じゅんじ)氏 東京医科大学 医学教育学 / 総合診療科 客員教授

1983年筑波大医学専門学群卒。川崎医大,筑波大,北大,東大,東京医大の総合診療部門や医学教育関連部門で勤務し,2019年より現職。多磨全生園などの国立ハンセン病療養所の非常勤医師としても勤務している。北大名誉教授。

鈴木 康之(すずき・やすゆき)氏 岐阜大学医学部 医学教育開発研究センター 特任教授

1980年岐阜大医学部卒。高山赤十字病院,北里大病院を経て,83年より岐阜大小児科助手。89年より小児科講師として臨床教育を担当し,98年同大助教授,2001年同大医学教育開発研究センター教授。08年より同大大学院医学教育学分野主任を務め,21年より現職。岐阜大名誉教授。

松岡 亮二(まつおか・りょうじ)氏 龍谷大学社会学部 社会学科 准教授

米ハワイ州立大マノア校教育学部博士課程教育政策学専攻修了。博士(教育学)。東北大大学院COEフェロー(研究員),統計数理研究所特任研究員,早大助教,専任講師,准教授を経て,22年より現職。主著に『教育格差:階層・地域・学歴(ちくま新書)』(筑摩書房)。

渡邊 洋子(わたなべ・ようこ)氏 新潟大学創生学部 教授

お茶の水女子大大学院博士課程人間文化研究科(人間発達学専攻)単位取得退学。博士(教育学)。1995年新潟中央短大幼児教育科専任講師,2000年京大大学院教育学研究科生涯教育学講座准教授等を経て,17年より現職。昭和大医学部客員教授。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。