サイエンスイラストで「伝わる」科学

[第12回] これからのサイエンスイラスト

連載 大内田 美沙紀

2024.04.09 医学界新聞:第3560号より

「サイエンスイラストで『伝わる』科学」というタイトルで始めた本連載も今回で最終回となる。一年を通して,なぜイラストなのか,何に使われるのか,誰に向けたものなのか,そして人を惹きつける理論からテクニックまで,サイエンスイラストについての自分なりの考えを一通りご紹介した。最後に,これからのサイエンスイラストについて意見を述べたい。

誰でもサイエンスイラストを作成できる時代

第7回(本紙第3542号)で少し触れたが,これまではイラスト制作といえばAdobeソフトウェアなどのプロフェッショナルツールを駆使するのが一般的であり,それゆえ制作に対するハードルが高かった。しかし,昨今は初心者でも感覚的に扱えるデザインツールが充実してきており,前回(本紙第3558号)お話しした生成AIの発展も加わって,イラスト制作のハードルがグッと下がったように思う。

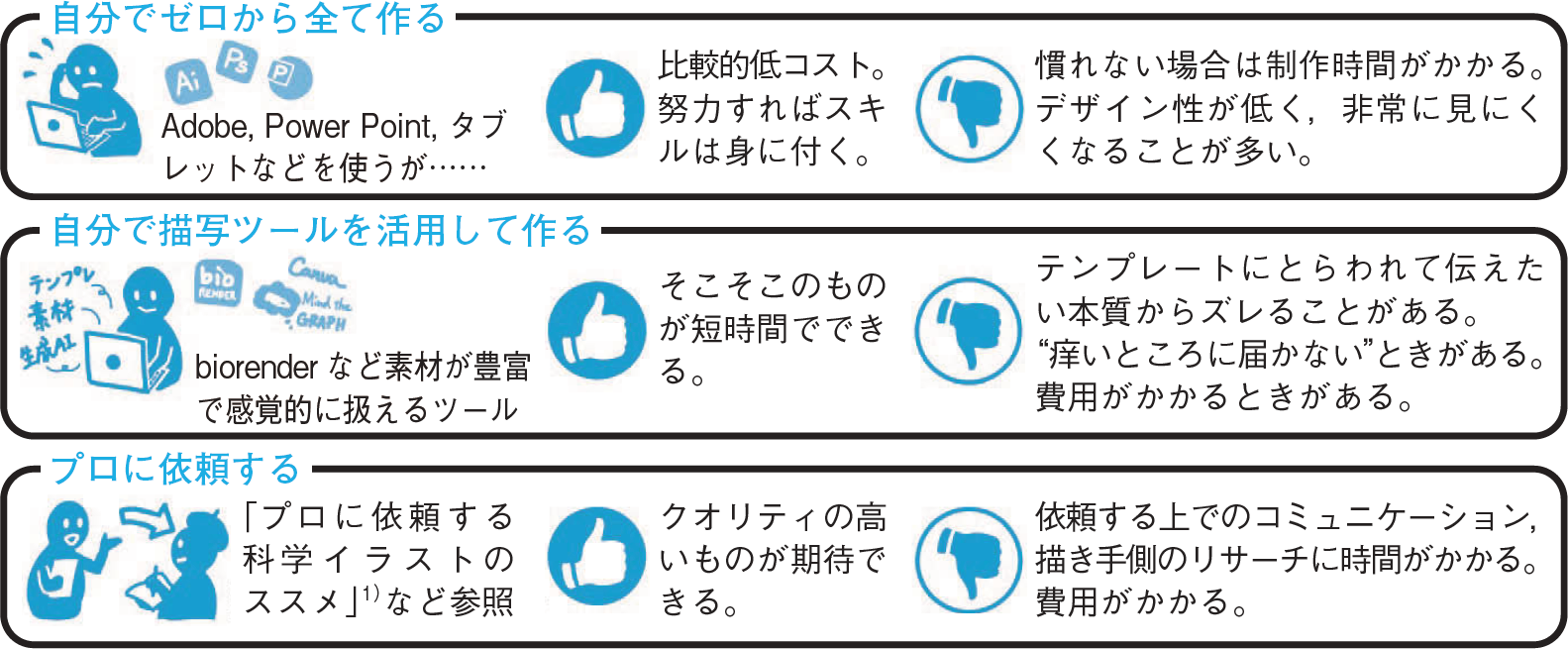

サイエンスイラストを手に入れるには,「自分でゼロから全て作る」「自分で描写ツールを活用して作る」「プロに依頼する」の3通りあるかと思うが,それぞれのメリットとデメリットを図1に載せた。今後は誰もが低くなった制作ハードルを軽々飛び越え,「自分で描写ツールを活用して作る」ことが主流になるだろう。さらにオンライン学習や動画配信サービスが身近になった今,イラスト制作のTipsも簡単に学べるため,ますます自分で制作する人が増えていくように思う。

誰もがサイエンスイラストを作成できるようになると,一般的なイラストのクオリティも「底上げ」されていく。これからのプロの役割としては,そうしたレベルの上がったイラストの目利き役,そしてさらなるスキルアップに向けた指導役が求められるだろう。

インハウスサイエンスイラストレーターの受け皿はあるか

他のクリエイターにも共通することだと思うが,サイエンスイラストレーターにはフリーランスとインハウス(雇われ型)の形態がある(図2)。私は駆け出しのころ,米コーネル大学鳥類学研究所等でインハウスのサイエンスイラストレーターとして,内部の研究者と二人三脚でのイラスト制作の経験を積めた。インハウスの最大のメリットは機関内部に入り込めることで,公表前の研究内容をビジュアル化する依頼が多いサイエンスイラストレーターにとっては非常に重要なことである。また,...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

この記事の連載

サイエンスイラストで「伝わる」科学(終了)

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。