MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

書評

2024.01.29 週刊医学界新聞(通常号):第3551号より

-

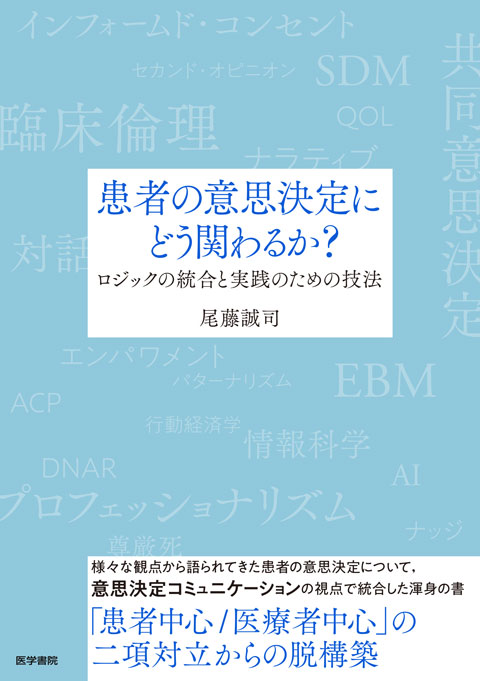

患者の意思決定にどう関わるか? ロジックの統合と実践のための技法

- 尾藤 誠司 著

-

A5・頁248

定価:4,180円(本体3,800円+税10%) 医学書院

ISBN978-4-260-05330-3

《評者》 田代 志門 東北大大学院文学研究科准教授・社会人間学

新しい時代の専門家の在り方を示す

臨床意思決定のテキストの決定版であり,今後一つの基準となる本である。

この半世紀で医療における意思決定の在り方は様変わりし,医師が患者の最善を考えて治療法を決めるスタイルから,医師からの情報提供を受けて患者が自身の治療法を決めるスタイルへと大きく変化した。

が,現実はそう単純ではない。そう言われても自分一人で決めたい患者ばかりではないし,そもそも患者が決めても専門家としては提供できない医療もある。その結果,現在では医療者と患者が「共に考え,共に決める」という在り方が模索されている。本書はこの歩みをさまざまな研究領域を横断しつつ理論的にたどり,専門家の意思決定へのかかわり方を実践的に示したものである。とりわけ理論編でのインフォームド・コンセント,シェアード・ディシジョン・メイキング,ナラティブ・アプローチの整理は秀逸であり,本書を一読すればかなり見渡しの良い地平からこれらの関係を理解することができる。

ところで,本書はテキストであると同時に明確な理論的主張を持った本でもある。その中心は,医療者を「支援者」ではなく「関与者」としてとらえる視点である。要は「意思決定の主体を患者に限定し,医療者はそれを“外側から”支援する」という一般的な考え方を否定し,医療者もまた意思決定に関与する主体として位置付けようという提案だ。それもあって本書では一貫して「意思決定支援」という用語を使っていない。これは一歩踏み込んだ医療者のかかわりを正面から肯定するモデルであり,ただしその一方でやり方によっては医療者中心の意思決定へと「退行」しかねない立場でもある。

だからこそ,著者はそうならないための仕掛けを随所に効かせている。特にあの手この手で著者が説明するのは,医療者が前提としている価値が特殊なものであり,それは必ずしも患者にとっては優先すべき価値ではないこと,両者には対立があることを自覚すること(わかり合えないことをわかり合うこと)の重要性である。逆に言えば,専門家としての価値に基づいて特定の選択肢を推奨する,という形で意思決定に深く関与するからこそ,自分の価値に対する反省的な認識が不可欠となる,というわけである。ここには新しい時代の専門家のモデルがある。

私たちはいま,かつてないほど自由で不自由な社会に生きている。それぞれの自由な選択を表面的には尊重し,「自分で決めること」が至上の価値になる一方,それ故に「自由に」他者とかかわることが難しくなっている(「人それぞれなんだから放っておけば良い」という圧力)。ここを抜け出して「少しおせっかいな社会」(清水哲郎)に向かうには,どのような論理と技法が必要だろうか。本書は専門家による意思決定への関与という主題に即して,この問いに対して一つの解を出した。その意味で,医療者向けのテキストとして書かれているものの,それを超えて広い読者に読まれることを期待したい。

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。