公的化されたCBT・OSCE さらなる発展に向けて

対談・座談会 三谷昌平,伊藤俊之

2023.12.04 週刊医学界新聞(レジデント号):第3544号より

医療系大学間共用試験実施評価機構(CATO)によって行われてきた,臨床実習前に到達しておくべき知識・技能・態度を評価するためのCBTとOSCEが,このたび公的化され,2023年8月に始動した。そこで,CATOにて医学系CBT実施管理委員会委員長を務める三谷昌平氏と,医学系OSCE実施管理委員会委員長を務める伊藤俊之氏の対話を通じ,公的化による変化と今後の方向性を考えていきたい。

公的化で何が変わったのか

三谷 2020年5月に「シームレスな医師養成に向けた共用試験の公的化といわゆるStudent Doctorの法的位置づけについて」1)と題した医道審議会医師分科会医師国家試験改善検討部会(以下,医師国試改善検討部会)による報告書が提出されて以降,CATO内に設置されたCBT・OSCE実施管理委員会等で,公的化に向けた議論が着々と進められてきました。議論に参加してきた伊藤先生は,その経過をどう見ていましたか。

伊藤 CBT・OSCEの公的化に当たり,医道審議会医師分科会医学生共用試験部会(以下,医学生共用試験部会)から提出された意見2)の中には厳しいコメントもあれば,もっともな指摘も多々ありました。臨床実習前のCBT・OSCEは2006年度から実施されてきた歴史があり,その中で培ってきた経験を踏まえて公的化後も問題なく実施できるだろうと考えていたものの,意見を受けて修正すべき課題がいくつか存在することに気付きました。最終的にはCATOから提案した「医学生共用試験要綱」3)が医学生共用試験部会に承認され,2022年11月に公開するに至りました。

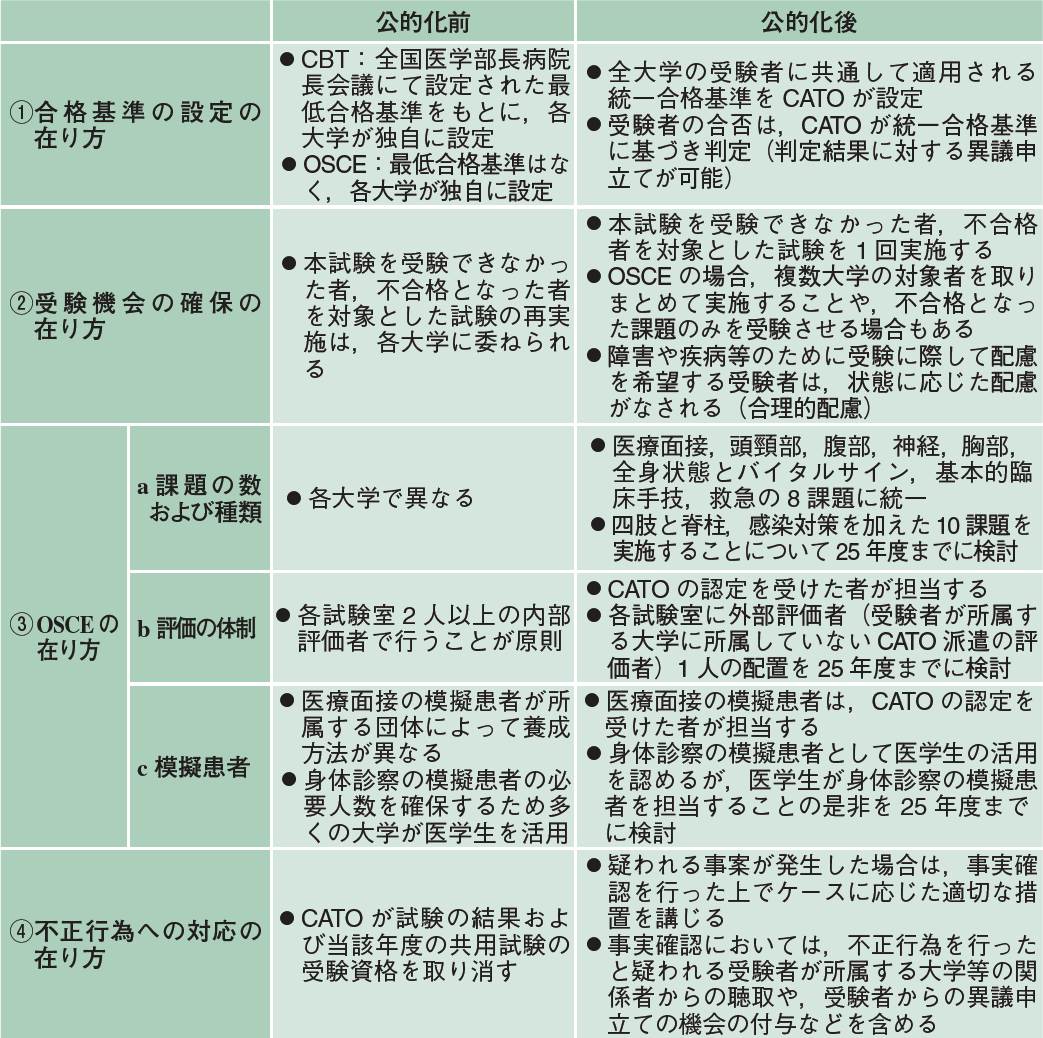

三谷 試験要綱の策定に際して具体的に検討されたのは,①合格基準の設定の在り方,②受験機会の確保の在り方,③OSCEの在り方,④不正行為への対応の在り方の4点でしたね(表)2)。

①②④がCBT・OSCE共通して変更になったポイントです。これまで各大学がそれぞれに合格基準を設定していた経緯がありましたので,公的化に当たって全国一律の合格基準となりました。加えて議論されたのは,合否判定に対する異議申立て制度や受験に際しての合理的配慮についてです。これらの対応が必要な受験生は,大学を介してぜひ相談してもらえればと思います。

伊藤 ③OSCEの在り方で大きく変化したのは,a.課題の数および種類,b.評価の体制,c.模擬患者の3点です。これまで大学間で差のあった課題数を8課題に統一し,評価の公平性・公正性を保つために,公的化に準拠した評価者の認定制度を新設,約8000人が認定(2023年11月現在)されました。医療面接の模擬患者においても,講習会等を受講しCATOが認定する認定標準模擬患者として協力していただく形となっています。

三谷 評価の公平性・公正性を保つことは,公的化に当たっての核となる部分と言えます。CBTは非常に多くの問題がプールされた中から,統計学的な特性,難易度,識別力などを参考に,試験日がバラバラであっても正確に学力を測定可能な項目反応理論(IRT)を用いて出題がなされています。課題であったのは,合格基準とする「十分な学力」をどう定義すべきか。これにはBookmark法を用いて専門家集団による合議を行い,到達基準の可視化を試みました。今年度からは全大学共通のIRT標準スコアとして396点を設定し,合否が判定されています。長期的には到達基準の見直しも視野に入れた検討を定期的に行っていく見通しです。OSCEにおいても判定基準の設定は難しかったのではないでしょうか。

伊藤 ええ。さまざまな手法を検討した上で,国際的に有用性が確立されている修正Angoff法を用いて,試験実施前に到達判定基準を設定することにしました。同手法に基づき,全国の大学教員に声を掛け,一題ごとに合議を行い,到達基準を定めています。OSCE全体(計8課題)においては,評価カテゴリーである「患者への配慮」「医療面接」「診察技術(身体診察)」「診察技術(基本的臨床手技)」「救急」の全てで到達基準に達したことをもって,合格と判定しています。なお,OSCEでも定期的に判定基準の見直しを行っていく予定です。

走り始めた中で見えてきた課題

三谷 こうした検討を経て,2023年8月から新体制でのCBT・OSCEが開始されました。本学ではまだ公的化後のCBT・OSCEは実施していませんが,CATOの派遣監督者として各地の大学で行われている様子を査察した経験から述べれば,混乱している様子が各地で見て取れました。

伊藤 私もCATOからの派遣監督者として試験の様子を見させていただきましたが,公的化初年度ということもあってか,学生と教員どちらも非常に緊張している様子でした。今後,回を重ねることで各大学の試験運用も徐々に安定し,試験の雰囲気も変わっていくのでしょう。CATOとしても適切な試験実施の在り方等について,丁寧な説明を続けていきたいと思っています。

三谷 一方で,各大学で設備等の事情が異なるために一律の対応を求めるのは難しい現状があります。例えばCBTの実施に必要なコンピューターの用意です。1学年の人数に相当する台数を用意できない大学も存在し,数日にわたって試験が行われるケースもあります。その場合,試験に携わるスタッフも連日参加しなければなりません。設備投資は大学側の負担であり,足踏みする施設は少なくないです。

伊藤 OSCEにおいても設備上の課題があることは否めません。試験室は延べ数十室必要であり,待機室としての広い部屋も複数用意しなければならない。医療器具やシミュレータ類も同様です。これらは普段の学習でも必要となり,試験当日だけの問題ではありません。

三谷 評価に携わる人材の確保も負担が大きいのではないでしょうか。

伊藤 そうですね。評価者はもちろんのこと,模擬患者,さらには試験運営上に必要な補助者や種々の事務作業に従事していただく方など,想像以上に人手が必要です。先日CATO主催の追再試験を実施したところ,受験者は80人程度でしたが,試験関係者は約90人が動員されています。経験を積み重ねれば,より少人数での実施も可能になるかもしれませんが,それでも人材の確保...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

三谷 昌平(みたに・しょうへい)氏 東京女子医科大学 医学部生理学講座 教授/医学系CBT実施管理委員会 委員長

1984年東大医学部卒業後,88年に同大大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。同大医学部助手,日本学術振興会海外特別研究員,東京女子医大講師,助教授などを経て,2007年より現職。10年からは同大統合医科学研究所長(現・総合医科学研究所長)を兼任する。専門は分子遺伝学,ゲノム機能学。11年からCATO内に設置されたCBT実施小委員会に携わるようになり,19年に医学系CBT実施管理委員会委員長に就任した。

伊藤 俊之(いとう・としゆき)氏 滋賀医科大学 医学・看護学教育センター 教授/医学系OSCE実施管理委員会 委員長

1991年神戸大医学部卒業後,聖路加国際病院,京大病院,厚労省関東信越厚生局,国立国際医療研究センターを経て2015年に滋賀医大に着任し,OSCE運営に本格的に携わるようになる。20年より現職。博士(医学)。専門は医学教育学,消化器内科学。18年からはCATO内に設置されたOSCE実施小委員会へ参画し,21年よりOSCE実施管理委員会委員長を務める。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。