言語聴覚士教育の未来を考える

2025年度からの新カリキュラム適用を見据えて

対談・座談会 深浦順一,内山量史,牧野日和,鈴木真生

2023.11.06 週刊医学界新聞(通常号):第3540号より

深浦 ST教育の方向性を示した言語聴覚士養成教育ガイドライン2)が2018年に日本言語聴覚士協会から発表されたものの,ST養成課程の基準を定めた言語聴覚士学校養成所指定規則(以下,指定規則)は,1998年に定められて以降,一度も改正されていません。しかし,超高齢社会の進展に伴った障害の重度化への対応,放課後等デイサービスや特別支援学校・学級等における専門職としてのニーズの拡大など,STを取り巻く環境は変化してきていると言えます。

こうした変化に対応するため,2023年9月に「言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会報告書」(以下,報告書)が発表されました1)。報告書には,新しく定められた教育内容が記載されており,最短で2025年度より新カリキュラムが適用されます。そこで本日は,報告書をまとめた先生方にお集まりいただき,新カリキュラムの主な変更点を話したいと思います。

新科目の導入でニーズに沿った知識を教授する

深浦 新カリキュラムでは総単位数が93単位以上から101単位以上へ引き上げ,さらに科目の編成が変更され,新科目として「地域言語聴覚療法学」「言語聴覚療法管理学」などが追加されます。新科目の追加に関して,どのような印象をお持ちですか。

鈴木 カリキュラムを組む大変さはあるものの,STの将来的な専門性を考えた時に新しい教育内容が追加されることは意義深いです。特に患者がリハビリテーションを行う前後の状態や生活を想像する力が弱い学生が増えていると感じるので,「地域言語聴覚療法学」で学生時代からSTが地域に出ていく働き方を知ることができるのは良いと思います。

内山 同感です。病院にいながら地域に貢献することを考えると,患者を自宅に帰して終わりでなく,退院後の生活までイメージして入院中からリハビリテーションを実施しなければなりません。そうした視点をぜひ学生時代から学んでほしいです。

牧野 また,疾患併存患者が増えており,病態は複雑化しています。現に実習先で「学生に学ばせたいような典型例の患者はいません」と言われる機会が増えました。これからの時代に活躍できるSTをめざすには,学生時代からそうした複雑なケースにも対応していかなければならないでしょう。

深浦 「地域言語聴覚療法学」に関しては科目としてなくても,それに準ずる内容を既に教えていた学校もあり,科目の新設に当たって大きな混乱はないでしょう。一方で「言語聴覚療法管理学」については,何を教えれば良いか迷う教員も少なからずいると推察します。なぜ「言語聴覚療法管理学」がSTに求められているのでしょうか。

内山 臨床現場ではST同士や他職種と連携し,チームで医療を提供する場面が今後増えていくはずです。そのためSTもこれまで以上に主体性やリーダーシップを持って仕事に取り組む必要が出てくるでしょう。そこで「管理学」,つまりマネジメントを学ぶことが重要なのです。「意識の変革が求められていること」を卒前教育の段階から学び始めるだけでも,臨床現場に出てからの姿勢が変わると思います。

牧野 何を教えればよいか迷った際には,理学療法士・作業療法士のカリキュラムに理学療法管理学・作業療法管理学が2020年度より追加されているので,こちらが参考になるでしょう。

鈴木 加えて,全国リハビリテーション学校協会に設置されたST部会では,会員校の教員向けにさまざまな研修会を行っており,今年度は言語聴覚療法管理学を題材にした研修が企画されています。ぜひ参加してもらえればうれしいです。

深浦 これらの科目を養成課程で教えるに当たっては,卒前教育における具体的な目標到達点を設定することが望ましいです。報告書には基礎分野や専門基礎分野といった分野ごとに教育目標が示されているので,目標設定に迷う方は参考にしてみてください。

段階的な成長をねらう臨床実習の見直し

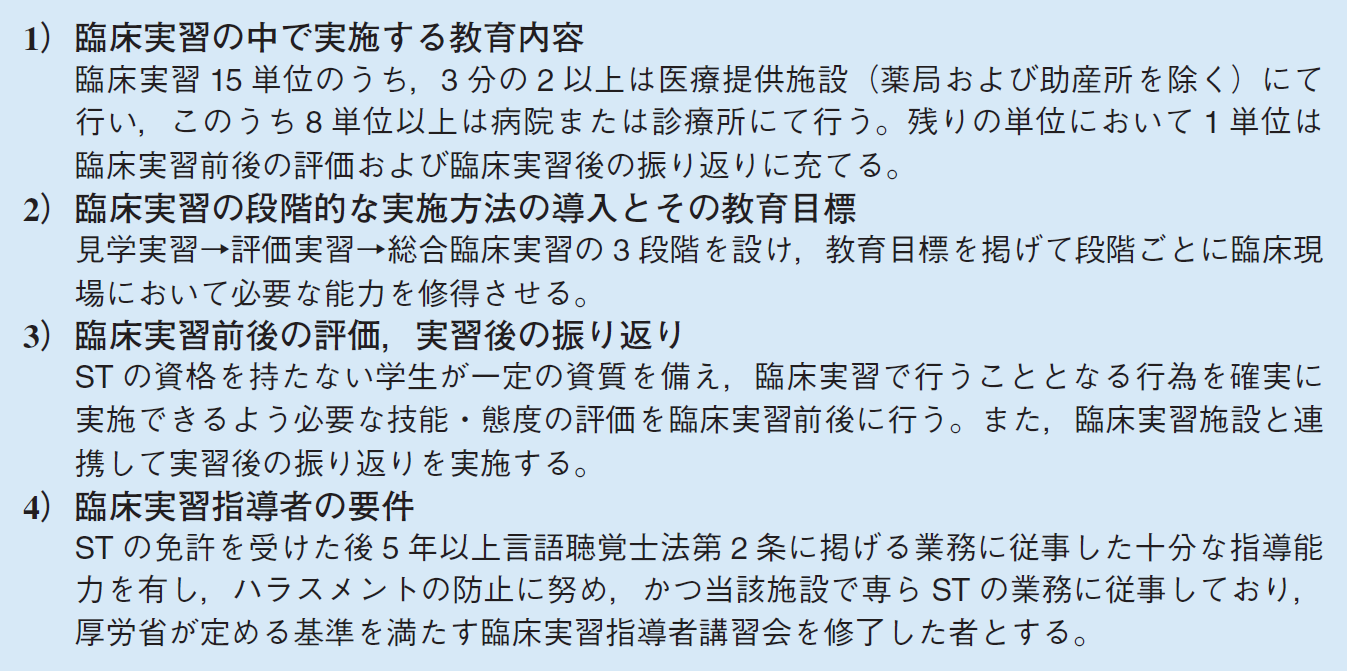

深浦 新カリキュラムでは臨床実習の在り方についても見直しがなされました。段階的(見学実習→評価実習→総合臨床実習)な実施方法の導入や実習前後における評価の実施など,新たな取り組みが始まります(表)3)。

鈴木 実習の段階化については,既に実施していた養成課程も多いのではないでしょうか。本学(言語聴覚士法第33条で5号校に規定される大卒2年課程)でも既に取り入れており,指定規則や言語聴覚士養成教育ガイドラインで定められる12単位(480時間分)を2年次の臨床実習に充て,それ以外に見学実習・評価実習の時間を捻出していました。今後はそうした時間を正式に確保できるので,カリキュラムを組む上ではやりやすくなると思います。

牧野 段階を経た実習については本学(言語聴覚士法第33条で4号校に規定される4年制大学)でも実施していました。低学年時にSTの職業像を少しでもイメージできるかどうかで,学生のその後の学びが変わる印象を持っています。カリキュラムを組む上ではどうしても窮屈さが増してしまいますが,教育レベルの底上げを考えた場合に段階的な実習が全国的に標準化されるのは良いことでしょう。ただ,臨床実習の時期が...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

深浦 順一(ふかうら・じゅんいち)氏 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 教授

1976年九大工学部機械工学科卒。78年国立聴力言語障害センター附属聴能言語専門職員養成所卒業。社会福祉法人あけぼの会あけぼの学園,佐賀大病院耳鼻咽喉科で言語聴覚士として勤務後,現在に至る。日本言語聴覚士協会会長。日本音声言語医学会顧問。「これからの医療を担う学生や若手STの活躍に期待しています」。

内山 量史(うちやま・かずし)氏 春日居総合リハビリテーション病院 言語療法部長

1990年福井医療技術専門学校(当時)を卒業後,春日居リハビリテーション病院(当時)に入職し,2018年より現職。日本言語聴覚士協会副会長。山梨県言語聴覚士会会長。「赤ちゃんから終末期までライフステージの全段階でかかわることのできる点がSTの魅力です」。

牧野 日和(まきの・ひより)氏 愛知学院大学健康科学部健康科学科 准教授

2013年愛知学院大大学院歯学研究科口腔外科学博士課程修了。博士(歯学)。同年より同大講師を経て18年より現職。「STになる/なったことに満足せず,周囲に希望を与えられる存在をめざしてほしいです」。

鈴木 真生(すずき・まき)氏 多摩リハビリテーション学院専門学校 言語聴覚学科

1997年東京医薬専門学校(当時)卒。2017年国際医療福祉大大学院医療福祉教育・管理分野修士課程修了。医療法人社団和風会に入職後,98年より現職。その後も病院・施設において臨床業務や現任者指導を行う。言語聴覚士養成教育モデル・コア・カリキュラム諮問委員会委員。全国リハビリテーション学校協会理事。同協会のST部会や広報に携わる。「自分自身が感じたSTという職業の面白さや魅力を次世代に伝えていければうれしいです」。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。