職場のメンタルヘルス問題に対する産業医・産業保健職の向き合い方

対談・座談会 宮岡等,田中克俊,鎌田直樹

2023.10.02 週刊医学界新聞(通常号):第3535号より

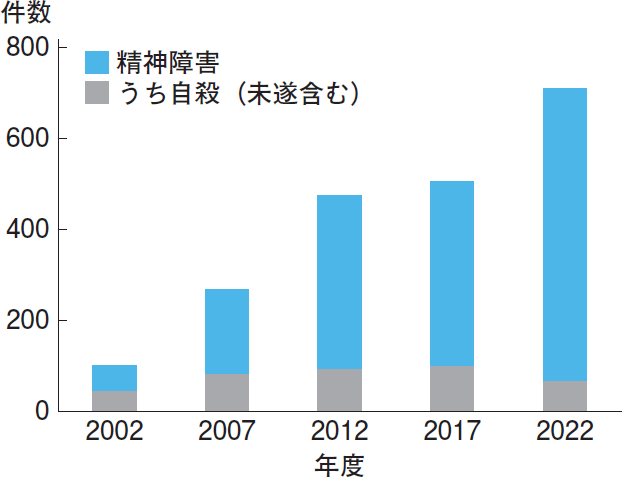

業務で強い心理的負荷がかかり,精神障害を発症して労災保険の支給対象となる事案が年々増加している(図)。職場での適切なメンタルヘルスケアの実践は喫緊の課題であるものの,一様に対応できないことから患者へのアプローチに悩む産業医・産業保健職は少なくない。一筋縄ではいかない職場のメンタルヘルス問題に対応する際の留意点とは。新刊『職場のメンタルヘルスケア入門』(医学書院)の編集を担った3氏による座談会から,メンタルヘルス不調者の早期発見法や良好な労働衛生環境の構築を考えたい。

精神障害に対する労災請求のうち,業務上疾病と判断され労災保険給付の対象となった「支給決定件数」を年度別に集計した。本グラフで示された件数は,当該年度以前に請求されたものを含む。

宮岡 日本では仕事における強いストレスが原因でメンタルヘルス不調をきたし,精神障害を発症する人が増加の一途をたどっています(図)。産業医や産業保健職にはきめ細やかなケアが求められるため,職員や職場への対応に悩む人が少なくありません。そうしたニーズに応えるために,『職場のメンタルヘルスケア入門』(医学書院)を上梓しました。

適性や能力に合わせて環境を変えていく働き方に

宮岡 職場におけるメンタルヘルス不調者増加の理由は何だと思いますか。

鎌田 高負荷な仕事が増える中,働く人に高い適応力が求められているからです。わが国では高度経済成長期以降に第三次産業が発展し,グローバル化や情報化といった急激な変化により社会全体が高度化・複雑化しました。しかし,IT化やDX化などの影響もありコミュニケーションの量はそこまで増加しておらず,業務上の悩みを職場で気軽に相談できる機会が増えていません。

田中 メンタルヘルス問題は個別性が高く,個々の労働者が抱える不調に適切に対応するのは簡単ではありません。しかし,精神科を専門とする産業医は少なく1),具体的にどうアプローチすべきかわからないまま時間がたち,対応が遅れているケースも散見されます。

宮岡 メンタルヘルス不調を全て病気として医療に結びつけていく最近の傾向も気になります。軽症うつ病や注意欠如・多動症(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder:ADHD),大人の発達障害などは診断閾値を変えることで既存の疾患概念が拡大しています。

また20年ほど前よりも精神科の診療所数が増えていることから2),患者がメンタルヘルス不調を精神科医に相談しやすい社会になってきたとも言えるでしょう。

鎌田 日本人の国民性も関係しているかもしれません。例えば,「事を進める前に根回しをする」ことや,「出る杭は打たれる」ような日本の風潮は,協調性が少し足りないだけで場の空気が読めない人とのレッテルを貼られてしまうこともあります。

田中 その場の空気を読むのが苦手な人にとって,複数の人と一緒に幅広い業務をこなすのが難しい場合もあるでしょう。しかし,わが国では職務を限定せずに総合職として入社するメンバーシップ型雇用が一般的です。どんな仕事もそつなくこなし,コミュニケーションも上手な社員が理想とされていますが,そうしたことができる人は実際には多くいません。人を無理やり仕事に合わせるのではなく,ジョブ型雇用のような個人の得意分野やスキルを生かした雇用制度へのシフトや人材流動化を進めていかないと,今後もメンタルヘルス不調者は増える一方だと思います。

宮岡 同感です。総合職優先ではなく,ジョブ型雇用を推進すべきですよね。精神障害を抱える方や高齢者が増えていく日本において,体力・気力・柔軟な対応力を備えた万能型の人しか労働力とみなせない状況では,職場に適応できない人が増えて人手は足りなくなるでしょう。

田中 業務に求められる能力と自分が持ち合わせている能力のミスマッチによって,メンタルヘルス不調を引き起こしているケースが一番多くなっています。これは医学的な問題というよりは仕事と自分とのミスマッチに起因しており,休養や投薬で改善するわけではありません。こうした事例が適応障害と診断されて,長期間医療の対象とされてしまうケースもみられます。

宮岡 適応障害と診断しても職場に介入しない外部の精神科医が多いのですが,環境が変わるだけで病状がとても良くなる方がいます。月に1~2回勤務する精神科の嘱託産業医にとって,契約先企業の職員の労働環境や業務内容を詳細に把握し,職場に介入することは容易ではありません。そのため,勤務時間の長い常勤産業医が労働環境全体を把握し,配置転換などを職場に働きかける必要があります。常勤産業医が精神科を専門としなくてもメンタルヘルスケアも担当すべきでしょう。

鎌田 産業保健に15年ほどかかわる中で感じるのが,適応障害で休職した後に同じ職場に復職するのではなく,転職して自分の適性に合ったキャリアを選択する人が増えたことです。これからは一つの企業文化の中で復職するのでなく,自分の能力を生かせる環境を見つけていく,転職前提の働き方も増えるでしょう。産業医や産業保健職には,患者の適性にも気付いたり,異動や転職について話題にできるようなかかわりができたりすることも必要となってくるのかもしれません。

産業医は人事や管理職と一般職をつなぐ潤滑油

宮岡 職場のメンタルヘルスケアが難しい理由について,お二人はどう考えていますか。

田中 職場のメンタルヘルスケアでは,医学的判断基準だけでなく会社の就業規則やさまざまな行政・法学的判断基準に従うことが求められます。ですので,通常の医療と異なり,患者の利益の最大化を唯一の判断基準にすることはできません。法が示す産業...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

宮岡 等(みやおか・ひとし)氏 北里大学 名誉教授

1981年慶大卒。88年同大大学院医学研究科博士課程を修了。東京都済生会中央病院,昭和大を経て,99年より北里大医学部精神科学主任教授。2015年北里大東病院院長(兼務)を経て21年より現職。臨床現場に従事しながら嘱託産業医としても長らく活動する。『大人の発達障害ってそういうことだったのか』『こころを診る技術』(いずれも医学書院)など著書・共著多数。

田中 克俊(たなか・かつとし)氏 北里大学大学院 医療系研究科産業精神保健学 教授

1990年産業医大卒。92年株式会社東芝に産業医として勤務。昭和大精神医学教室を経て03年北里大大学院医療系研究科産業精神保健学准教授,10年より現職。産業精神保健に関する研究・教育および厚労省の指針・基準作成などに従事。日本産業精神保健学会副理事長。日本産業保健法学会理事など。労働政策審議会障害者雇用分科会委員。

鎌田 直樹(かまた・なおき)氏 富士電機株式会社 東京工場地区健康管理センター センター長

2004年埼玉医大卒。06年北里大医学部精神科学。11年同大大学院医療系研究科精神科学博士課程を修了。大学勤務時より東証プライム企業,地方自治体の嘱託産業医,嘱託精神科医を複数経験する。17年より現職。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント(保健衛生)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。