医師確保における行政の支援

地域医療を持続させる手立てとは

対談・座談会 松本晴樹,宮園将哉,吉村健佑

2023.08.21 週刊医学界新聞(レジデント号):第3529号より

医学部における地域枠の拡大,卒業後の勤務体制の充実やキャリア保障など,特に医師少数地域と呼ばれる場所で医師確保に向けた取り組みが進む。これらは将来的な地域医療を担う人材を確保するための一つの策であり,その方針は各都道府県で独自色が強いのも特徴だ。一方の都市部をはじめとした医師多数地域であっても,診療科による医師数の偏在も課題とされる。そこで今回,医師確保に向けて精力的な活動を行う新潟県,千葉県,大阪府で活躍する3氏に集まっていただいた。各地域の実状の共有および日本全体での医師確保の方策を考えたい。

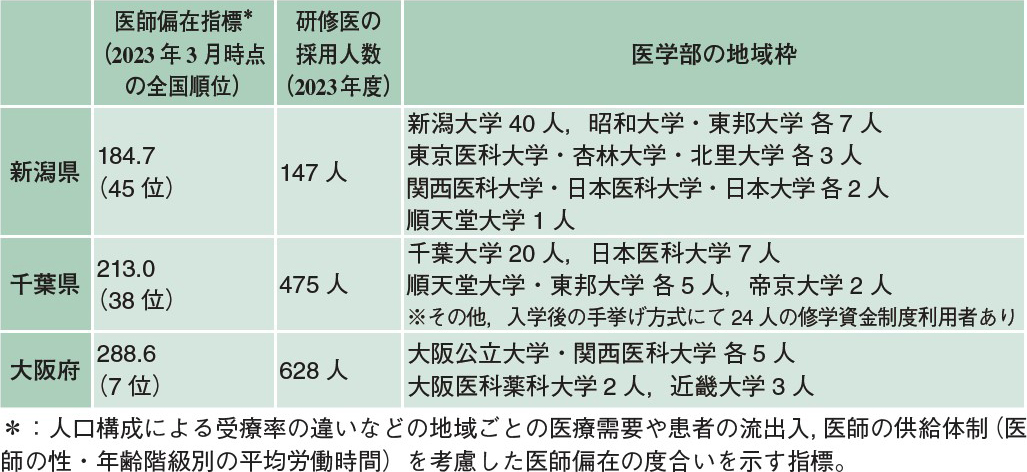

松本 私は現在,厚生労働省で勤務をしていますが,7月までは新潟県の福祉保健部長として県内のヘルスケアにまつわる業務に携わってきました。新潟県の医療提供体制の特殊性は,医師の年齢構成比率にあります。1998年前後から医師が県外に流出し始めたことで,現在の県内の医療機関に勤務する医師のボリュームゾーンは55~64歳。彼らは10年,20年後には現場を退いている可能性も高く,県内の医療提供体制を持続させるには早急な医師確保を要する状況です。2020年頃からは医学部の地域枠を増やし,従来の26人から3年間で70人(2023年度)まで枠を拡大させました(表)。併せて臨床研修体制の強化,シニア医師の獲得にも着手し,「やれることは全てやる」覚悟で臨んでいます。

吉村 千葉県の人口は約630万人。そのうち東京近郊の都市には約400万人が住んでおり,医療体制も充実しています。一方それ以外の約200万人が住む地域,例えば房総半島は医師確保が厳しい状況です。私自身も当該地域での勤務経験がありますが,医局からの人材派遣もなかなかなく,医師確保の要望は切実でした。

宮園 医師偏在指標によれば大阪は全国7位の医師多数県とされており,課題となるのは府内での偏在です。大阪市を含む北部などは医師多数区域ですが,中南部の一部の区域は医師多数でも少数でもないとされ,府内だけで比較すると医師が少ない傾向にあります。また,全国的に周産期や救急に従事する医師の少なさが指摘されてきましたが,大阪府でも同様の傾向が見られます。2020年に策定された大阪府の医師確保計画では,政策的に求められる領域として,これらの周産期や救急に加え,公衆衛生,感染症,精神科,総合診療が挙げられています。

医学生・研修医のニーズに見合った県の価値を創造する

宮園 高齢者増加に伴う疾患構造の変化が起こり得るために,大阪府ではさまざまな医療ニーズに対応できる総合診療医や総合内科医等の総合医に着目し,その育成を始めています。しかし大阪府にはいわゆる「へき地」が存在せず,地域でジェネラルな医療を学ぶ場が少ない。そこで内科を中心に,基本領域の専門研修期間のうち2年間を府内の基幹施設(大阪公立大学病院,北野病院,済生会茨木病院,堺市立総合医療センター,市立東大阪医療センターなど)で,1年間を地方で研修する特別地域連携プログラムを今年度からスタートさせました。現在は新潟県の基幹施設(上越総合病院,県央基幹病院など)と連携し,専門性と総合性を兼ね備えた地域医療の現場で活躍できる医療人の育成をめざしています。今後は新潟県以外のエリアにも連携を拡大させ,大阪の医療のジェネラルな分野を盛り立てていきたいと考えています。

医師少数県である新潟県,千葉県では医師確保に向けて,どのような策を講じられているのでしょうか。

松本 現時点で最も効果を実感するのは臨床研修医の確保策です。例年100人程度でしたが,2023年度には過去最高の147人まで増加しました。新潟大学病院をはじめ,県内の臨床研修病院にそれぞれの魅力を再発見してもらい,特長を生かした研修プログラムを数多く準備したこと,また人気のある他県の臨床研修病院の取り組みを県内で情報共有してきたことなどが成果につながったと評価しています。

さらに,県独自の研修コースとして臨床研修中に参加できるイノベーター育成臨床研修コース(MEMO①),病院・市と連携した形で海外留学支援制度(MEMO②)を創設。2023年4月からは県内外の臨床研修病院で1年ずつの研修を行える,たすき掛けのプログラムが組めるようにもなっています。こうした医師確保に向けた対策は,各病院だけに任せず,県庁も大きく関与をしています。

吉村 千葉県では,医師確保に向けて地域枠を充実させてきたものの,研修途中での離脱希望などが相次ぎ,なかなか結果につながらない状況が続いていました。理由は単純で,地域枠のルールが厳しく,キャリア形成に当たって専門性を深めたいと考える医師にとって窮屈なものとなっていたからです。そこで新専門医制度が開始された2018年頃から制度の見直し,再設計に取り掛かりました。参考にしたのはWHOが公開した医療従事者偏在対策ガイドライン1)です。同ガイドラインでは,医師確保に際して①トレーニング(教育)と地域医療の意識の涵養,②当該地域で働かなければならないなどの規制(指定地域での勤務義務など),③当該地域で働くことに対する金銭的インセンティブの用意,④個別で専門的なサポート,が実現すべき目標として掲げられています。②③はすでに策を講じる都道府県が多いものの,①④はまだ支援が行き届いていないケースが多いのではないでしょうか。そのため当県では①~④の実践を徹底し,地域枠利用者への個別ヒアリングを繰り返しながら制度を整えていきました。結果,地域枠利用者の満足度向上とともに,医師少数区域で勤務する医師数も増加しています。

宮園 ④個別で専門的なサポートとしては具体的に何をされているのでしょう。

吉村 まずは本人と直接連絡を取り,個別に話すことから始めます。今やメールでのやりとりは少なくなり,面談を経てからSNSでつながります。何か起こった時,困った時にすぐに対応できる状況を作っています。特にマッチングの時期は密に連絡を取り合い,アンマッチになった時は情報提供の面で入念なフォローに入るようにしています。

新潟県も個人へのサポートは手厚いですよね。

松本 ええ。先ほどWHOのガイドラインをご紹介されていましたが,実はコクランライブラリーでも125件に及ぶ医療従事者確保政策をレビューした研究が報告されており2),奨学金制度とサポート体制を充実させることの有効性が明らかになっています。単に地域枠で奨学金を出しているだけでは不十分であり,利用者の受け入れ体制の整備が重要なのです。同報告では,特に子どもの教育環境の調整と住居の支援をポイントに挙げています。そもそも医師確保には,マーケティングの考え方が必須です。顧客である医学生や研修医が何を考え,何を欲して...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

松本 晴樹(まつもと・はるき)氏 厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室長/前・新潟県福祉保健部長

千葉大を2006年に卒業後,石巻赤十字病院で初期研修修了。地域医療に従事する中で救急・総合診療の重要性に気付き,湘南鎌倉総合病院で1年間救急総合診療科の後期研修を行う。09年厚労省入省。母子保健,診療報酬などを担当し,14年からは地域医療構想の骨組みづくりから携わる。16年米ハーバード公衆衛生大学院へ留学。帰国後,18年厚労省医政局地域医療計画課。20年新潟県福祉保健部長として出向し,県内のヘルスケア関連の業務全般に関与する。23年8月より厚労省に復帰。

宮園 将哉(みやぞの・まさや)氏 大阪府地域医療支援センター センター長

1996年自治医大卒。同年大阪府入庁。大阪府立病院(当時)救急診療科での研修を経て,2000年大阪府健康福祉部医療対策課で行政医師としてのキャリアをスタートさせる。府内保健所で地域保健課長等を務め,09年大阪府健康医療部地域保健感染症課課長補佐。その後,泉佐野,池田,四條畷,富田林,寝屋川で保健所長を歴任し,20年より現職。大阪府健康医療部保健医療室副理事としてセンター長を兼務する。社会医学系専門医制度の創設にも携わり,公衆衛生医師の確保に尽力してきた。

吉村 健佑(よしむら・けんすけ)氏 千葉大学医学部附属病院 次世代医療構想センター センター長/特任教授

2007年千葉大卒。千葉大病院精神神経科をはじめ,県内の医師少数区域を含めて精神科診療に携わる。12年東大大学院医学系研究科公共健康医学専攻(SPH)修了。15年に厚労省へ入省し,保険局保険システム高度化推進室,医政局医療技術情報推進室にて室長補佐を務めた。18年に退官し,同年千葉大病院病院経営管理学研究センター特任講師。同年より千葉県健康福祉部医療整備課医師確保・地域医療推進室を兼務し,医師確保・偏在対策に携わる。19年より現職。

いま話題の記事

-

取材記事 2026.02.10

-

あせらないためのER呼吸管理トレーニング

[ミッション4] HFNC vs. NPPV――病態生理に基づいて使い分けよう連載 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。