めざせ「ソーシャルナース」! 社会的入院を看護する

[第3回] 家族の介護の状況を考える

連載 石上雄一郎

2023.07.31 週刊医学界新聞(看護号):第3527号より

CASE

患者は85歳女性。5年前から物忘れが始まりアルツハイマー型認知症と診断された。数日前から発熱があり尿路感染症の診断がつき入院となった。退院調整時に患者の息子から「母をこのまま病院に置いてもらえないか?」と相談された。患者には短期記憶障害がみられるが,ある程度会話は成立する。一方トイレに行くと汚すことが多く,便を触ってしまうこともある状態だった。「知らない人に家に入ってきてほしくない」と患者が希望するため息子は仕事を辞めて介護しているものの,疲弊している状況だった。

介護を要する患者の入院後に家族が退院を拒むケースをよく経験するのではないだろうか。認知症に代表されるような神経疾患は家族(介護者)の負担も大きく,家族の介護への理解は今後の治療方針や療養場所にかかわる。現代の日本では老老介護,認認介護,介護離職,介護うつ,介護殺人などの言葉もあり,冒頭のCASEはまさに医学的な問題だけでなく社会的な問題が医療現場にも露呈している事例と言える。

患者退院後の長期的な生活を考える時に,家族(介護者)へのアセスメントやケアは切っても切り離せない。患者は退院後,家族からのさまざまなサポートを得ながら生活することが大半だからだ。今回は患者家族へのアセスメントやケアを解説する。

介護者である家族の負担は計り知れない

患者が自宅療養を選択した場合,患者が自宅で過ごせる,好きな活動に参加できるなどのメリットがある一方で,介護者である家族は介護の基本を学び,薬を管理し,患者の日常生活を支援することが求められる。また生活面だけでなく,患者の心理的サポートもしなければならず,終わりの見えない状況にバーンアウトしてしまう介護者も一定数いる。

ところで読者の皆さまは「あいまいな喪失」をご存じだろうか1)。喪失が不確実ではっきりとしないまま終わりのない悲しみを背負うことで,別れのない「さよなら」(Goodbye without Leaving)と形容される(註1)。認知症やアルコール依存症,神経/精神疾患などで患者の人格がすっかり変わってしまった場合に生じる現象で,身体は存在しているものの心が存在しないように家族は感じる。認知症患者の家族は「あいまいな喪失」を体験しており,これにより家族関係が悪くなったり自分の気持ちをわかってもらえないと周囲から孤立したりする方もいる。患者から口癖のように暴言を吐かれたり「死にたい」と言われたりした場合,家族の心理的負担は計り知れない。したがって,患者のみならず家族への心理的ケアも重要となる。

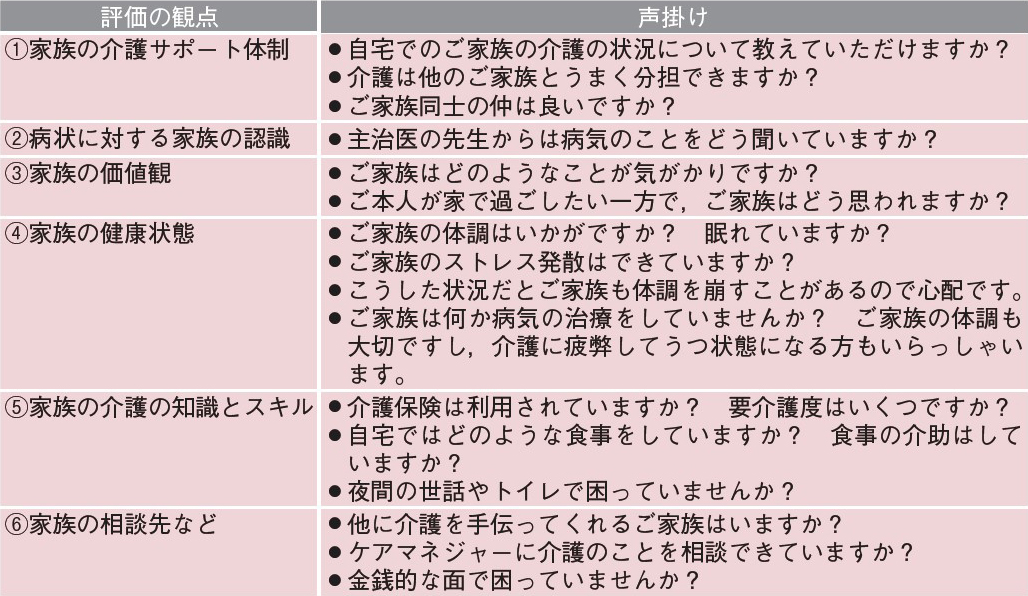

介護状況を把握する6つの評価

早期からの退院支援の鍵は,家族の介護状況をアセスメントすることだ。以下の6点の評価と声掛けをぜひ行ってほしい2)(表)。

①家族の介護サポート体制

主介護者は誰でどの程度介護にかかわっているか,その他に介護者がいるかはアセスメント時に重要な情報だ。また,「介護者に何かあった場合にどう介護を継続するか?」は特に老老介護の場合に必須の質問となる。介護...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。