認知症予防のエビデンス構築,社会実装のこれまでとこれから

対談・座談会 櫻井孝,古和久朋

2023.05.22 週刊医学界新聞(通常号):第3518号より

日本における認知症高齢者は2012年時点で462万人とされ,25年には実に700万人近くが認知症を有すると推計されている1)。そうした状況を受け,厚労省ほか関係11府省庁によって「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)――認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて」2)が2015年に策定,19年には,認知症施策推進関係閣僚会議による「認知症施策推進大綱」3)が取りまとめられた。

「認知症施策推進大綱」が掲げる「予防」施策に関しては,フィンランドで行われたFINGER研究4)で,運動,栄養指導,認知トレーニングといった多因子介入により,認知機能低下の速度が緩やかになることが報告されている。日本においても,多因子介入プログラムの効果検証をすべく,多施設共同でのJ-MINT研究5)が進行中だ。J-MINT研究を主導する国立長寿医療研究センターで研究所長を務める櫻井氏,関連研究であるJ-MINT PRIME Tamba研究を率いる神戸大学の古和氏による対談から見えてきたものとは。

櫻井 日本において,高齢化の進展とそれに伴う認知症有病率の上昇により,社会経済的な影響が年々増していることは言をまちません。社会状況を受けて2019年に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」3)では,認知症高齢者やその家族の視点を重視しつつ,「共生」と「予防」を両輪として施策を推進していくことがめざされています。

古和 ここで言う「共生」とは,認知症高齢者が尊厳と希望を持って認知症と共に生きること,認知症があってもなくても同じ社会で共に生きることを指し,「予防」とは,「認知症にならない」ことをめざすのではなく,「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」ことを指します。多くの人にとって認知症が身近になった今,必要な考え方です。

櫻井 本日は,認知症「予防」の側面にフォーカスして,エビデンス構築の進展,エビデンスに基づいた高齢者への介入の実際について話せればと思います。

彗星のごとく現れたFINGER研究の衝撃

櫻井 認知症予防のエビデンスを語るに当たっては,先鞭をつけたFINGER研究(The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability)4)にまず言及する必要があるかと思います。2015年『Lancet』誌に掲載された本研究は,現在認知症予防領域においてバイブルのような位置づけにありますが,登場時の印象はどのようなものでしたか。

古和 衝撃的だったことを覚えています。当時の状況を振り返ると,アルツハイマー病の根本治療薬の開発が第3相試験で立て続けに失敗し,疾患修飾薬(disease modifying therapy:DMT)の実現は難しいのかもしれないと,認知症領域の専門家たちが悶々としていたところに,突如彗星のごとく現れたのがFINGER研究でした。

櫻井 複数の介入を全てまとめたセットとして行う多因子介入という点が斬新でしたね。

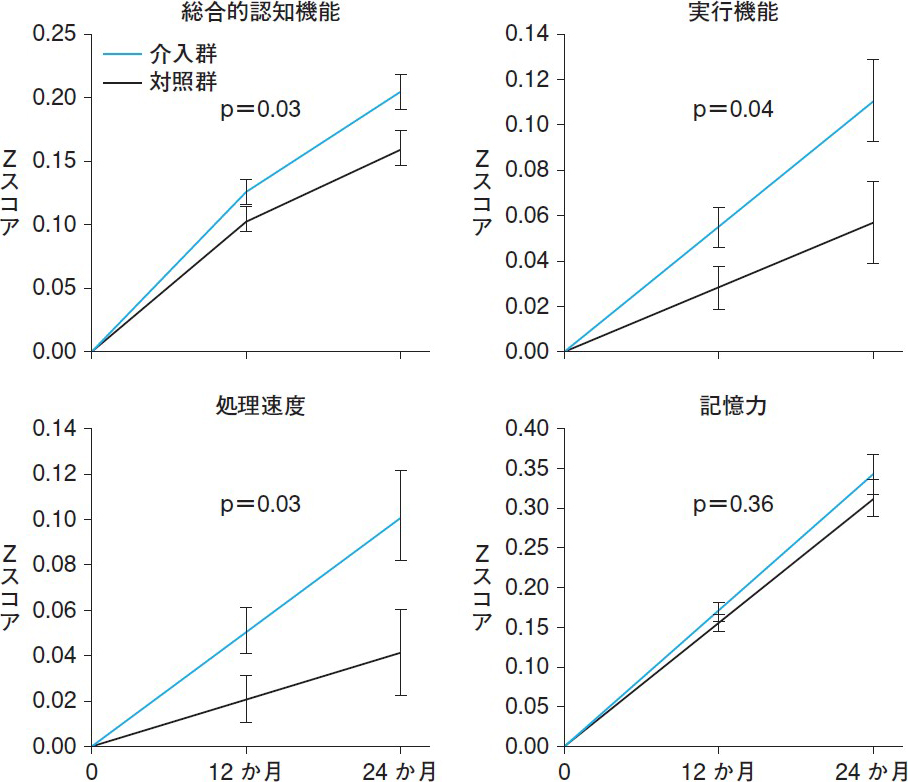

古和 ええ。FINGER研究以前にも,運動療法あるいは栄養指導,血圧のコントロールといった介入で認知症が予防できることを示そうとする研究は存在していました。しかしそれらの研究は各介入法を単独で行っており,残念ながら安定した成果が出ませんでした。FINGER研究はそうした先行研究とは異なり,2年間に及ぶ介入により,介入群では対照群と比較して,総合的認知機能,実行機能,処理速度において有意な改善を認めました(図1)4)。

2年間の多因子介入によって,記憶力を除く,総合的認知機能,実行機能,処理速度で介入群における有意な改善が認められた。また,BMIや食生活,身体活動といった副次アウトカムについても有意な介入効果が認められている。

櫻井 手間のかかる大規模な研究をよくぞ完遂したものだとの驚きもありました。1260人もの高齢者を対象に,非薬物での介入を行うには大変な労力がかかります。昨年12月にFINGER研究の主催者であるミーア・キビペルトさんにお会いする機会を得ましたが,誰も止めることができないような馬力をお持ちの女性で,なんだか納得してしまいました(笑)。

データ収集を終えたJ-MINT研究

古和 FINGER研究で行われた介入には,食生活などのライフスタイルに対する介入も含まれています。そうした習慣は国によって大きく異なるために,文化圏の違う日本でも効果があるのかを検証しなければなりません。そこで始まったのがJ-MINT研究(Japan-Multimodal Intervention Trial for Prevention of Dementia)です。研究を主導されている櫻井先生から改めて概要を紹介していただけますか。

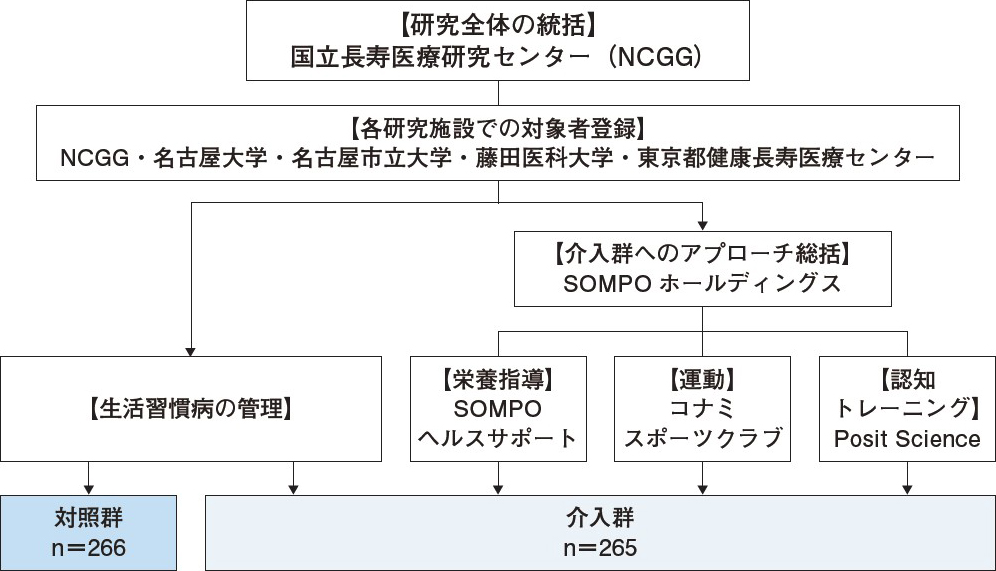

櫻井 J-MINT研究は,AMED認知症等対策官民イノベーション実証基盤整備事業として研究費の提供を受けてスタートを切りました。認知症リスクを持つ高齢者531人を対象とした多施設共同オープンラベルランダム化比較試験(RCT)で,多因子介入プログラムの有効性の検証を目的としています(図2)5)。また,血液バイオマーカー,オミックス解析,脳画像解析を用いて,認知機能低下を抑制するメカニズムの解明もめざしています。最終的な目標は認知症予防プログラムの社会実装で,ゆくゆくは全国的な仕組みを構築できればと考えています。

国立長寿医療研究センターが統括を行い,名古屋大学,名古屋市立大学,藤田医科大学,東京都健康長寿医療センターが共同研究施設として参加している。

なお,研究に必要な対象者の登録,介入は基本的にアカデミアで行いますが,J-MINT研究は最終的に社会実装を目的にしていることもあり,運動や栄養指導,認知トレーニングといった種類の介入は,企業に助力してもらっています(図2)。

古和 多施設共同かつ非薬物での介入研究ですから,研究としての難易度は高いかと思います。2019年の研究開始から4年がたちますが,進捗はいかがで...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

櫻井 孝(さくらい・たかし)氏 国立長寿医療研究センター 研究所長

1985年神戸大医学部卒。2007年同大病院講師,10年国立長寿医療研究センターもの忘れセンター部長等を経て,22年より現職。J-MINT研究においては,研究全体の取りまとめを行う。

古和 久朋(こわ・ひさとも)氏 神戸大学大学院 保健学研究科 教授

1995年東大医学部卒。2010年神戸大病院講師,12年同大大学院医学研究科准教授等を経て,17年より現職。J-MINT PRIME Tamba研究の研究責任者を務める。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。